先日手術を受けた私は、術後の二日間、痛みで動けませんでした。痛み止めの点滴が徐々に効いて痛みが和らいだときは、心から安堵し、痛みのない生活のありがたさを改めて実感したのを覚えています。

その経験から、痛みの対処について詳しく知りたいと市民公開講座に参加しました。本講演は、がんによる痛みへの対処方法がテーマです。講演者は倉敷中央病院 緩和ケア科 医師 酒井清裕(さかい きよひろ)先生です。

多くの人が誤解しがちな医療用麻薬や、自分が感じている痛みの伝えかたなどについて、専門的な知見を交えながら、分かりやすく説明してくれました。

がんと診断されたとき、多くのかたが「痛み」への恐怖を抱くかもしれません。

先生は「痛みを我慢せずに、医師や看護師に症状を伝えることを諦めないでほしい」と話します。

痛みを和らげつつ、自分らしい日常を過ごすための痛みのケアについてレポートします。

記載されている内容は、2025年7月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

「がんによる 痛みへの対処方法~医療用麻薬の適切な使い方~」の概要

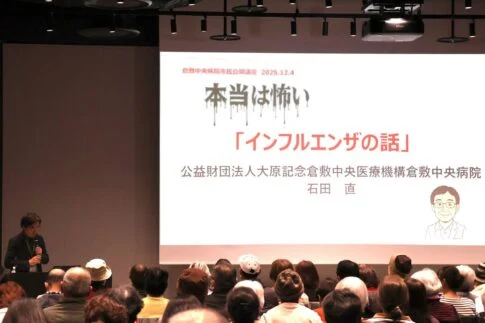

講演は2025年6月10日(火)に、倉敷中央病院附属予防医療プラザの古久賀ホールにて開催されました。

倉敷中央病院予防医療プラザは2019年に完成し、地域の疾病予防拠点を目指して、人間ドックや運動・健康教室などを実施しています。

市民公開講座 倉中医療のつどいは毎月1回開催され、倉敷中央病院の医師が、病気や身近な健康対策をテーマに講演しています。

講演当日は雨にもかかわらず、100人を超える人が来場していました。話を熱心に聞いているようすからも、関心の高さがうかがえました。

「痛みだけはないようにお願いします」患者さんの願い

日本人の約二人に一人はがんになり、三人に一人はがんが原因で亡くなるそうです。

がん患者の約70%は痛みを経験する可能性があり、痛みだけでなく、呼吸困難、吐き気、食欲不振、抑うつ、不安などの症状を経験する場合もあるとのこと。

そして患者さんの多くは、「痛みだけはないようにお願いします」と希望されるそうです。

なぜ、「痛みだけはないように」と思うのでしょうか。

- がんの症状として最初に出てくる症状が痛みで、最期まで続く場合が多いから

- 自分に近しい人が痛みに苦しむ姿を見た経験があるから

- 痛みは万人が経験している症状であるため

痛みを抑えることが、治療において重要なポイントであることが分かりました。

複数の痛み止めを使用して痛みをコントロール

医療現場では痛みの性質や強さに応じて、複数の薬を組み合わせて対応するそうです。

痛みには「ズキズキする鋭い痛み」「ジンジンするしびれるような痛み」「一日中続く痛み」「急に襲ってくる痛み」など、さまざまな性質があります。副作用をできるだけ抑えつつ、効果的に痛みをコントロールするために、複数の薬を組み合わせて使用します。

痛み止めの種類(一般名)は以下のとおりです。

- 非オピオイド性鎮痛薬

解熱鎮痛薬。鋭い痛みに効きやすいです。具体的な薬については以下のとおりです。

アセトアミノフェン

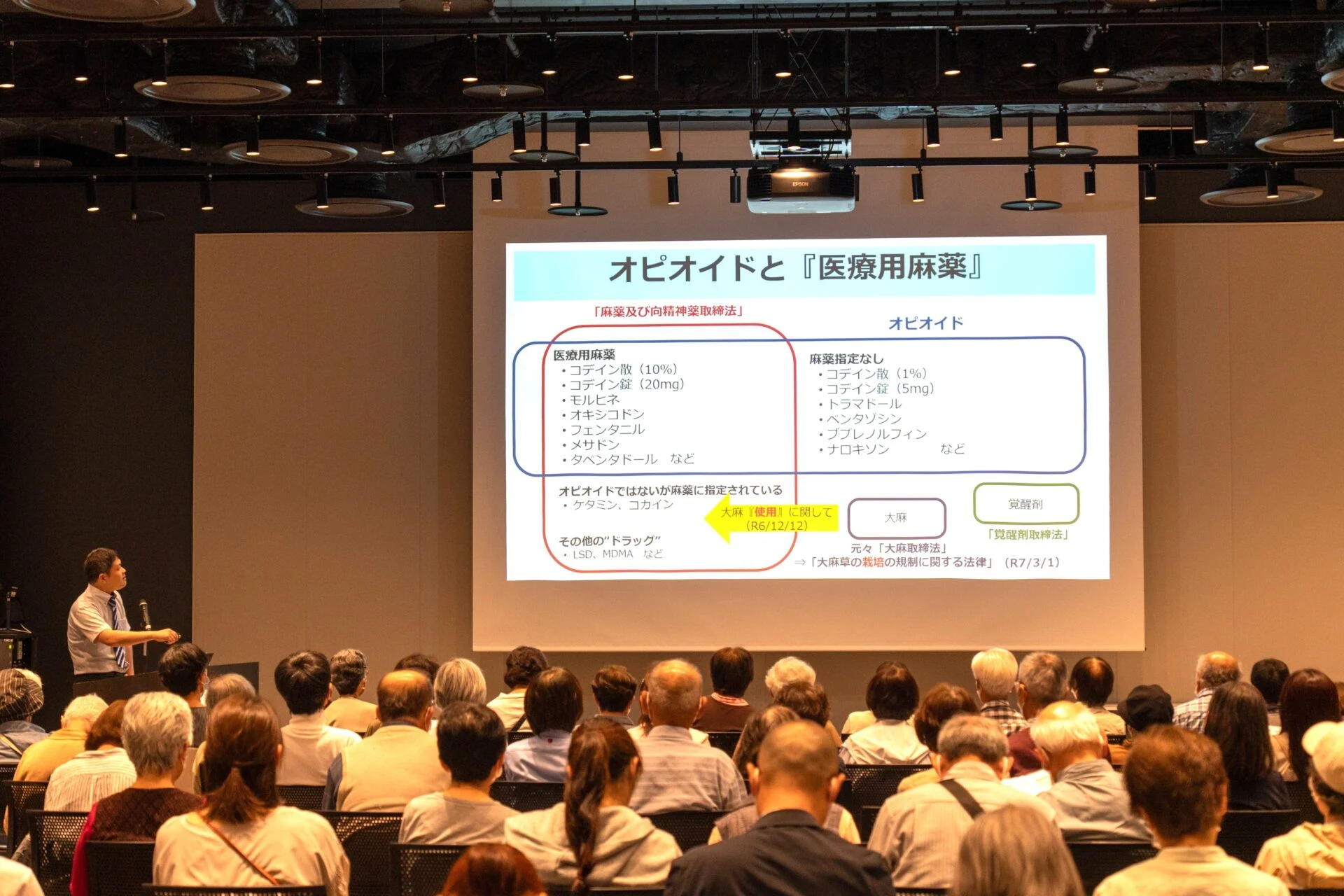

NSAIDs(エヌセイズ・非ステロイド性抗炎症薬):ロキソプロフェンなど - オピオイド性鎮痛薬

「オピオイド」とは、体内に入るとモルヒネ(強い鎮痛の作用がある麻薬)のような薬理作用を発揮する物質の総称です。

強さによって「弱オピオイド」と「強オピオイド」に分けられ、強オピオイドは「医療用麻薬」に指定されています。鈍い内臓痛に効きやすいです。 - 鎮痛補助薬

神経が傷ついて生じる、ビリビリ・ジンジンとした痛み(神経障害性疼痛)におもに使われます。一部の抗うつ薬、抗てんかん薬、ステロイドなどが鎮痛補助薬に使われます。

がん疼痛(がんによる痛み)の鎮痛目標として、3段階あるとのことです。

- 第1目標:夜、痛みなく眠れる

- 第2目標:安静時に痛みを制御できる

- 第3目標:動いても痛みが制御できる

鎮痛薬の副作用に注意しながら、段階的に痛みをコントロールしていきます。

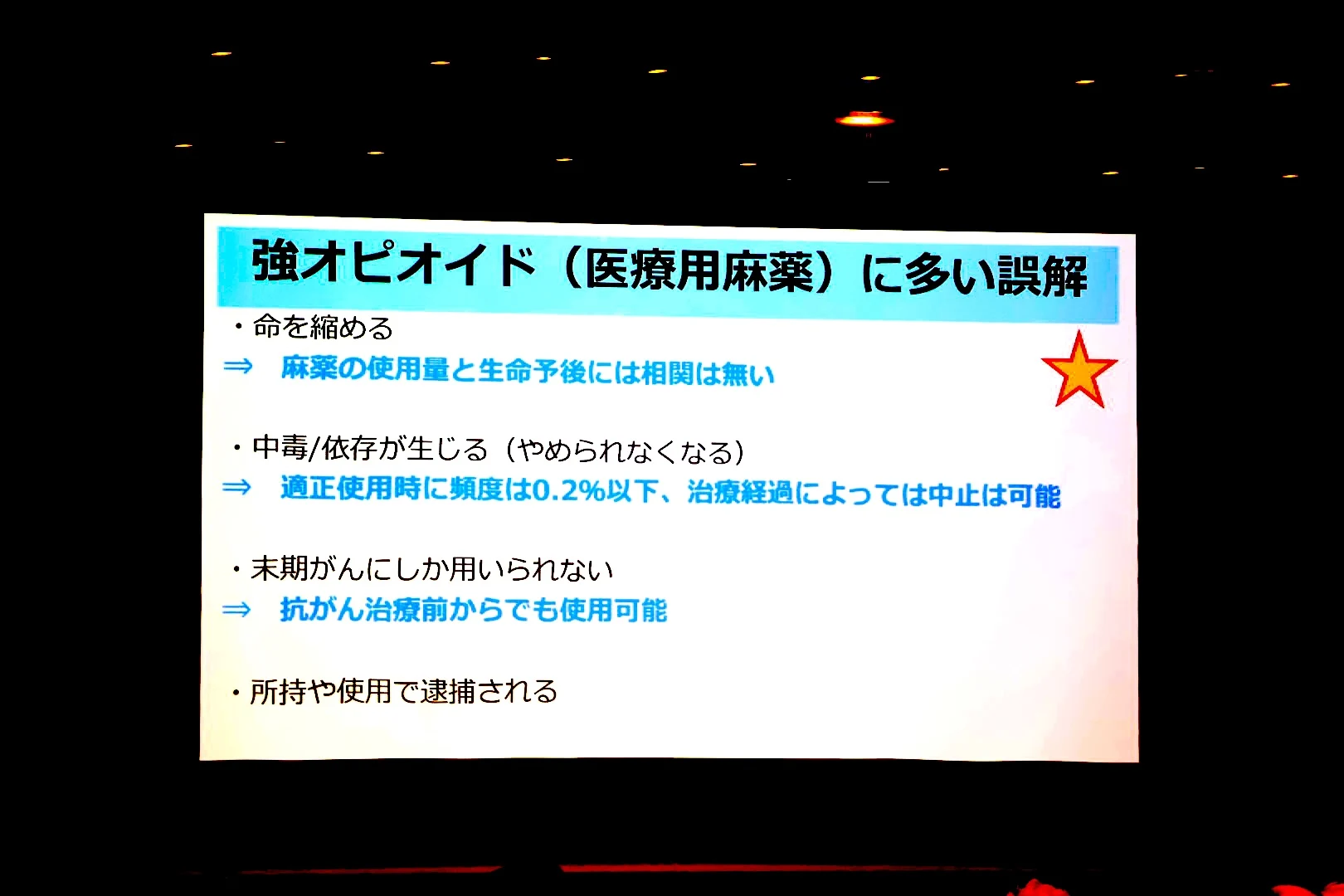

「医療用麻薬=危険」は誤解

「麻薬」という言葉を聞くと、「危険なのでは?」「依存してしまうのでは?」といったネガティブなイメージが先行しがちです。しかしこれらは誤解があると酒井先生は話します。

以下のような疑問に答えてくれました。

- 麻薬を使うと寿命を縮めることにならないか

適切な医療用麻薬の使用で寿命が縮まるといった医学的データは特にありません。 - 薬物依存にならないか

医師の管理下で痛みの治療に使う場合、適切に用いれば、医療用麻薬に依存的になる人は500人に一人以下と極めてまれです。

痛みの原因が治療によってなくなれば、医療用麻薬の使用量を減らしたり、中止したりすることも可能です。 - 末期がんの治療にしか使わないのか

がん治療の初期段階からでも、痛みが強ければ使用する場合があります。 - 薬を持っていると逮捕されてしまうのでは

医師から処方された医療用麻薬の所持では逮捕されません。

とはいえ、医療用麻薬も万能ではありません。医療用麻薬の注意点についても説明がありました。

- 副作用として眠気が出るため、車の運転には制限が生じます

- 旅行や出張などで海外に持ち出す際には注意が必要です

- 国によって法律が異なるため、事前の確認が大切です

薬だけではない、痛みを和らげる多様なアプローチ

緩和ケアは薬物療法だけではありません。患者さんや家族ができることもあります。

マッサージや、温める・冷やすこと、コルセットを使って患部を固定すること、軽い運動やストレッチなどがあります。

何より大切なのは、一人で抱え込まないことです。

不安や孤独感は痛みを強く感じさせてしまいます。家族や友人と話したり、趣味に没頭したりする、そうした精神的なケアも大きな緩和ケアの一つと酒井先生は話します。

より良い治療のために「痛みを伝えるメモ」を書くこと

酒井先生は「もし治療が難しい段階になっても、痛みの症状を和らげる緩和ケアを諦めないでください」と言います。

続けて、以下のように理由を話しました。

「患者さんは『自分の思うことを言って医師に嫌われたら治療してもらえなくなるかも』と遠慮し、本当に困っていることを言えないケースがあるかもしれません。一方、医師は『何も言わないということは、問題ないのだろう』と解釈しがちです。このすれ違いが、適切な痛みのケアを妨げてしまうことがあります」

このため、「診療時間内に医師に言いたいことを伝えきれなかったときは、メモに書いてあとで渡してください」と語りました。

メモに書く内容は、難しく考えなくても、以下のようなシンプルなメッセージで問題ないそうです。

- 何に困っているか

- 痛みで何ができなくなっているか

- 痛みを抑えて何ができるようになりたいか

実際に、患者さんから渡されたメモをきっかけに、外来の限られた時間では把握できなかった本質的な問題に気づき、より良い治療につながった経験もあるそうです。

メモは、患者にとっては「伝え忘れないためのお守り」であり、医師にとっては「患者の心の声を聴いて治療につなげる大切な情報」となります。

「患者さんからメモを渡されて邪険にする医師はいないので、遠慮なく書いて渡してください」と酒井先生は教えてくれました。

薬を適切に使い、自分らしく生きる希望

今回の講演で、がんの痛みとの向き合いかたや医療用麻薬について多く学びました。

「医療用麻薬」は言葉のイメージで誤解している点がありましたが、今は、適切に使用すれば、痛みをコントロールするための大切な薬になるのだと感じています。また、患者自身が痛みを伝えるのも大事だと実感しました。

講演後に、酒井先生に話を聞く機会があり、なぜ緩和ケアを専門的に取り組まれているのかを質問したところ、以下のように話してくれました。

酒井先生

僕は小学生ぐらいのときから、人が最期を迎えるとはどういうことだろう、人の生きる意味はなんだろう、と考えていたんです。人は生まれたら最期は皆、終わりを迎えます。

その最期のところで、症状をできる限り和らげて、患者さんに『生まれてきて良かったな』とか、『最期を迎えるのが少しは怖くなくなった』と感じていただけるようにしたいんです。

その人らしさが保たれたまま最期を迎えられるように、できる限りの治療やサポートをしたいと思い取り組んでいます

今後は、病院だけでなく在宅でも、痛みをできる限り抑えて、住み慣れた場所で自分らしく最期まで過ごしていきたいと望む人はますます多くなると考えられます。

酒井先生のように一人ひとりの人生に真摯に向き合う医療従事者がいれば、患者さんが自分らしく生きていけるのでは、と希望を感じた講演会でした。

倉敷中央病院に関する記事

市民公開講座 倉中医療のつどい「がんによる痛みへの対処方法~医療用麻薬の適切な使い方~」のデータ

| 名前 | 市民公開講座 倉中医療のつどい「がんによる痛みへの対処方法~医療用麻薬の適切な使い方~」 |

|---|---|

| 開催日 | 2025年6月10日 |

| 場所 | 岡山県倉敷市鶴形1丁目11−11 |

| 参加費用(税込) | 無料 |

| ホームページ | 倉敷中央病院付属予防医療プラザ |