平成30年7月豪雨から7年が経ち、倉敷市真備町では住民が戻り、新しいお店も増えてきています。

災害当初から真備町の復興の一助を担っているのが「川辺復興プロジェクトあるく」です。

いち早く地域住民の居場所づくりに取り組み始め、今も安心して暮らせるよう活動を続けている「川辺復興プロジェクトあるく」を取材しました。

記載されている内容は、2025年7月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

「川辺復興プロジェクトあるく」について

川辺復興プロジェクトあるく(以下、「あるく」と記載)は2018年10月に結成されました。

プロジェクトを立ち上げた槙原聡美(まきはら さとみ)さんが代表を務め、

メンバーは2025年7月時点で23名です。

地域住民どうしで交流できるサロンや学校での防災講演を開催しており、サロンやイベントには2024年度延べ1,380名が参加しています。

あるくの活動について

あるくは、おもに三つの柱で活動しています。

- 住民のふれあいやつながり、生きがいづくりに関する事業

- 安心なまちづくりに関する事業(地域防災)

- 西日本豪雨災害の風化防止に関する事業

住民のふれあいやつながり、生きがいづくりに関する事業

地域住民がつながる場となるよう、サロン活動を月に7〜10回ほど開催しています。毎月発行している「あるく通信」で、地域住民や支援者にお知らせしています。

小物づくりの会やアロマ体験などを開催しており、「リラックスヨガの会」も長く続く人気のサロンです。

各イベントには明確な目的があり、リラックスヨガの会は、災害前に習い事をしていたかたや、災害後に不眠で悩んでいたかたがたに、体を動かす場を提供したいという思いから始まりました。

サロン活動は気軽に参加できるよう、原則開催日に参加費を支払う単発形式です。体調がすぐれないときなどは休みやすく、無理なく続けられる仕組みになっています。

活動はボランティアによって支えられており、役割分担を固定しない柔軟な体制も、活動が長く続く理由の一つです。

安心なまちづくりに関する事業(地域防災)

平成30年7月豪雨で倉敷市真備町川辺は、ほぼすべての家屋が全半壊しました。

川辺地区は高台がないため、水害時の避難所もなく、支援や情報も十分ではありませんでした。そのため、まちづくり推進協議会と協力して地域防災活動にも力を入れています。

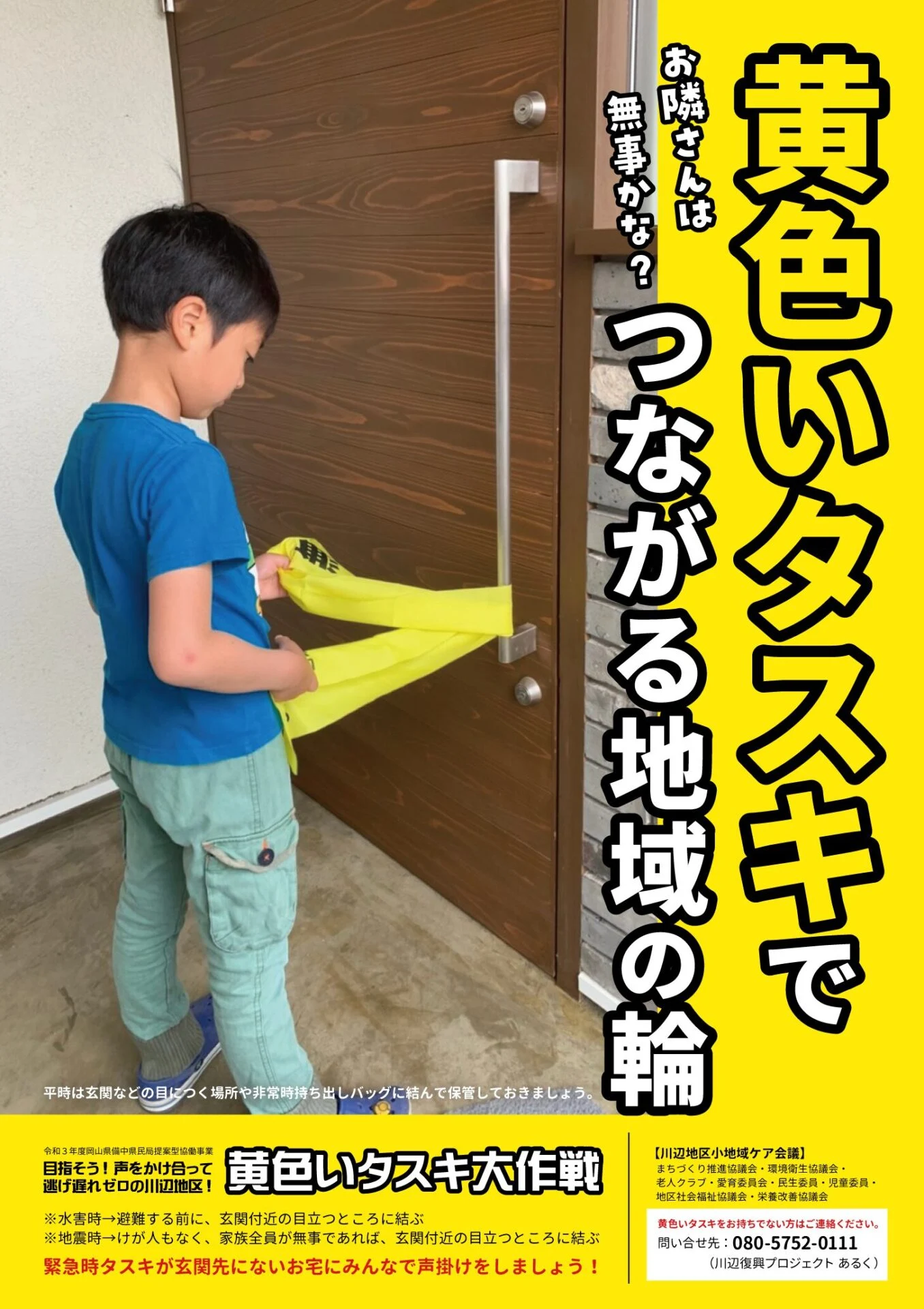

ご近所同士で知らせ合う「幸せの黄色いタスキ」

豪雨災害当時、近所の人が避難したかどうかわからなかった、声がかけられなかったという意見がありました。

災害時に黄色いタスキを玄関に結べば、お互いに避難したことを知らせ合えるのでは、という声から、備中県民局との協働事業として「黄色いタスキ大作戦」が始まりました。

町内会や地域団体の協力のもと川辺地区に住む全世帯に配布しており、川辺地区に引っ越してきたかたから「黄色いタスキをください」と連絡をいただくこともあります。

2021年から毎年、安否訓練を行っており、今年で5回目の訓練をしています。その結果、全体の6割以上の家庭がこの訓練に参加しています。

西日本豪雨災害の風化防止に関する事業

活動原点である平成30年7月豪雨(西日本豪雨)の風化防止を目的として、水害の経験を広く伝え、日本全体の防災力を上げることを目指した活動をおこなっています。

未来のために防災の大切さを伝える

防災への備えとして、依頼を受けて地域の小学校や中学校、高校などで防災講演をしています。

さらに、学校以外でも県内外で講演活動をしており、2024年度は45件の講演をおこないました。

中学校での防災学習や地域見学の依頼も増えており、130人規模の視察を受け入れたこともあります。視察の際はメンバーがバスに同乗して案内をおこないました。

ほかにも2025年で第4期を迎える「ジュニア防災リーダー養成講座」を実施。

倉敷市内に住む小学5年生が対象で、3日間の日程で講座やゲーム形式で防災について学びます。

募集するとすぐに定員に達してしまうほど、多くのかたから関心が寄せられています。

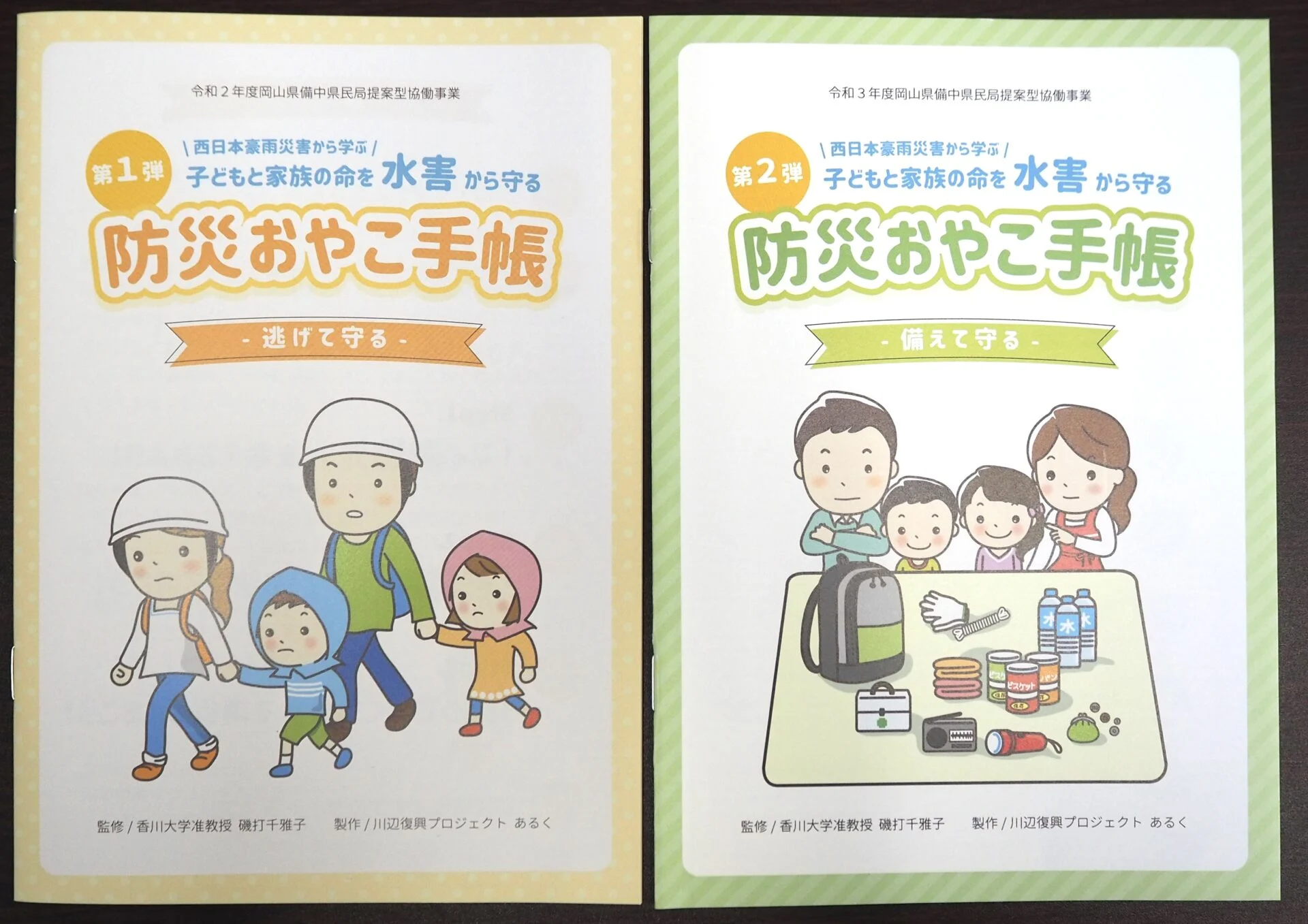

防災おやこ手帳おやこ手帳の制作と活用

防災おやこ手帳は、災害から得た教訓を広く伝える目的で制作されました。

日常生活のなかで防災に時間や費用をかけにくい現状を踏まえ、「防災スイッチ」となるような実用的な内容にまとめています。

防災おやこ手帳は希望するかたに送料のみの負担で送付しており、岡山だけでなく全国に約4万5千冊配布されています。

第1弾では「逃げる」ことをテーマに避難の重要性を伝え、第2弾では「備える」ことをテーマに災害後の暮らしにも触れました。サイズは母子健康手帳(親子健康手帳)と同じくらいで、小さな子どものいる家庭でも使いやすいように設計されています。

やさしい言葉と少ない文字数で構成されているため、高齢者や障がいのあるかたにも読みやすく、企業研修でも「防災に関心のないかたにも伝わりやすい」と好評を得ているそうです。

「避難所でイヤホンを使うと落ち着ける」といった実体験に基づくアドバイスも盛り込んでいます。こうした生の声こそが防災おやこ手帳の強みです。

絵本制作と広がり

絵本「あめがいっぱいふったらね」は、2018年当時子育て中だったお母さんたちが意見を出し合って制作しました。

挿絵は豪雨災害を経験した小学6年生の子どもが担当し、母親と子どもの両方の視点が反映されたことで、より多くのかたがたに届けられる作品となりました。

当初は防災のノウハウ本にすることを想定していたそうです。

しかし、話し合いを重ねるうちに、実際に起きた出来事を通して、読み手が子どもに何を伝えたいのか、何を一緒に考えたいのかを問いかける絵本を目指すようになりました。

「この絵本を通じて、家族で避難先はどこかを話し合ったり、何を備えるべきかを考えたりする、きっかけにしてほしいと願っています」と語るあるく代表の槙原さん。

絵本「あめがいっぱいふったらね」は岡山県内の教育機関や子育て施設、防災団体で希望したところへ寄贈しているそうです。2025年7月13日まで実施しているクラウドファンディングの返礼品としても採用されています。

災害後すぐから活動を始め、現在も積極的に活動を継続している代表の槙原聡美さんにインタビューしました。

川辺復興プロジェクトあるくのデータ

| 団体名 | 川辺復興プロジェクトあるく |

|---|---|

| 業種 | |

| 代表者名 | 槙原聡美 |

| 設立年 | 2018年10月 |

| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺123-1 メルベーユ103号室 |

| 電話番号 | 080-5752-0111 |

| ホームページ | 川辺復興プロジェクトあるく |