倉敷美観地区の北側にそびえる小高い丘は、鶴形山(つるがたやま)という山です。

鶴形山の上には阿智神社(あち じんじゃ)という神社、そして観龍寺(かんりゅうじ)というお寺があります。

じつは観龍寺には、日本の歴史が大きく動いた幕末期の動乱の跡が残っているのです。

倉敷でもおきた幕末の動乱に関わるスポット・観龍寺を紹介します。

記載されている内容は、2022年10月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

観龍寺のデータ

| 名称 | 観龍寺 |

|---|---|

| 別名 | 宝寿山(ほうじゅさん) |

| 宗派 | 真言宗御室派 |

| 所在地 | 岡山県倉敷市阿知2丁目25-22 |

| 電話番号 | 086-422-0357 |

| 駐車場 | あり |

| 御本尊 | 大日如来 |

| 御利益 | 所願成就、現世安穏など |

| 御朱印(納経料) | あり(300円) |

| 拝観時間 | 日中のみ |

| 休観日 | なし |

| 拝観料 | 無料 |

| 拝観料・納経料の納め方 |

|

| トイレ |

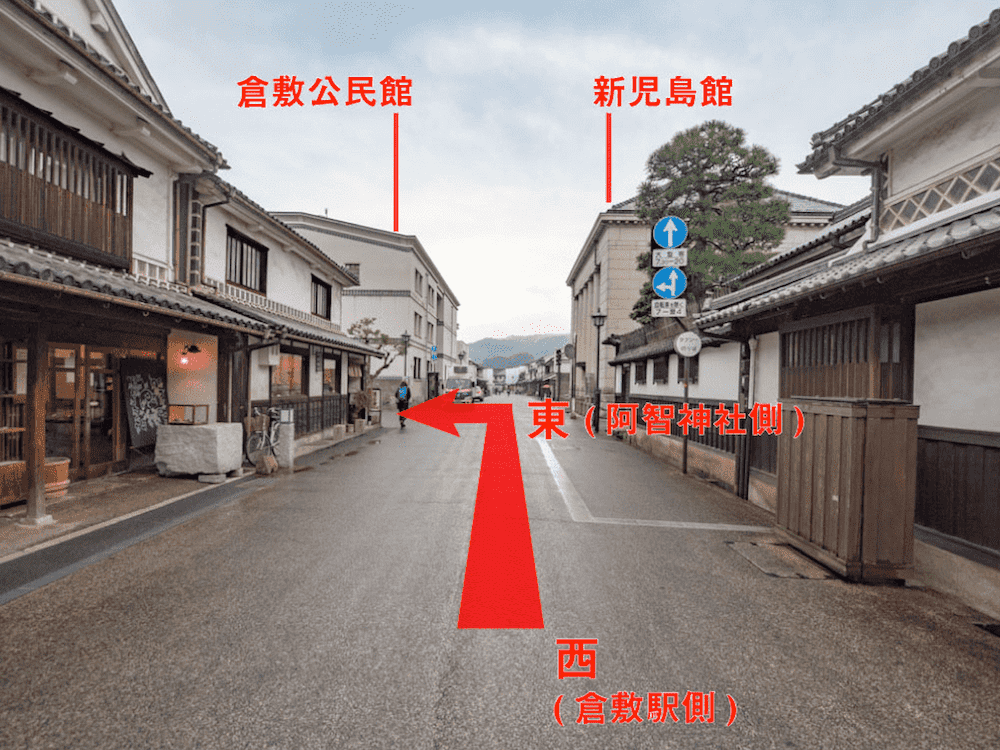

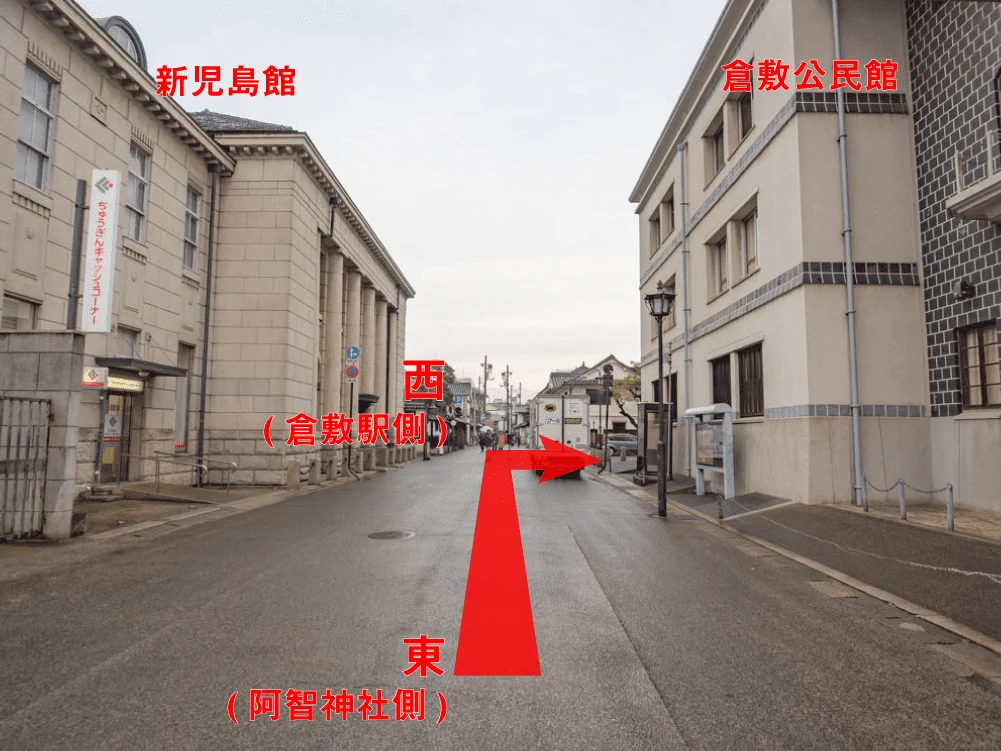

鶴形山の南側を東西にはしる通りがあります。

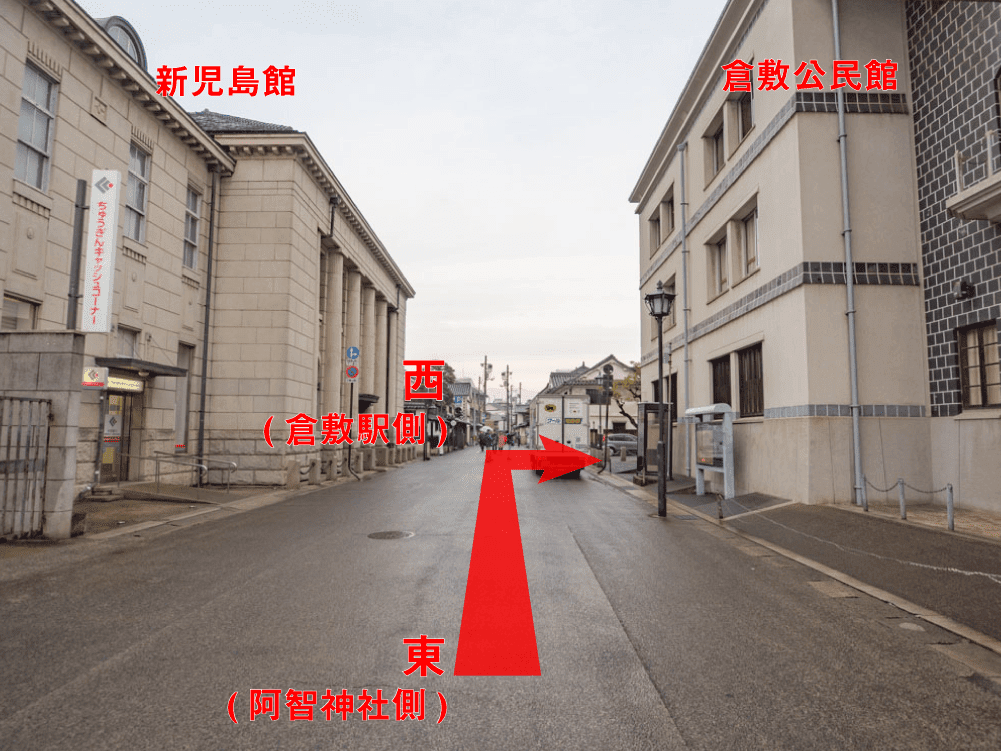

この通りの倉敷公民館・新児島館(旧 中国銀行)・工芸品店の竹宝堂のある交差点を境に、西側を「本通り」、東側を「本町通り」といいますよ。

[caption id="attachment_2927" align="aligncenter" width="1000"] 倉敷公民館[/caption]

倉敷公民館[/caption]

[caption id="attachment_2926" align="aligncenter" width="1000"] 新児島館[/caption]

新児島館[/caption]

[caption id="attachment_2767" align="aligncenter" width="1000"] 竹宝堂[/caption]

竹宝堂[/caption]

観龍寺へ行くには、倉敷公民館・新児島館・竹宝堂のある交差点を目指しましょう。

この交差点を北側(鶴形山側)に折れると観龍寺への入口があります。

まずは、倉敷公民館・新児島館・竹宝堂のある交差点の行き方を説明しますね。

▼下の写真は、本通りを西(倉敷駅側)から東(阿知神社側)方面を見たところ。

直進して、倉敷公民館・新児島館・竹宝堂のある交差点を北(左)に折れます。

▼つづいて下の写真は、本町通りを東(阿知神社側)から西(倉敷駅側)方面を見たところ。

直進し、倉敷公民館・新児島館・竹宝堂のある交差点を北(右)に折れます。

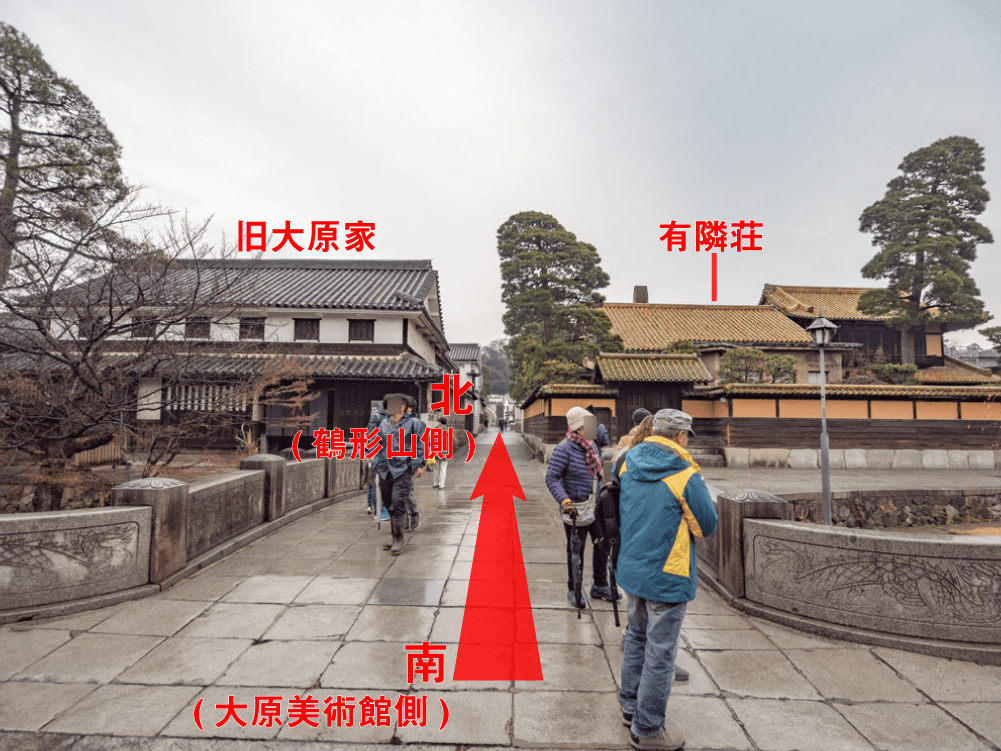

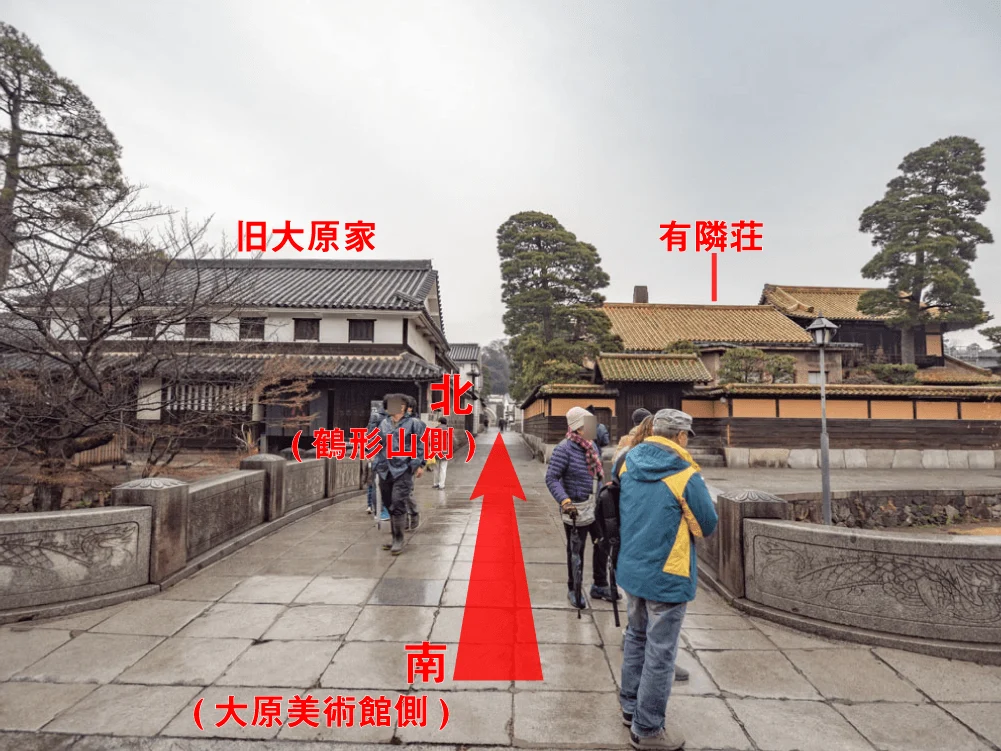

つづいて、倉敷川畔(くらしきがわはん)からの行き方を説明しますね。

▼目印は倉敷川の大原美術館前にかかる今橋(いまばし)です。

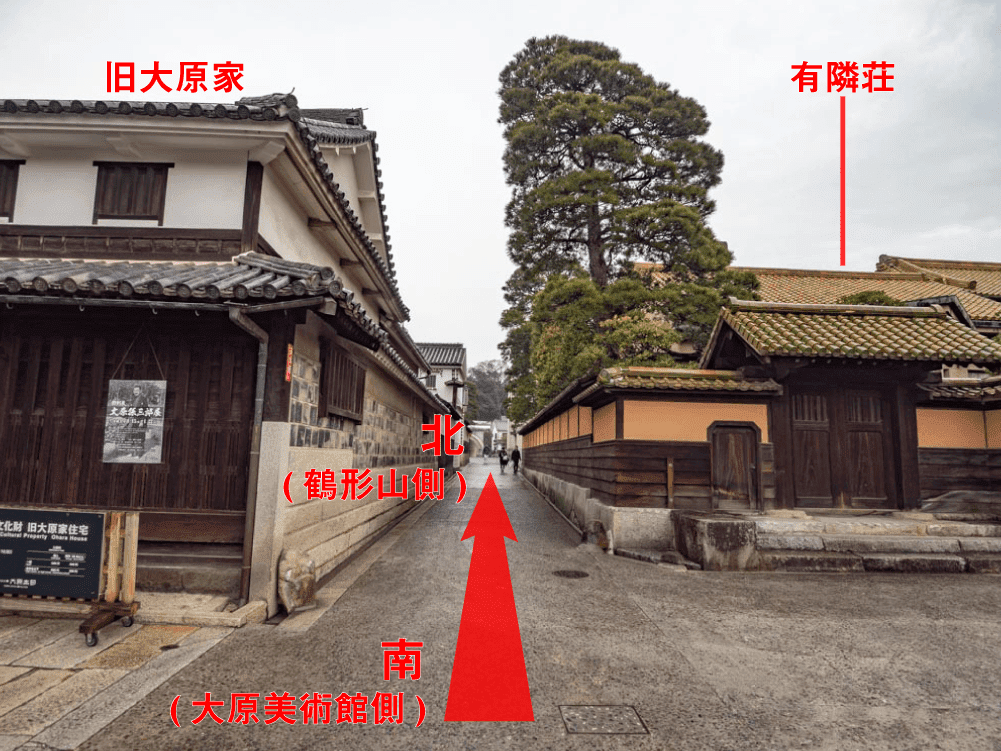

今橋をわたり、語らい座 大原本邸(旧 大原家住宅)と有隣荘の間の道を進みます。

およそ60メートル進むと、本通りと本町通りの境となる倉敷公民館・新児島館・竹宝堂の交差点に出ますよ。

交差点から、鶴形山方面(北)を見るとトンネルが見えます。

▼下の写真は、倉敷公民館・新児島館・竹宝堂のある交差点から、北(鶴形山方面)を見たところです。

50メートルほど先にトンネル、山の上に観龍寺の建物が見えていますね。

このトンネルは鶴形山隧道といいますよ。

隧道入口の手前西側(向かって左側)に観龍寺への入口があります。

▼鶴形山隧道の入口の、向かってすぐ西側(向かって左)に観龍寺への参道の石段がありますよ。

▼石段の登り口に「観龍寺」と彫られた石柱が建っているので、確認してみてくださいね。

▼石段を登ると門があり、境内へ入ります。

観龍寺とは

観龍寺は、美観地区の北にそびえる鶴形山の上にあります。

鶴形山を南北に貫く「鶴形山隧道(つるがたやま ずいどう)」の、向かって左側(西側)にある石段が参道です。

観龍寺の山号は「宝寿山(ほうじゅさん)」、宗派は真言宗御室派(しんごんしゅう おむろは)。

大日如来(だいにちにょらい)を本尊として祀っています。

大日如来は、「宇宙の真理そのもの」を表した仏様で、日本の密教のなかで重要な仏様です。

平安時代の寛和元年(985年)、現在の倉敷市北部・西岡の地で観龍寺は開かれました。

室町時代中に、倉敷村(現 美観地区周辺)へ移転しています。

1000年以上の歴史をもつ、倉敷でも有数の古いお寺です。

観龍寺の見どころ

観龍寺は境内が広大です。

そのため、見どころを厳選して紹介します。

なお山門が開いていれば、境内へ自由に入れます。

本堂などの建物の中へは、通常は入れません。

山門と槍の傷跡

まずは、石段を登ったところにある山門(さんもん)。

境内への入口です。

この山門は、江戸時代の明和5年(1768年)に建造された非常に古い建造物です。

また、山門正面の大きな入口の左右に小門があります。

向かって左側の小門の上の鴨居部分が見どころです。

左の小門の鴨居に傷跡があります。

じつは、この傷は歴史的価値のあるものなのです。

江戸時代末期に襲撃部隊が倉敷代官所を襲撃するという事件がありました。

この事件は「倉敷浅尾騒動(くらしき あさお そうどう)」と呼ばれています。

倉敷代官所襲撃のあと、襲撃部隊は観龍寺の境内に立てこもりました。

このときに隊員が槍で山門に傷をつけた跡なのです。

幕末の日本は、倒幕派と佐幕派の争いが起こっていた時代でした。

観龍寺の山門の傷は、当時の争いを生々しく今に伝えています。

倉敷浅尾騒動については後述します

妙見堂

山門をくぐると、すぐ右手に見えるのが妙見堂(みょうけんどう)。

妙見宮(みょうけんぐう)とも呼ばれています。

中には太鼓が奉納されているそうです。

阿智神社は明治2年より前の時代は、「妙見宮」と呼ばれていました。

そして観龍寺は、妙見宮の別当寺(べっとうじ=神社を管理する寺)だったのです。

しかし明治2年に「神仏分離令」により、妙見宮の御神体などが観龍寺の堂宇(どうう)に移されました。

その後、明治41年に大原孫三郎の父である大原孝四郎が妙見堂を建立し、現在に至ります。

鳥居があるのは、かつて観龍寺が妙見宮を管理していたときの名残といえるでしょう。

大師堂

境内のほぼ中央にあるのが、大師堂(だいしどう)です。

大師堂は、「大師」の号を授かった弘法大師(空海)を祀るお堂。

大師の号は、高尚な僧にしか与えられない尊称でした。

観龍寺では江戸時代に2度の火災の被害がありましたが、現在残っている大師堂は火災後の享和年間(1801〜1804年)に建てられたものです。

本堂

本堂(ほんどう)は、境内の西側、山門からもっとも奥の方にあります。

観龍寺の本堂は、江戸時代に2度の火災にあって焼失しました。

現在残っている本堂は、約270年前の寛延2年(1749年)に再建されたもの。

そのため観龍寺の本堂は、美観地区に残る建造物のなかでもかなり古い建物です。

本堂には、大日如来が祀られています。

賽銭箱がありますので、賽銭を納めて、しっかりと合掌して拝みましょう。

なお、本堂の中には通常は入れません。

鐘楼

境内の中央南側、ちょうど山門をくぐって左手に見えるのが鐘楼(しょうろう)です。

鐘楼は梵鐘(ぼんしょう)という鐘が置かれた建物で、寺を象徴するもののひとつ。

現在の観龍寺の梵鐘は、昭和末期に改鋳したものです。

鐘楼前・仙掌庵からの眺め

鐘楼の前には仙掌庵(せんしょうあん)という建物があります。

倉敷美観地区の見晴らしスポットとして人気で、写真の撮影ポイントのひとつになっています。

境内東側の「鶴形山の鐘楼」

観龍寺の境内からも見える東を見ると、境内のすぐ東の外側に、大きな鐘楼が見えます。

この鐘楼は観龍寺の境内のものではありませんが、「鶴形山の鐘楼」と呼ばれているものです。

鶴形山の鐘楼があるのは、観龍寺の山門の前を東(向かって右)に進んで、すぐの場所となります。

この鐘楼は、江戸時代中期の寛保2年(1742年)に、倉敷村の庄屋・小野氏が建てたもの。

そして、倉敷村や倉敷の町に時間を知らせるために、住民が交代しながら鐘が鳴らされていて、「時の鐘(かね)」と呼ばれていました。

戦時中どこの鐘も供出されたため、当時のものは現存していませんが、現在ある鐘楼は、昭和24年(1949年)に大原総一郎氏が再建し、旧倉敷市へ寄贈したものです。

再鋳にあたり、板画家・棟方志功(むなかた しこう)が梵鐘の図柄をデザインしました。

また、時の鐘をならすのも中断していましたが、昭和52年(1977年)に倉敷ライオンズクラブが自動鐘打ち機を倉敷市に寄贈し、時の鐘が復活しました。

なお、鶴形山の鐘楼の中には入れません。

観龍寺の御朱印

観龍寺では、御朱印をいただけます。

御朱印をいただくときは、300円の納経料を納めましょう。

なお、状況によっては御朱印をいただけないことがあります。

観龍寺の歴史

最初は現倉敷市の北部にあった

観龍寺は、平安時代前期の寛和元年(985年)に開かれたと伝えられています。

建てられた場所は現在の場所ではなく、窪屋郡(くぼやぐん)の子位庄(こいのしょう)という地域でした。

子位庄は現在の倉敷市北部、西岡(にしおか)地区周辺にあたります。

当時は観龍寺という名前ではなく、宝積院(ほうしゃくいん)という名前で、山号は北斗山(ほくとざん)でした。

このときは、西安寺(さいあんじ)慈照院(じしょういん)というお寺があって、西安寺の末寺(まつじ:大きなお寺の配下となる小寺)だった12のお寺のひとつだったのです。

なお、平安時代に西安寺の末寺だった12のお寺のうち、行願院(ぎょうがんいん、旧 財善院:ざいぜんいん)と龍昌院(りゅうしょういん)の2寺院が、現在も西岡地区に残っています。

ちなみに西安寺は、奈良時代に鑑真(がんじん)が開いたともいわれています。

室町時代の終わりごろに現在地へ移転

室町時代の終わりごろの1500年代前半、宝積院は子位庄から現在の鶴形山の南側に移転しました。

移転した場所は、現在の観龍寺の石段の登り口あたりで、観龍寺の参拝者用駐車場があるところといわれています。

また観龍寺が倉敷市西岡にあって宝積院と名乗っていた時代に、宝積院の鎮守(守り神)として妙見宮(みょうけんぐう)祀っていました。

妙見とは北斗七星や北極星のこと。

つまり、北斗七星・北極星を寺の守り神として祀っていたのです。

また妙見宮は、現在の阿智神社の前身となる神社になります。

そして宝積院が鶴形山の南へ移ったときに、いっしょに妙見宮も移されました。

その後、文禄3年(1594年)に現在阿智神社がある場所に妙見宮が移されたのです。

このころから妙見宮は宝積院だけでなく、村の住民からも信仰されるようになりました。

江戸時代に観龍寺へ改称

江戸時代初頭の寛永元年(1624年)には、現在地である鶴形山の上に境内を移します。

そして寺の名前を現在の観龍寺に正式に変え、山号は宝寿山になりました。

また寛永5年(1638年)、観龍寺は妙見宮の別当寺(べっとうじ:神社を管理するお寺)に定められます。

その後、江戸時代中の延享年間(1744〜1748年)に2度の火災にあってしまい、本堂など伽藍(がらん:寺の境内にある建築物)の多くを焼失してしまいました。

焼失後、江戸時代を通して順次再建されていきます。

現在、観龍寺境内には江戸時代に再建された建造物が多く残っているのです。

| 現在の建造物 | 建造時期 |

|---|---|

| 本堂 | 寛延2年(1749年)に再々建 |

| 旧客殿 | 宝暦11年(1762年)に再建(享和年間までは客殿として使用) |

| 山門 | 明和5年(1768年) |

| 諸堂 | 安永年間(1772〜1781年) |

| 大師堂 | 享和年間(1801〜1804年) |

| 客殿 | 享和年間(1801〜1804年) |

江戸時代の観龍寺は、文化・文政年間(1804〜1830年)に教存・教戒という僧が活躍し、名僧といわれました。

その影響で、観龍寺には頼山陽(らいさんよう)や菅茶山(かんちゃざん)といった文化人が訪れています。

幕末に倉敷浅尾騒動が発生

幕末になると、日本各地で倒幕派と佐幕派の争いが勃発します。

じつは倉敷の地でも幕末の争いはおこっていました。

倒幕派のうち、立石孫一郎(たていし まごいちろう)が率いるおよそ100人の軍勢が、慶応2年(1866年)4月10日朝に倉敷代官所(だいかんじょ:幕府の代官が業務をおこなう役所、現 倉敷アイビースクエア)を襲撃。

倉敷代官は不在でしたが、中にいた男女11人を殺傷します。

倉敷は天領(江戸幕府の直轄領)で、幕府から派遣された代官が治めていた重要拠点だったため、倒幕派から狙われたのです。

倉敷代官所の襲撃後、軍勢は観龍寺に立てこもり休息しました。

このとき、隊員によって山門の鴨居に槍で傷がつけられ、現在も残っているのです。

その後、同日午後には軍勢が観龍寺を出発。

翌々日の4月12日に軍勢は、現在の倉敷市の北側・総社市門田(もんで)にあった浅尾藩(あさおはん)の陣屋(じんや:藩の役所となった屋敷)を焼き討ちしました。

この一連の事件は、倉敷浅尾騒動(くらしき あさお そうどう)と呼ばれています。

明治になって阿智神社と分離

明治時代になると、神社とお寺を明確に分けるために明治2年(1869年)に「神仏分離」がおこなわれました。

そのため観龍寺の管理下にあった妙見宮は、阿智神社として分離・独立。

妙見宮の御神体などは観龍寺に移され、のち明治41年(1908年)に境内に妙見堂が建てられました。

昭和時代末期には、梵鐘が改鋳されています。

年表

| 時期 | 出来事 |

|---|---|

| 奈良時代 | 備中国 窪屋郡 子位庄(現 倉敷市西岡周辺)に鑑真が西安寺を開山。 |

| 寛和元年(985年) | 西安寺の末寺12坊のひとつとして、北斗山 宝積院(のちの観龍寺)が建立される。 |

| 戦国時代(1500年代) | 宝積院が現在の鶴形山の南麓に移転。 |

| 寛永元年(1624年) | 現在地(鶴形山山上)に移転し、宝寿山 観龍寺に改称。 |

| 寛永5年(1638年) | 妙見宮(現 阿智神社)の別当寺となる。 |

| 元文4年(1739年) | 観音堂が建立されて、「備中西国三十三ヶ所観音霊場」の二十九番霊場となる。 |

| 延享元年(1744年) | 火災により伽藍の多くを焼失。 |

| 延享4年(1747年) | 建物を再建するも、3か月後に再び火災が発生し、焼失。 |

| 寛延2年(1749年) | 本堂を再々建 (現在の本堂)。 |

| 宝暦11年(1762年) | 客殿を再建 (現在の旧客殿)。 |

| 明和5年(1768年) | 山門を再建 (現在の山門)。 |

| 安永年間(1772〜1781年) | 諸堂を再建。 |

| 享和年間(1801〜1804年) | 大師堂を再建(現在の大師堂)。また、新しい客殿を建設(現在の客殿)。 |

| 慶応2年(1866年) | 倉敷浅尾騒動がおこり、観龍寺境内に襲撃部隊が立てこもる。 |

| 明治2年(1869年) | 神仏分離により妙見宮が阿智神社として独立。 |

| 明治41年(1908年) | 観龍寺境内に妙見堂を建立。 |

倉敷の歴史を見守ってきた観龍寺。

住職・村田隆禅(むらた りゅうぜん)さんにインタビューをしました。

観龍寺のデータ

| 名称 | 観龍寺 |

|---|---|

| 別名 | 宝寿山(ほうじゅさん) |

| 宗派 | 真言宗御室派 |

| 所在地 | 岡山県倉敷市阿知2丁目25-22 |

| 電話番号 | 086-422-0357 |

| 駐車場 | あり |

| 御本尊 | 大日如来 |

| 御利益 | 所願成就、現世安穏など |

| 御朱印(納経料) | あり(300円) |

| 拝観時間 | 日中のみ |

| 休観日 | なし |

| 拝観料 | 無料 |

| 拝観料・納経料の納め方 |

|

| トイレ |

倉敷公民館[/caption]

[caption id="attachment_2926" align="aligncenter" width="1000"]

倉敷公民館[/caption]

[caption id="attachment_2926" align="aligncenter" width="1000"] 新児島館[/caption]

[caption id="attachment_2767" align="aligncenter" width="1000"]

新児島館[/caption]

[caption id="attachment_2767" align="aligncenter" width="1000"] 竹宝堂[/caption]

竹宝堂[/caption]