桃の研究に情熱を注いだ人物

品種改良はどのようにするのですか?

伴

たとえばここに大きいけれど酸っぱい桃と、小さいけれどおいしくて甘い桃があるとします。

これらをどのように品種改良したらおいしくなるのだろうか。たとえば花粉を付たら実がなるのか、それとも接ぎ木なのか。そういった研究をします。

虫に強いとか、おいしくないけれど乾燥に強いとか、水害に強いとか。さまざまなバリエーションを持った遺伝子があるんです。

いろいろな種類から厳選して、品種を絞って、おいしくて育てやすいものは何か、と明治時代に研究していました。

小山益太さん・大久保重五郎さんをはじめ、当時の人々は桃の品種改良や栽培に非常に情熱を注いでいていました。

そしてついに、大きくて甘い桃ができたんです。

伴

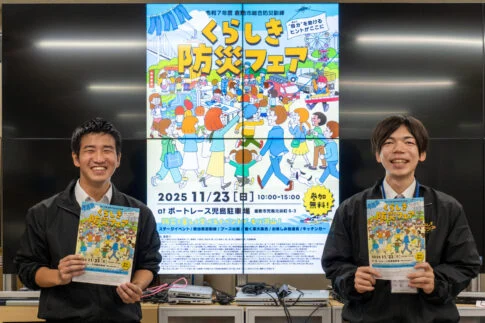

ここで倉敷の話をしますね。

倉敷には大原孫三郎(おおはら まごさぶろう)が設立した「大原奨農会(おおはらしょうのうかい)農業研究所」という、農業を盛んにするための研究所がありました。

その研究所で桃の栽培の研究をしてほしいと、赤磐の小山益太さんが招かれ、教えていたんです。

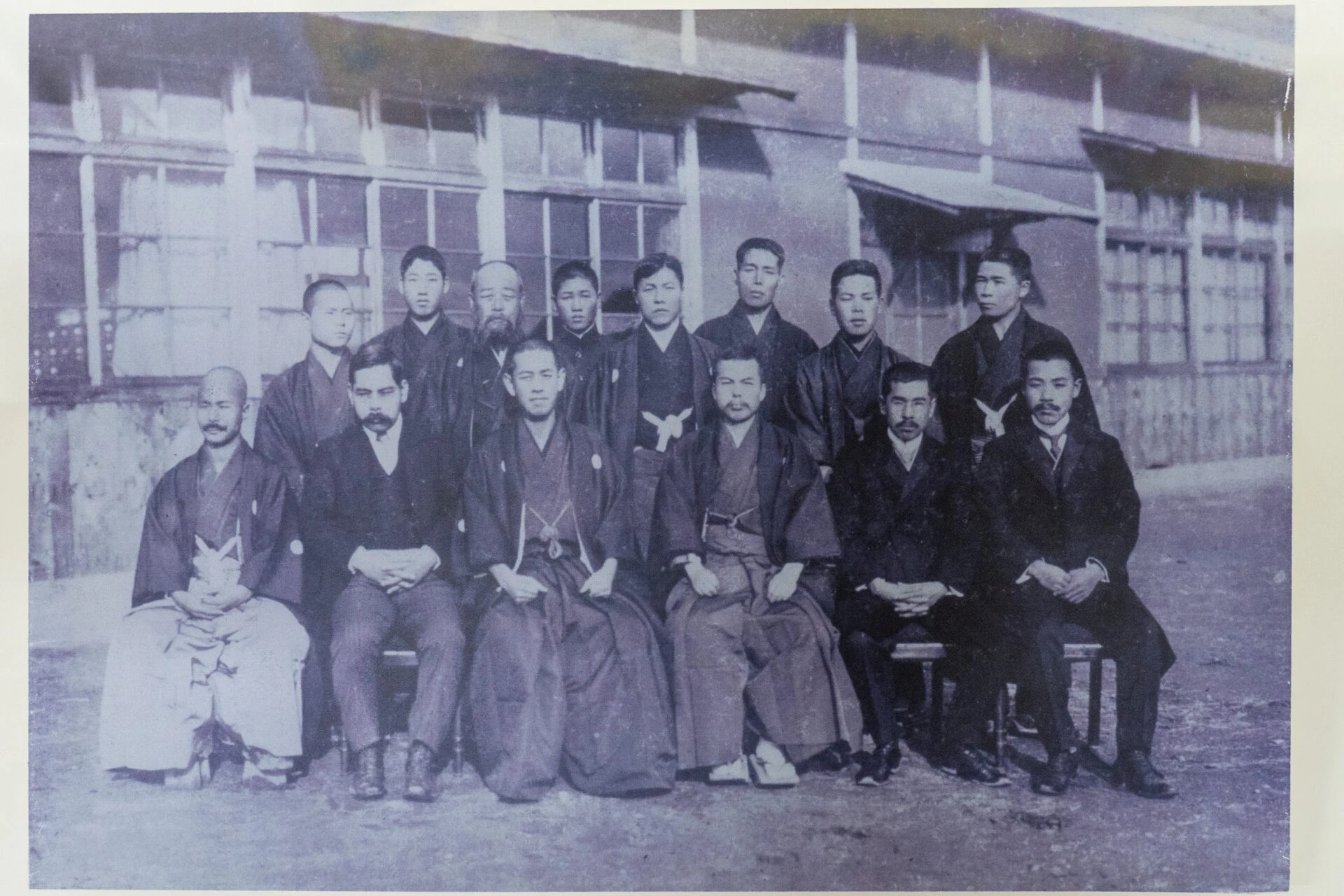

大原孫三郎(前列左から3番目) 小山益太(後列左から3番目)

その後、大原孫三郎さんや總一郎(そういちろう)さんは、果物をお中元などにしていたそうです。また、小山益太の功績を記念して、大原孫三郎は小山益太の号(別名・通称)の「楽山」から「楽山園」と名付け、果物の包み紙などは児島虎次郎がデザインしました。

このことから岡山の名産品として最初に白桃をブランディングしようとしたのは、大原家ではないかと推測されます。

ちなみに鳥取に梨や葡萄の栽培法を研究したのも小山益太さんです。その土地に合った果物の栽培に情熱を燃やしているかたでした。

他にも、笠岡の渡辺淳一郎(わたなべ じゅんいちろう)や長尾円澄(ながお えんちょう)も品種改良に熱心でした。笠岡にある長福寺のお坊さんだった円澄さんは、「桃和尚」と呼ばれたそうです。在来種系の固い桃を海外への輸出や缶詰用に作っていましたが、今も玉島は桃栽培が盛んです。

在来種を玉島で育てていたことと、品種改良する流れのふたつが岡山にあったのは面白いですね。

現在の岡山の桃

最近は次々に新しい品種が誕生していますね。

伴

今岡山では白桃を打ち出していますが、その背景にはさまざまな歴史がありました。現在もどんどん品種改良されていますよね。

品種改良した後、3代、4代と同じ性質の桃ができるように定着させて、固定化するんです。このため、新しい品種ができるのには何年もかかります。

時にはヨーロッパの桃をかけ合わせることもあります。ヨーロッパの桃も、もとは中国からシルクロードを渡ったものですが、白桃と比べると濃い色をしています。白桃も日に当てるとうっすらピンクになるんですが、ここまで赤くはなりません。

また、一つの品種は2週間くらいで収穫が終わります。

途切れずずっと桃を収穫できるよう、実のなる時期の異なる品種がないといけません。

岡山の桃は、枝を低くして歩きながら収穫できるように作られています。地域によっては、1本に500個までと決めて、残りはすべて摘果(間引き)するので大きく育ちます。

さらに日焼けしないように、わざわざ袋掛けをして遮光するんです。

岡山の白桃は、日照時間が日本一であるにもかかわらず、あえて豊かな光を遮るというぜいたくさがあります。

岡山では、美白のように、桃も白ければ白いほど良いと考えられているようです。

おわりに

岡山で生まれ育った筆者にとって、桃は身近なものであり、桃太郎の存在も当たり前のように感じていました。

しかし、なぜ桃が特産品なのか、なぜ岡山といえば桃太郎なのか、深く考えたことはありませんでした。

取材を通じて、桃の神仙思想や遺跡から桃の種が出土したという歴史的なつながりから、「桃から生まれた桃太郎の物語」が生まれた可能性があることを知りました。

さらに岡山が桃の一大生産地になったのは、小山益太さんをはじめ大久保重五郎さんの存在が欠かせません。

日本遺産の「桃太郎伝説」が生まれたのは、偶然だったのか、必然だったのか。歴史の面白さを実感できる取材となりました。

白くてなめらかな岡山の桃を食べながら、「桃太郎伝説」にまつわる歴史や遺跡に想いを馳せるのも良いかもしれません。

なんば農園