全国で急増している「こども食堂」。

現在、全国では1万か所以上、岡山県内でも120か所を超えるまでに広がり、子どもだけでなく大人にとっても安心できる居場所となり、地域にとって欠かせない存在になっています。

しかし数が増える一方で、運営の悩みや支え手の負担も大きくなる現実もあります。そのような状況であらためて注目されているのが、こども食堂同士をつなぎ、支える「ネットワーク」の役割です。

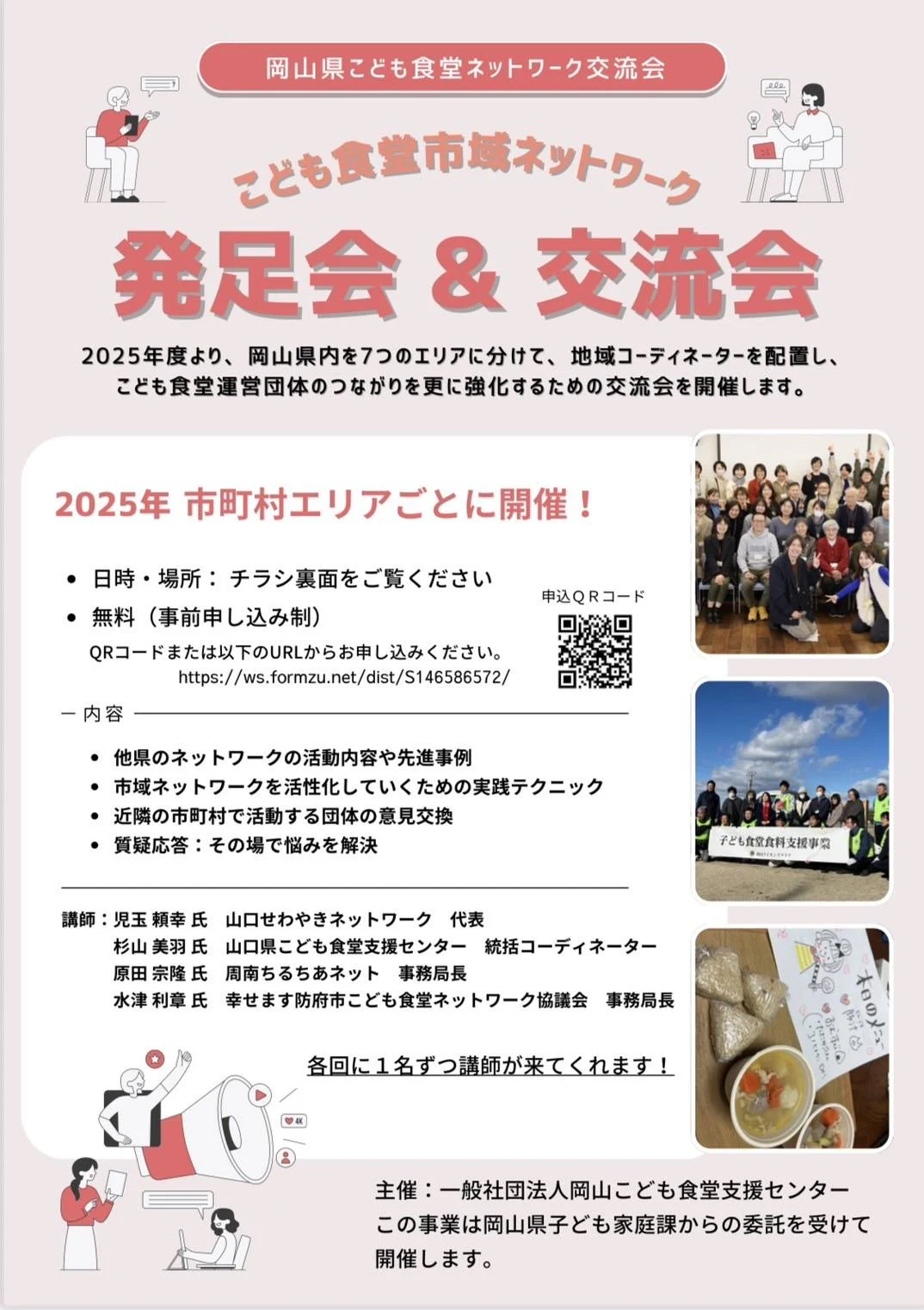

一般社団法人岡山こども食堂支援センターは、こども食堂のつなぎ役として、中間支援の取り組みをスタート。その一環として開催されたのが、「こども食堂市域エリアネットワーク発足会&交流会」です。

こども食堂に関心のあるかたや、すでに活動しているものの悩みを抱えているかたなど、さまざまな立場の参加者が集まり、学び合い語り合った、この会のようすをレポートします。

記載されている内容は、2025年10月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

こども食堂市域ネットワークがスタート

2025年度から始まった「こども食堂市域ネットワーク発足会&交流会」。

主催は、岡山県内のこども食堂を支援する一般社団法人岡山こども食堂支援センターです。岡山県子ども家庭課からの委託事業として実施されています。

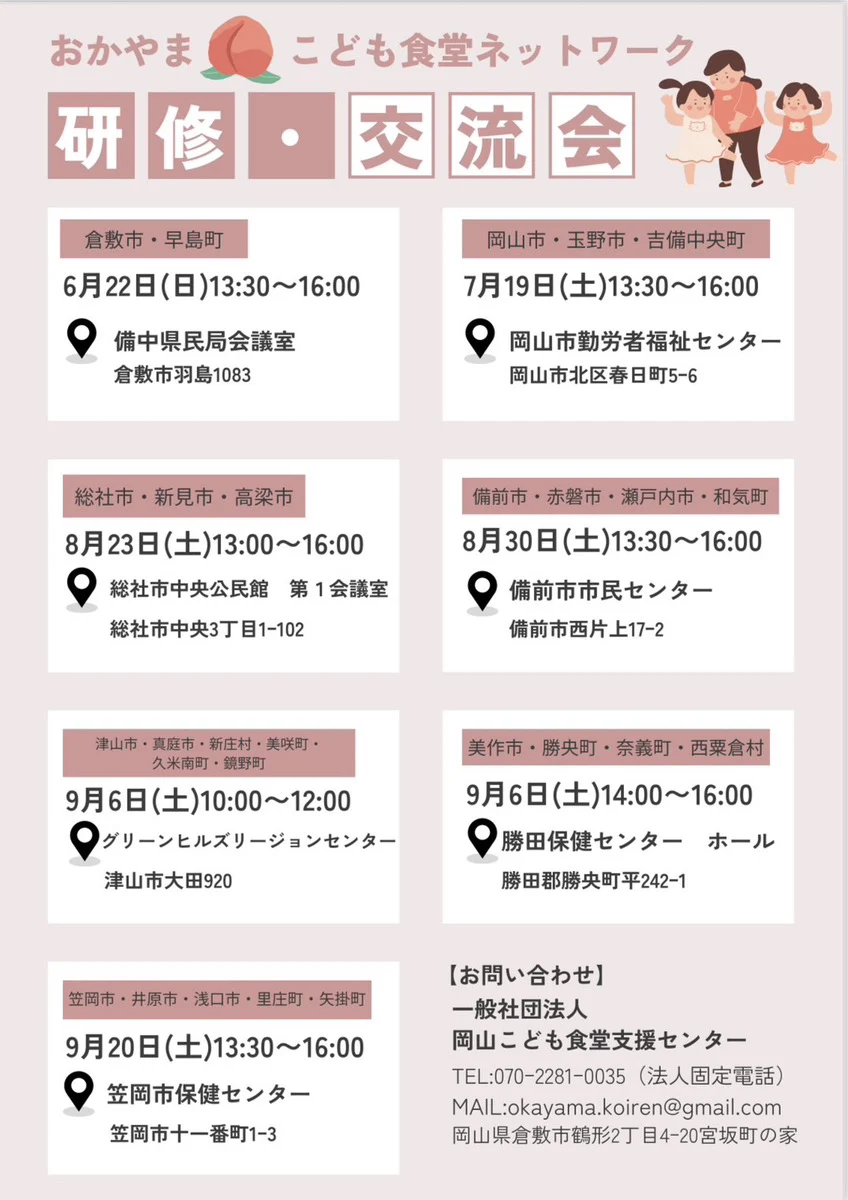

この交流会は、岡山県を7つのエリアに分けて各地で順次開催されます。県内でこども食堂を運営するかたがたがつながり、学び合える場として企画されました。

会では、他県でのネットワーク事例や運営の工夫、市域ごとのネットワークを活性化させるためのアイデアが紹介され、参加者同士で意見交換や質疑応答の時間も設けられています。

さらに毎回、子ども支援に関わる講師を1名ずつ招いた講演会も実施され、現場で生かせるアイデアや、心がふっと軽くなるようなメッセージが届けられています。

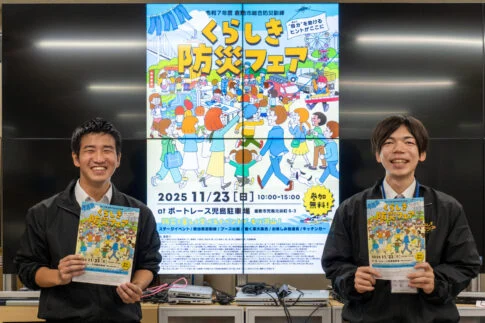

総社・新見・高梁の3市が集結、発足会&交流会

2025年8月23日(土)にこども食堂市域エリアネットワークの発足会&交流会の第3回が、総社・新見・高梁の3市合同で、総社市中央公民館の第1会議室にて開催されました。

会場設営には、総社高等学校と総社南高等学校の生徒約20名がボランティアとして参加。

午前11時30分から飾りつけや机の配置などを手伝い、若々しい雰囲気のなかで準備が進められました。

午後12時30分を過ぎる頃には続々と参加者が到着し、約60名の参加でほぼ満席に。

開会にあたり、一般社団法人岡山こども食堂支援センターの代表 直島克樹(なおしま かつき)さんから挨拶がありました。

そのなかで、岡山こども食堂支援センターでは、こども食堂の活動が地域に根づき持続的に続けられるよう、物資提供や運営のサポートをおこなっていることを紹介し「世代を超えてつながりが生まれる場として、楽しく広げていけたらと思います」と呼びかけました。

講演 「子ども食堂 山口県の取組」

最初は、山口県こども食堂支援センターの統括コーディネーター 杉山美羽(すぎやま みわ)さんの講演「子ども食堂 山口県の取組」です。

山口県内で200か所以上に広がるこども食堂の現状と、その背景にある思いをわかりやすく伝えてくれました。

山口県でこども食堂が増えた理由

山口県は、人口133万人と岡山県(約187万人)よりも少ない県です。

そのような山口県で、わずか4か所だったこども食堂が一気に広がったきっかけは、2019年当時の山口県知事が「こども食堂応援宣言」を出したことだそうです。

その影響で取り組みが山口県内全体へと広がっていったといいます。

こども食堂は安心して来られる場所

杉山さんは、こども食堂の定義について「子どもがひとりでも安心して来られる場所」と紹介しました。特に厳格なルールはなく、地域によってそのありかたもさまざまです。

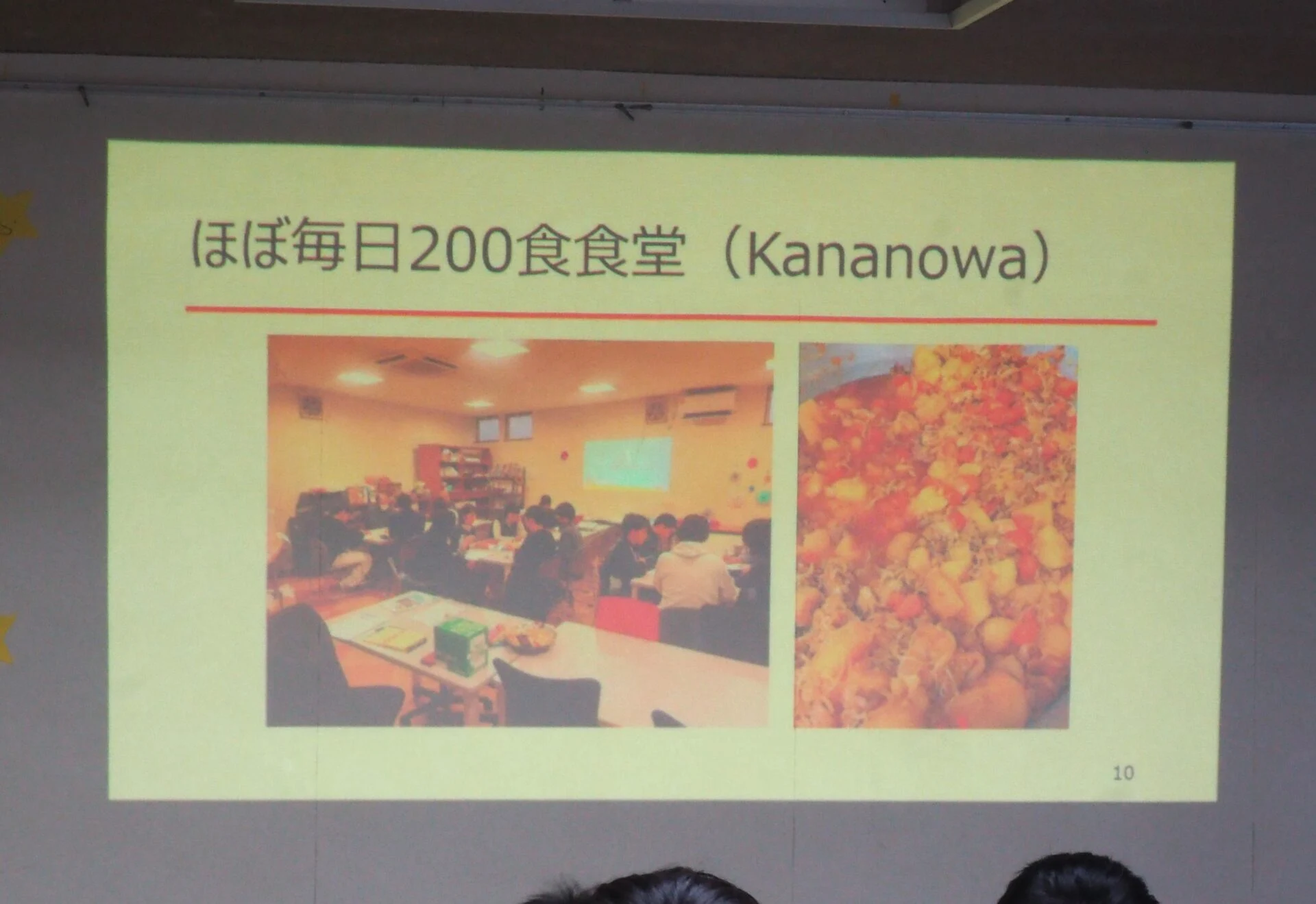

例として、毎日200食を提供する「Kananowa」や、通学前に路上で朝ごはんを配る取り組みをしている「青空ごはん」など、多様な実践が紹介されました。

一方で、長年続いたこども食堂「ベストフレンズ」がコロナ禍をきっかけに閉鎖した話もありました。顔の見えない配食に切り替えたことで、運営者のモチベーションが失われていったそうです。

「支援を続けるには、やりがいも大切なんです」と杉山さんはいいます。

山口県ではこども食堂の開設や運営のサポートのため、現在9人のコーディネーターを配置し、マップやサポートブックの発行、クラウドファンディング、企業との連携による資金集めなど、運営を支える仕組みを整えています。

地元企業と連携して販売している「子ども応援弁当」は、1食につき10円が寄付される仕組みで、年間150万円以上の支援につながっているそうです。

子どもの声を尊重する居場所へ

講演の後半では、子どもの居場所の大前提として「居場所になるかは子ども本人が決める」という考えかたを紹介し、大人の理想を押しつけず、子どもの声を尊重する姿勢が求められると語りました。

また活動の広がりとともに、会食の再開が難しい現状や資金確保の課題についても触れ、「小さな力を持ち寄ることが、支え続ける力につながる」と締めくくりました。

事例発表(総社市・新見市・高梁市)

講演の後は、総社市、新見市、高梁市の事例発表が続きます。

1. 総社市「こども食堂と総社市の現状について」

総社市は、総社市社会福祉協議会の山本絢生(やまもと けんせい)さんが発表しました。

総社市では現在、市内9か所でこども食堂が地域住民の手によって運営されています。運営費はおもに市内企業からの寄付でまかなわれ、各食堂は「子どもたちの居場所」としての役割を果たしているそうです。

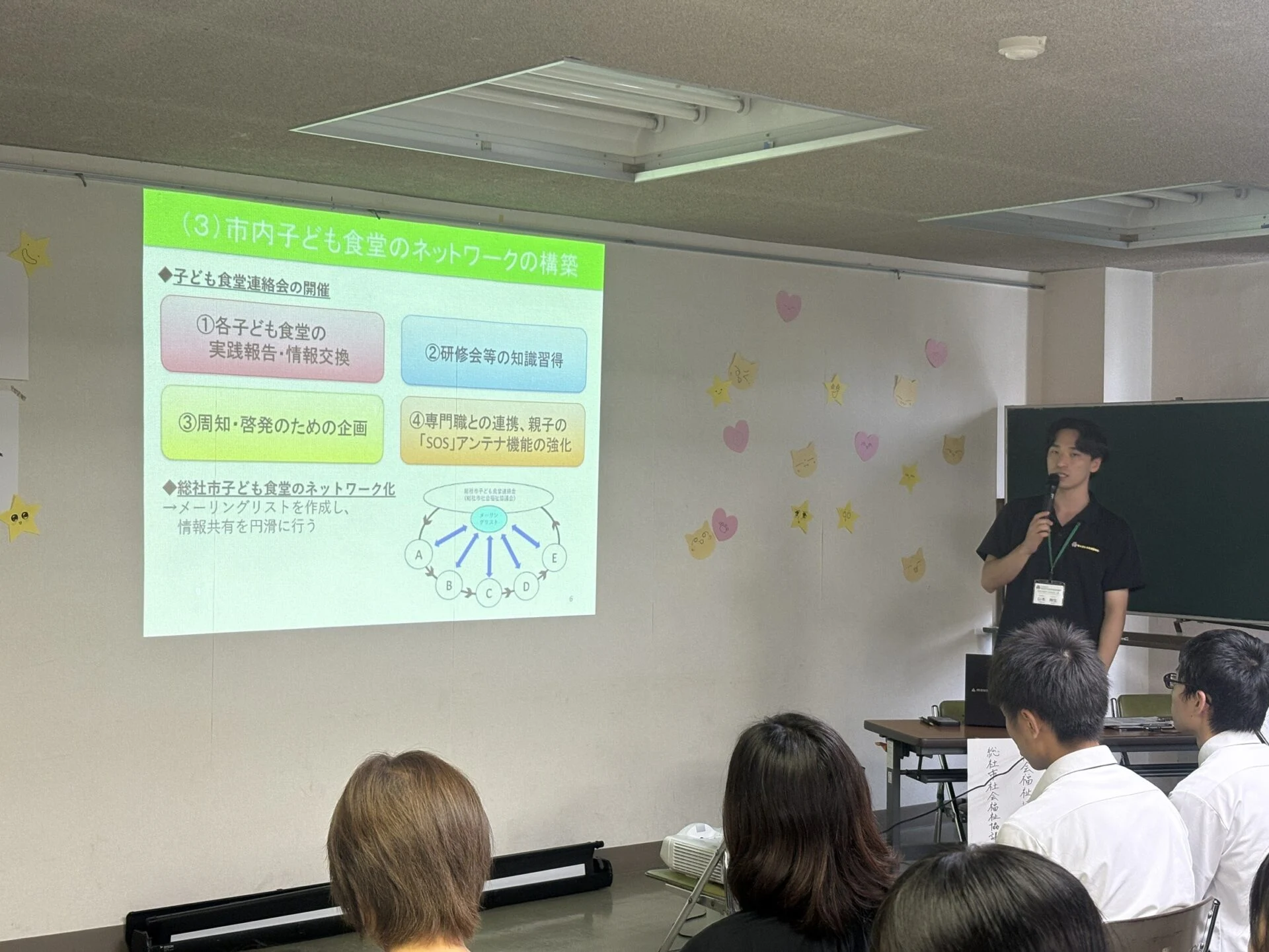

総社市内では「こども食堂連絡会」を定期的に開催し、食品衛生やスタッフ確保、必要な家庭への情報の届けかたなど、実務的な課題を共有しながら改善に取り組んでいます。

また、学校や企業も巻き込んだ年1回のセミナーでは、認知度アップと担い手作りの工夫も進められています。

子どもたちからは「楽しい」「おいしい!」の声が届き、運営する側も地域からの感謝の言葉に励まされているそうです。

また、ひきこもり支援センターとの連携や、不登校の子どもがこども食堂には通えているという事例もあり、単なる食事の場を超え、地域の見守りの場としての役割が広がっています。

課題としては、若い世代への発信方法や、持続的な資金の確保などが挙げられました。

「地域の想いを大切に、これからも活動を続けていきたい」との言葉に、地域のあたたかい力を感じました。

2. 新見市「Niu☆かむくる食堂はじめます」

次は新見市の発表です。

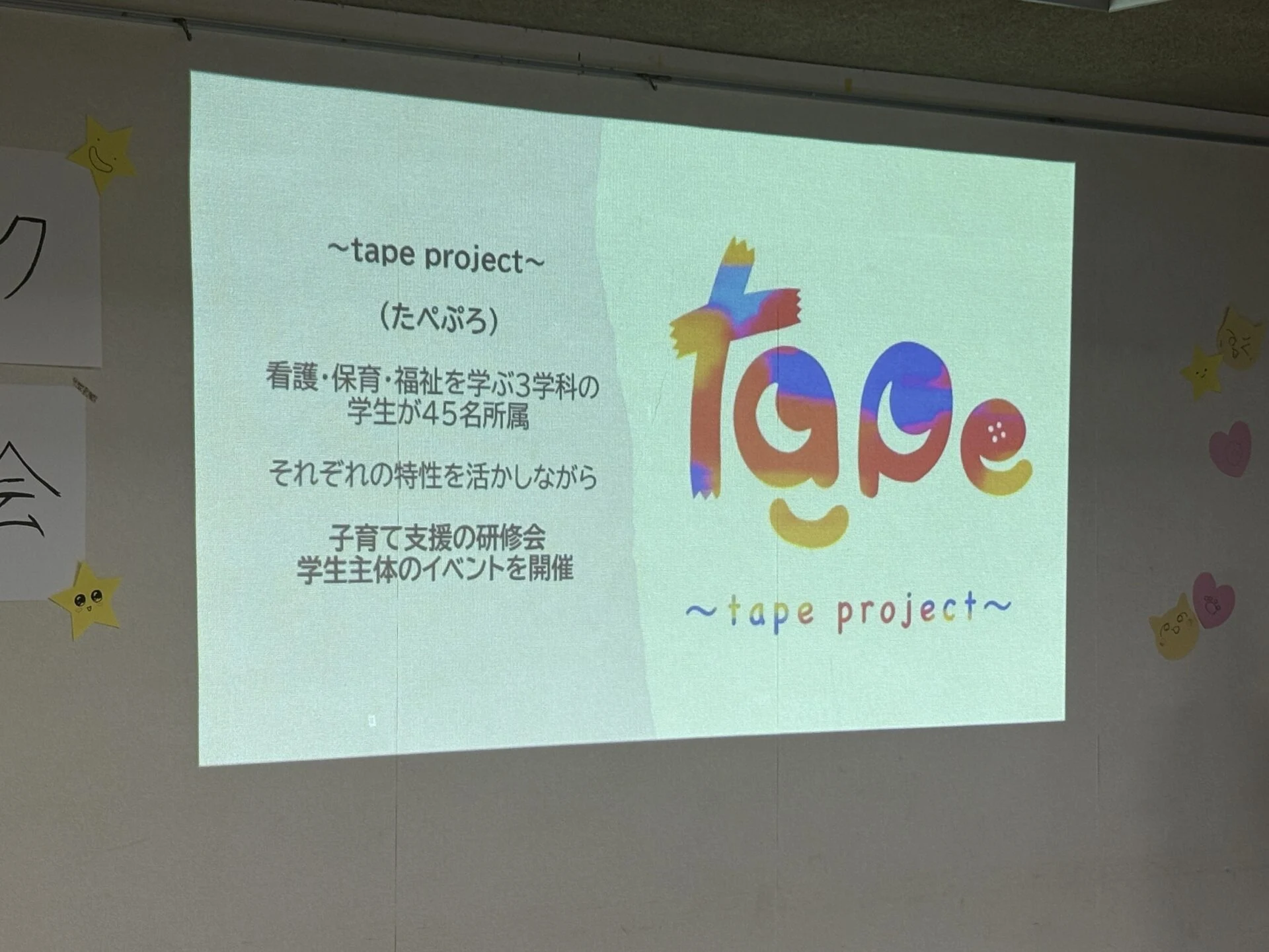

新見公立大学 地域福祉学科の学生たちが立ち上げたサークル「たぺぷろ」のメンバーが登壇しました。2023年春にスタートし、今では45名の学生が所属しています。

サークル名には「記憶に残るような活動」や「場所を選ばず挑戦していける」の意味が込められているそうです。

活動内容として以下のような事例が紹介されました。

- 浴衣を着て楽しむ夏祭り企画

- 料理体験「おもちもちもち会」

- 子育て支援の勉強会

- 大学祭での子ども向けブース出展

そして、現在力をいれているのが、学生たちが初めて取り組むこども食堂「かむくる食堂」です。地域の人たちとの話し合いや準備を重ね、初開催に向けて着々と準備が進んでいるそうです。

まだ始まったばかりの活動ですが、「私たちにもできることがある」と信じて動き出した学生たちの姿から、地域の未来へのあたたかい可能性を感じました。

3. 高梁市 「地域でつくる子どもの居場所 みんなの食堂 たまりば」

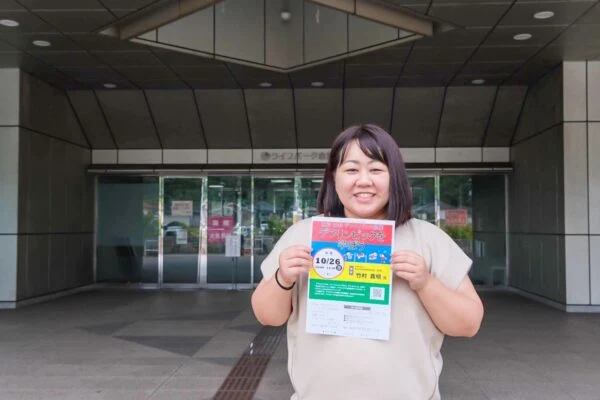

最後に高梁市から、発達支援ネットワークつむぎの相談支援専門員 粟村昂平(あわむら こうへい)さんの発表です。

発達支援や家族支援に取り組む福祉団体としての活動を紹介しつつ、「制度の隙間」にある困りごとにどのように向き合うかについて考えたエピソードを紹介していました。

そして、子育てや経済的な不安、子どもの居場所不足など、制度では支えきれない日々の悩みにそっと寄り添う場所として、2024年からこども食堂をスタートしました。

地域の誰もが参加できる「インクルーシブな場」として、毎月第3土曜日に開催されています。

インクルーシブ

年齢や障がい、国籍、性別などに関係なく、誰もが受け入れられ、共に過ごせる考えかた

食事の提供に加えて、遊びや宿題サポート、親同士がほっとひと息つける場所にもなっており、今では参加者は40人前後となっています。地域からの寄付による持ち帰りコーナーも好評だそうです。

活動を通して見えてきた課題は、「支援につながりにくい家庭」「地域のつながりの希薄化」「多様な支援の連携の必要性」とのこと。これからは「暮らしの隙間を埋める、あたたかなつながりをつくりたい」と力を込めて話しました。

交流会のようす

発足会の終盤には、再び岡山こども食堂支援センターの代表・直島克樹さんが登場。岡山県のこども食堂の取り組みは、山口県の活動をモデルとしており、そのご縁から今回の講演には山口県の地域コーディネーターを招いたと説明がありました。

良い事例を学び、地域に合わせて取り入れていく

そのような姿勢が、このネットワークの基盤となっていると感じました。

その後、総社市、新見市、高梁市のゆるキャラたちも登場し、全員で記念撮影。

高校生や大学生たちも写真を撮ったり、参加者同士でこども食堂について語り合ったりと、和やかな交流の時間が続き、自由な語らいのなかで、発足会&交流会は幕を閉じました。

今回の発足会&交流会を主催した、一般社団法人岡山こども食堂支援センターの代表、直島克樹さんにお話を聞きました。

子ども食堂市域エリアネットワーク発足会&交流会のデータ

| 名前 | 子ども食堂市域エリアネットワーク発足会&交流会 |

|---|---|

| 開催日 | 2025年8月23日(土) |

| 場所 | 総社市中央3丁目1-102 総社中央公民館 第1会議室 |

| 参加費用(税込) | 無料 |