楯築(たてつき)遺跡は倉敷市東部の住宅地のなか、丘の上に位置する遺跡です。

実は楯築遺跡は、人気テレビ番組で紹介されたり、全国各地から歴史ファンが訪れたりする、知る人ぞ知るスポットです。この地にはかつて「楯築神社」があり、美しい文様が刻まれた神秘的な石「旋帯文石(せんたいもんせき)」がご神体としてまつられていました。

その後、楯築神社は大正時代の合祀(ごうし・統合してまつること)により社殿が解体され、近くにある鯉喰(こいくい)神社にご神体が移されていた時期もありました。また、鯉喰神社は桃太郎伝説とつながりがあるといわれています。

楯築遺跡と旋帯文石と鯉喰神社の三つを、約1800年前から続く神秘的なストーリーとともに紹介します。

記載されている内容は、2025年10月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

弥生時代最大級の墳丘墓、楯築遺跡と楯築神社のご神体「旋帯文石」とは

楯築遺跡は、弥生時代後期(今から約1800〜1900年前)の墳丘墓(ふんきゅうぼ)で、同時期では最大級を誇ります。

当時、吉備地方を統治していた王に相当する人物が埋葬されていたと考えられています。弥生時代から古墳時代へと移り変わる貴重な遺跡で、1981年に国指定史跡となりました。

この遺跡の特徴はおもに三つあります。

- 大きさは弥生時代最大級。独特な形の墳丘墓

- 墳丘墓から出土した貴重な埋葬品

- 謎を秘めた「旋帯文石」

大きさは弥生時代最大級。独特な形の墳丘墓

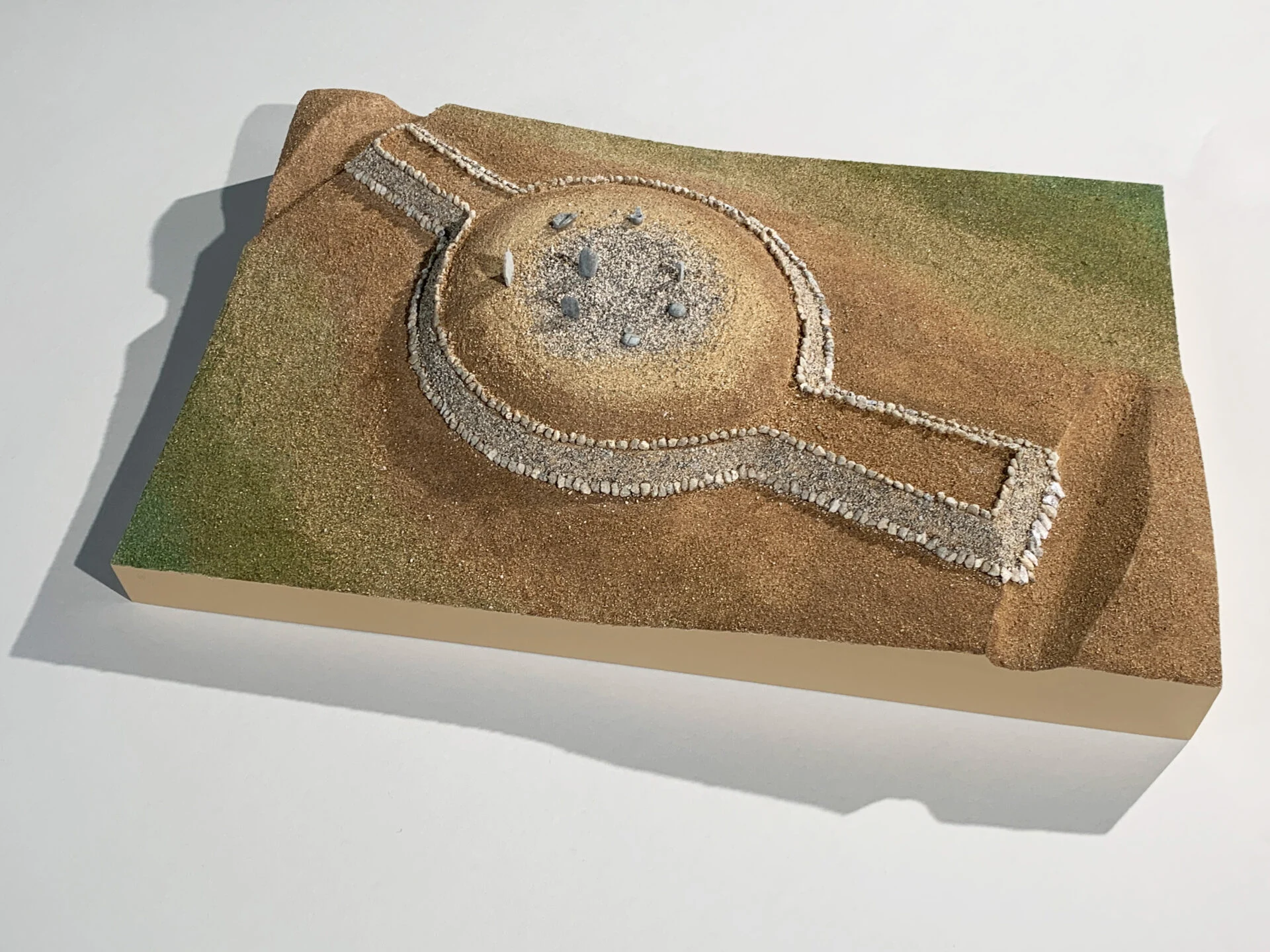

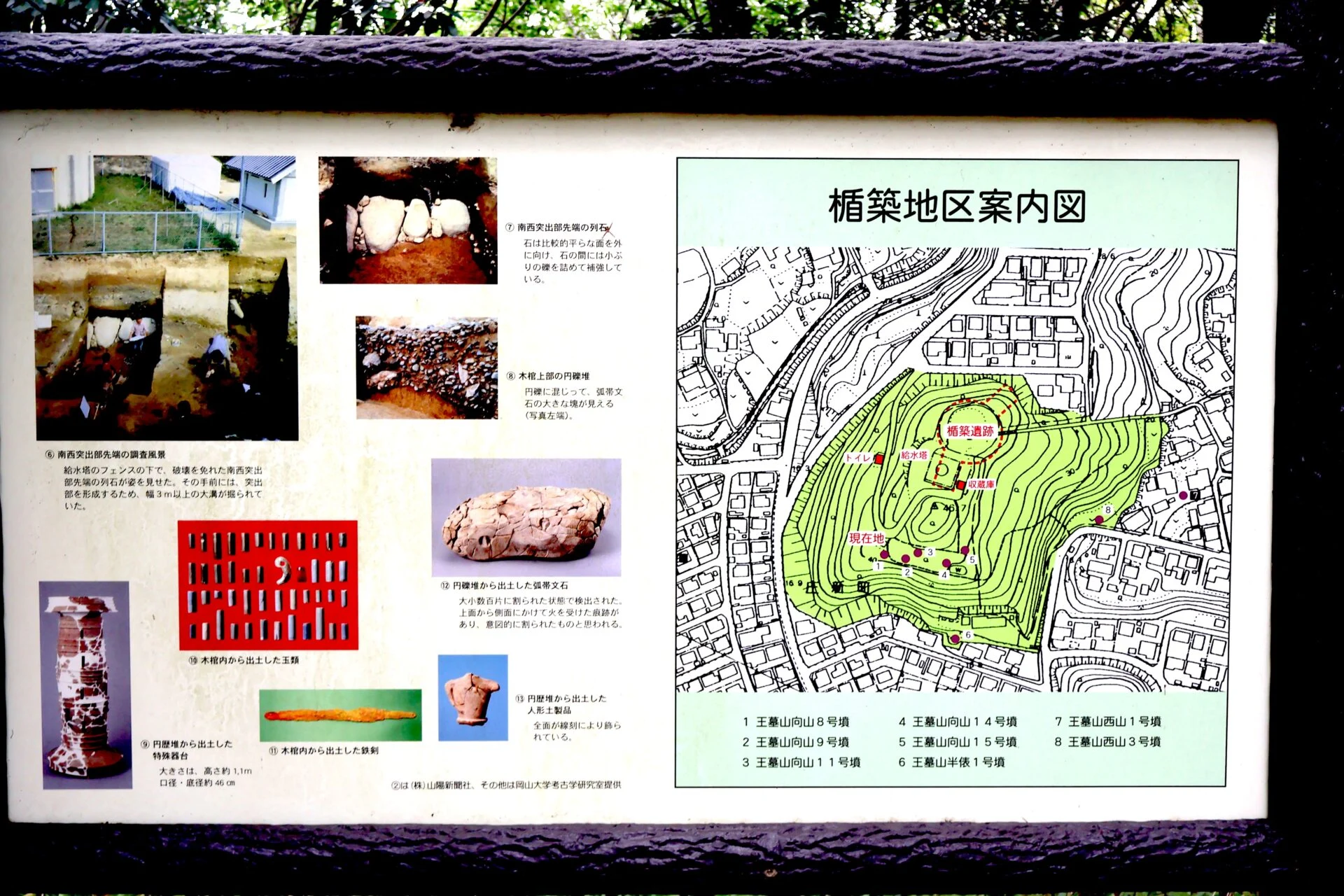

墳丘は「丸い丘(円丘部)」を中心に、北東と南西に長方形の突出部がついた独特の形をしていたと考えられています。大きさは、中央部の円丘が直径約50m、突出部も含めると全長は約80mと見られ、弥生時代としては日本全国でも最大級です。

そして墳丘の上には、大きな石が5つ立っており、なかには高さが3mを超すものもあります。

また、楯築遺跡の名前は、桃太郎のモデルといわれる吉備津彦命(きびつひこのみこと)が鬼の温羅(うら)と戦った際に、温羅の放った矢を防ぐために「盾」を築いたという伝承から由来しているともいわれています。

墳丘墓から出土した貴重な埋葬品

1976年(昭和51年)からおこなわれた岡山大学による発掘調査によると、墳丘墓の中心には木の板で囲まれた二重構造の木棺があり、その底には推定で総重量が32kgを超える水銀朱が敷き詰められていました。原料の水銀は当時、非常に貴重なものでした。

ほかに、鉄剣・勾玉(まがたま)・管玉(くだたま・円筒の装身具)・ガラス小玉などの玉類が副葬されていたそうです。

また、祭祀に使われた「特殊器台(とくしゅきだい)」なども多数見つかっています。

謎を秘めた「旋帯文石」

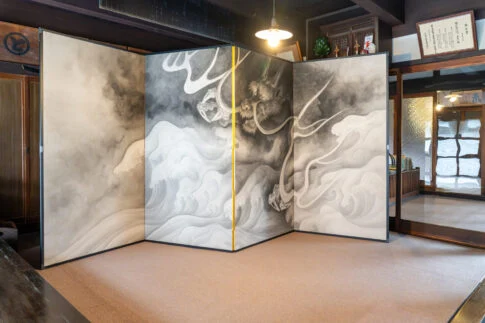

円丘のすぐ近くの収蔵庫に、顔のように見える彫刻が施されている石が静かに安置されています。これは国の重要文化財「旋帯文石」です。その文様の形から「弧帯文石(こたいもんせき)」とも呼ばれています。

旋帯文石はかつてこの地にあった「楯築神社」のご神体としてまつられていました。

大正時代の合祀により鯉喰神社にご神体も移されましたが、流行り病が広まったことなどの理由で、楯築の地に戻されることになったのです。

帯のような美しい文様が刻まれた石は、いつ、誰によって、何のために作られたのか、長い間謎とされてきました。しかし、故意にバラバラに割られたもう一つの旋帯文石が発見されたことで、その謎が少し解明されました。

現在では、旋帯文石はこの地域をおさめていた王が亡くなったときに、特別な儀式がおこなわれた痕跡ではないかと考えられています。

中央の丸い部分には、顔のように見える彫刻が施されています。

鯉喰神社と桃太郎伝説

「鯉喰神社」という、少し変わった名前の由来は、この地に伝わる伝説の一幕にあります。

その昔、吉備津彦命は鬼の温羅と激しい戦いを繰り広げました。

追い詰められた温羅が「鯉(こい)」の姿に変わって川(血吸川)へ逃げると、吉備津彦命はすかさず「鵜(う)」に変身し、その鯉を捕らえてこの場所で食べたと伝えられています。村人はこれをまつるためにこの地に「鯉喰神社」を建立しました。

鯉喰神社は歴史も古く、現在の社殿は江戸時代の元禄14年(1701年)に建てられました。

楯築遺跡と旋帯文石、鯉喰神社の見どころ

楯築遺跡と旋帯文石、鯉喰神社について、倉敷市日本遺産推進室のかたに話を聞きました

楯築遺跡の特徴

楯築遺跡は、どのような時代のどのような特徴を持つ遺跡ですか?

倉敷市

弥生時代の終わり頃、王のために土を盛って大きなお墓(墳丘墓)を作り始めるようになった時代の遺跡です。まだ古墳時代の前方後円墳のように形が定まっていない段階です。

発掘によって、どのようなことが分かっているのでしょうか?

倉敷市

特殊器台・特殊壺が30個ほど出土しています。具体的に何をしたかは断言できませんが、重要な祭具として使われたとも考えられています。特殊器台は古墳時代になると装飾が簡略・小型化して円筒埴輪へとなります。

また、木の棺の底には「水銀朱」が約32kg、びっしりと敷き詰められていました。分厚いところでは5cmの厚さです。

原料の水銀は中国産と国産のものが混ざっていて、中国との交流があったのだろうと考えられます。

鯉喰神社について

鯉喰神社の見どころはどこでしょうか?

倉敷市

実は、鯉喰神社も規模は小さいですが弥生時代の墳丘墓なんです。

ここからも旋帯文様のある石のかけらが出てきたからです。楯築遺跡より一世代後のお墓と考えられています。

倉敷の重要な遺跡と伝説のある神社はパワーを感じる場所

倉敷の地にある神秘的な楯築遺跡、旋帯文石、そして桃太郎伝説が息づく鯉喰神社を巡りました。

弥生時代の最大級の規模を誇る王の墓「楯築遺跡」は、大きな立石が印象的です。また、「旋帯文石」は、神秘的な文様が施されていて、見た人の想像力をかき立てます。普段、「旋帯文石」は収蔵庫におさめられていて、公開されていませんが、収蔵庫の横の小窓からご神体を拝めます。

また、桃太郎のモデルといわれる吉備津彦命と鬼・温羅の伝説が由来の「鯉喰神社」も落ち着いた雰囲気のある神社です。実は鯉喰神社に立派な狛犬があり、かつて狛犬の一つが盗まれてまた戻ってきたことから、「失くしたものが出てくる」神社ともいわれているとのこと。

倉敷にある重要な遺跡や伝説に彩られた神社をゆっくり巡り、その魅力やエネルギーを感じてみてください。