倉敷駅から南に延びる「倉敷中央通り(元町通り)」を歩いていると、鉄筋コンクリートで建てられた近代的な寺が見えてきます。

この寺は「高野山 倉敷別院 青龍山 地蔵院(こうやさん くらしきべついん・せいりゅうざん じぞういん、以下 地蔵院)」という寺。

近代的な寺ですが、実は古い歴史があるんです。

特に、江戸時代には岡山藩主の厚い信仰を受け、七代藩主の池田継政は建物を建てたり、自作の仏像を寄贈したりしたほど。

この仏像は、年に一度だけ正月に御本尊とともに開扉(かいひ)されるんです。

また平成の大改修のときにつくられた地下観音堂は必見!

見た目と違い、意外と歴史のある地蔵院について紹介します。

記載されている内容は、2020年3月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

高野山倉敷別院 青龍山 地蔵院のデータ

| 名称 | 高野山倉敷別院 青龍山 地蔵院 |

|---|---|

| 別名 | |

| 宗派 | 高野山真言宗 |

| 所在地 | 岡山県倉敷市阿知3丁目20−17 |

| 電話番号 | 086-425-0143 |

| 駐車場 | あり 2〜3台 |

| 御本尊 | ・正面堂:聖観世音菩薩( せいかんぜおんぼさつ、または しょうかんぜおんぼさつ、聖観音=せいかんのんぼさつ) ・右堂:毘沙門天(びしゃもんてん) ・左堂:地蔵尊(じぞうそん)と愛染明王(あいぜん みょうおう) |

| 御利益 | 現世利益 |

| 御朱印(納経料) | あり(300円) ※ 納経料は高野山真言宗備中支所規定 ※ 住職不在時は対応不可 |

| 拝観時間 | 日中のみ |

| 休観日 | 土・日・祝日の午後は拝観不可 |

| 拝観料 | なし(代わりに賽銭) |

| 拝観料・納経料の納め方 |

|

| トイレ | 洋式トイレ |

高野山倉敷別院 青龍山地蔵院は倉敷中央通り沿いにある近代的な外観の寺

地蔵院は、倉敷中心部にある高野山真言宗(こうやさん しんごんしゅう)の寺です。

JR倉敷駅から南へ延びる大通り「倉敷中央通り(元町通り)」沿いで、美観地区の少し北側。

倉敷駅からは、約500メートルの位置です。

▼地蔵院は、一見すると寺には見えない近代的な建物をしています。

寺といえば和風の瓦葺(かわらぶき)の建物の印象があるので、鉄筋コンクリート造りは意外です。

金・土・日曜日の夜になるとライトアップされ、エレベーター塔の上部分(中央の縦長部分)が倉敷川の中橋の上から見えます。

週末の夜中に美観地区を散策するときは、ぜひ見てみてください。

▼昼間、中橋から地蔵院を見たところ。

▼1階に梵鐘(ぼんしょう)が置かれていて、木槌(きずち)でついて鐘を鳴らすという、めずらしいスタイル。

寺の北側には、地蔵院が創立した御国幼稚園(おくに ようちえん)があります。

また、地蔵院は「高野山 倉敷別院(こうやさん くらしき べついん)」でもあります。

別院とは、高野山本山より特認別院に認可されている寺のことです。

さらに備中霊場(びっちゅう れいじょう)という、備中地方(岡山県西部)の高野山真言宗108寺院の霊場巡りがあり、地蔵院として35番目、高野山倉敷別院として36番目の札所(ふだしょ)となっています。

江戸時代、現在の奈良県平群町(へぐりちょう)にある、信貴山(しぎさん)の朝護孫子寺(ちょうごそんしじ)の毘沙門天(びしゃもんてん)を迎え、周辺の人々から毘沙門信仰を集めました。

高野山倉敷別院 青龍山地蔵院の見どころ

近代的な印象の地蔵院の見どころを紹介します。

入口の山門の左右に展示された江戸時代中期の鬼瓦

地蔵院の入口の山門(さんもん)の左右には、鬼瓦が展示されています。

この鬼瓦は、都市計画による建て替え以前の建物に使われていたものです。

鬼瓦は、江戸時代中期の天明8年(1788年)の製造。

入口正面に向かって左側は「月天菩薩(がってん ぼさつ)」、右側は「日天菩薩(にってん ぼさつ)」の鬼瓦です。

聖観音像

山門を入り、すぐ左側に方丈池(ほうじょうち)があり、その中に聖観世音(せいかんぜおん/しょうかんぜおん、聖観音=しょうかんのん とも)立像があります。

聖観世音菩薩は地蔵院の本尊です。

そのため、聖観世音像は地蔵院の象徴的な存在といえるでしょう。

本堂

▼地蔵院の本堂は、寺の建物の2階にあります。

▼とてもきらびやかな装飾です。

鉄筋コンクリートの外観から想像できませんでした。

一気に寺らしいおごそかな雰囲気に。

なお取材時、特別に見学・撮影させていただきました。

涅槃図

2月15日は、お釈迦様の命日「涅槃会(ねはんえ)」です。

そのため地蔵院では2月中に2階の本堂に、涅槃図(ねはんず)を飾ります。

涅槃図は、お釈迦様が入滅した(死去した)ときのようすを描いた図です。

なんと地蔵院の涅槃図は、約200年前の江戸時代に描かれたもの。

▼中央にお釈迦様が横たわり、まわりをたくさんの弟子が囲んでいます。

雲の上にいるのは、お釈迦様のお母さん。

お母さんがお釈迦様を迎えに来ています。

よく見ると、人間以外の生き物もお釈迦様の死に駆けつけているようです。

岡山藩主・池田継政が自作した毘沙門天像

かつて地蔵院は、今の場所から約2.5キロメートル南の笹沖(ささおき)地区にありました。

江戸時代の笹沖は、はじめ備前岡山藩の領地だったため、地蔵院は岡山藩主・池田氏の信仰が厚かったのです。

特に、第七代岡山藩主・池田 継政(いけだ つぐまさ)の信心が厚く、伽藍(がらん=寺の建物の総称)を建立したり、自作の仏像を奉納したりしました。

池田継政作の仏像は、年に一度、正月(1月1〜3日)に開扉(かいひ)されます。

初詣のときには、ぜひ参拝してにてください。

▼池田氏の仏像の開扉時間は、以下のとおりです。

| 日付 | 開扉時間 |

|---|---|

| 1月1日 | 午前6時〜午前6時30分ごろ |

| 1月2日 | 午後7時〜午後7時30分ごろ |

| 1月3日 | 午後2時〜午後2時30分ごろ |

なお、1月3日は「大般若転読法要(だいはんにゃ てんどく ほうよう)」が盛大におこなわれ、甘酒の接待や福引きもおこなわれます。

地下観音霊場の5枚合わせガラスの聖観音立像・三十三観音立像

地蔵院の地下には観音堂があります。

この観音堂には聖観音立像と三十三観音立像があり、必見です!

▼中央には5枚合わせのガラスでつくられた聖観音立像、それを囲むように西國(さいごく)三十三観音立像が配置されています。

とても厳かな雰囲気です。

地下観音堂は、平成20年(2008年)に完成した平成の大改修のときにつくられました。

▼聖観音立像はとても神秘的なたたずまい。

▼横から見ると、5枚合わせのガラスだということがよくわかります。

▼周囲の三十三観音立像は、かなり古い時代につくられたものとのこと。

地下観音堂を参拝すれば、西國三十三観音霊場をすべて参拝したことになります。

▼地下観音堂に参拝したいときは、1階入ってすぐ左側の寺務のかたに「地下観音堂を参拝したい」と伝えてください。

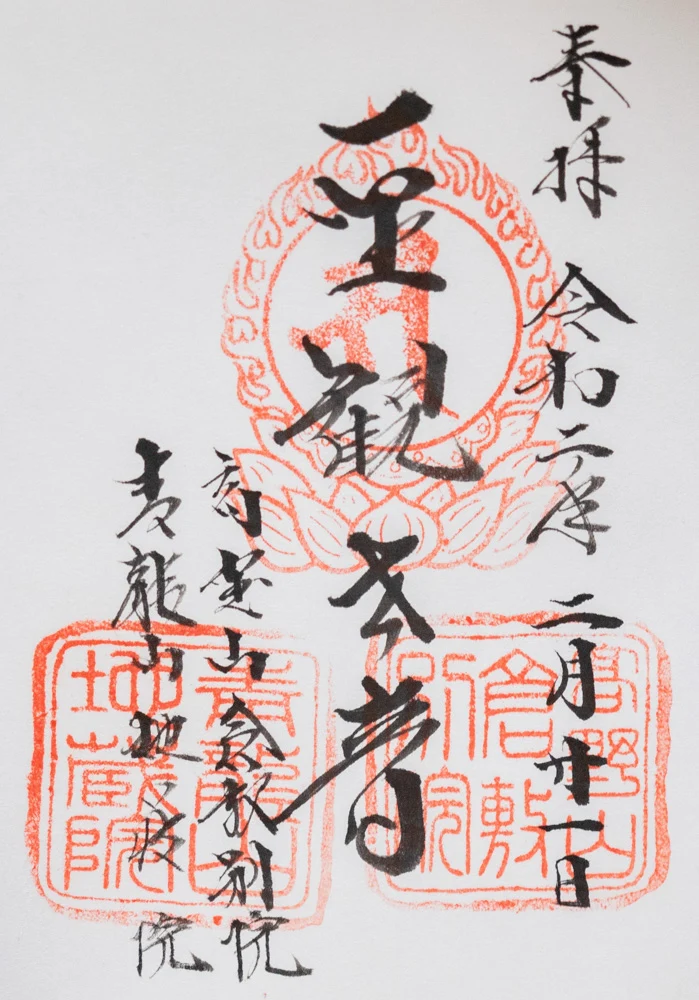

高野山倉敷別院 青龍山地蔵院の御朱印

地蔵院では、御朱印をいただけます。

▼以下が、地蔵院の御朱印です。

中央には本尊の「聖観世音」の名が、左下には「青龍山 地蔵院」と「高野山倉敷別院」の名が書かれてありました。

地蔵院で御朱印をいただくとき、納経料(のうきょうりょう)を納めましょう。

▼御朱印は、1階入ってすぐ左側の寺務(じむ)のかたに「御朱印をいただきたい」と伝えてください。

また、住職が不在だったり、法要や行事などがおこなわれたりしているときは、御朱印の対応ができないことがありますので、事前に確認してください。

高野山倉敷別院 青龍山地蔵院の法要など

地蔵院で一年間におこなわれるおもな法要は、以下のとおりです。

| 法要 | 日 | 時間 |

|---|---|---|

| 毘沙門天 護摩法要 (びしゃもんてん ごまほうよう) | 1月1日 | 午前6時〜午前6時30分ごろ |

| 毘沙門天 護摩法要 | 1月2日 | 午後7時〜午後7時30分ごろ |

| 毘沙門天 護摩法要、 大般若転読法要(だいはんにゃ てんどく ほうよう) | 1月3日 | 午後2時〜午後2時30分ごろ |

| 毘沙門天 護摩法要 | 2〜12月 各3日 | 午前6時〜午前6時30分ごろ |

| 本尊(観音)講 | 毎月17日 | 午後7時30分〜午後8時ごろ |

| 仏送り(盆法要) | 8月15日 | 午後6時〜午後8時 |

法要は、宗派を問いません。

どなたでもお参り可能です。

なお、正月・仏送り以外の日時は変更になることがあります。

お参りするときは、必ず事前に確認してください。

高野山倉敷別院 青龍山地蔵院の歴史

市街地にあり、近代的な建物の地蔵院ですが、実は古い歴史があります。

地蔵院がいつ創建したのかは、わかっていません。

また、最初から現在の場所にあったわけでないのです。

最初は、今の場所から約2.5キロメートル南にある笹沖地区の、足高山(あしたかやま)という山にありました。

現在、笹沖を通る国道2号線バイパスのすぐ南にそびえる山です。

この山の上に鎮座する、足高神社(あしたか じんじゃ)の神宮寺(じんぐうじ=神社を管理する寺)のひとつでした。

このころの寺の名は「青龍山 地蔵院 井上寺(いのうえじ)」。

安土桃山時代の天正13年(1585年)、日吉庄(ひよせしょう)村、現在の倉敷市日吉町(ひよせちょう)に移転します。

そして、江戸時代前期の貞享年間(1684年~1688年)に、倉敷村(現在の倉敷市中心部)へ移りました。

明治元年(1868年)12月、火災が発生して本堂が焼失し、無人の寺になってしまいます。

しかし、明治34年(1901年)に宝島寺(ほうとうじ、現在の倉敷市連島地区)から恵戒 大和尚(えかい だいわじょう)が新たな住職として寺に入り、明治42年(1909年)に本堂を再建。

さらに、現在の御国幼稚園を創立しました。

昭和26年(1951年)、高野山本山より高野山倉敷別院として特認別院に認可されます。

その後、都市開発整備で境内の一部を市に寄贈し、現在の建物を建てました。

ちなみに、足高神社は現在も足高山に鎮座しています。

おわりに

地蔵院は倉敷中央通り沿いという分かりやすい場所にあります。

街のなかにある寺らしく鉄筋コンクリートの近代的な造りですが、意外にも長い歴史がありました。

しかも、高野山の別院という寺。

地下にある観音堂は神秘的な雰囲気で、必見です。

また、天領(徳川幕府直轄領)だった倉敷中心部にあって、めずらしく岡山藩主からの信仰が厚かったという点もポイントです。

ぜひ、正月に初詣に行って、岡山藩主・池田継政の自作の仏像を見学してみてはいかがでしょうか。

高野山倉敷別院 青龍山 地蔵院のデータ

| 名称 | 高野山倉敷別院 青龍山 地蔵院 |

|---|---|

| 別名 | |

| 宗派 | 高野山真言宗 |

| 所在地 | 岡山県倉敷市阿知3丁目20−17 |

| 電話番号 | 086-425-0143 |

| 駐車場 | あり 2〜3台 |

| 御本尊 | ・正面堂:聖観世音菩薩( せいかんぜおんぼさつ、または しょうかんぜおんぼさつ、聖観音=せいかんのんぼさつ) ・右堂:毘沙門天(びしゃもんてん) ・左堂:地蔵尊(じぞうそん)と愛染明王(あいぜん みょうおう) |

| 御利益 | 現世利益 |

| 御朱印(納経料) | あり(300円) ※ 納経料は高野山真言宗備中支所規定 ※ 住職不在時は対応不可 |

| 拝観時間 | 日中のみ |

| 休観日 | 土・日・祝日の午後は拝観不可 |

| 拝観料 | なし(代わりに賽銭) |

| 拝観料・納経料の納め方 |

|

| トイレ | 洋式トイレ |