目次

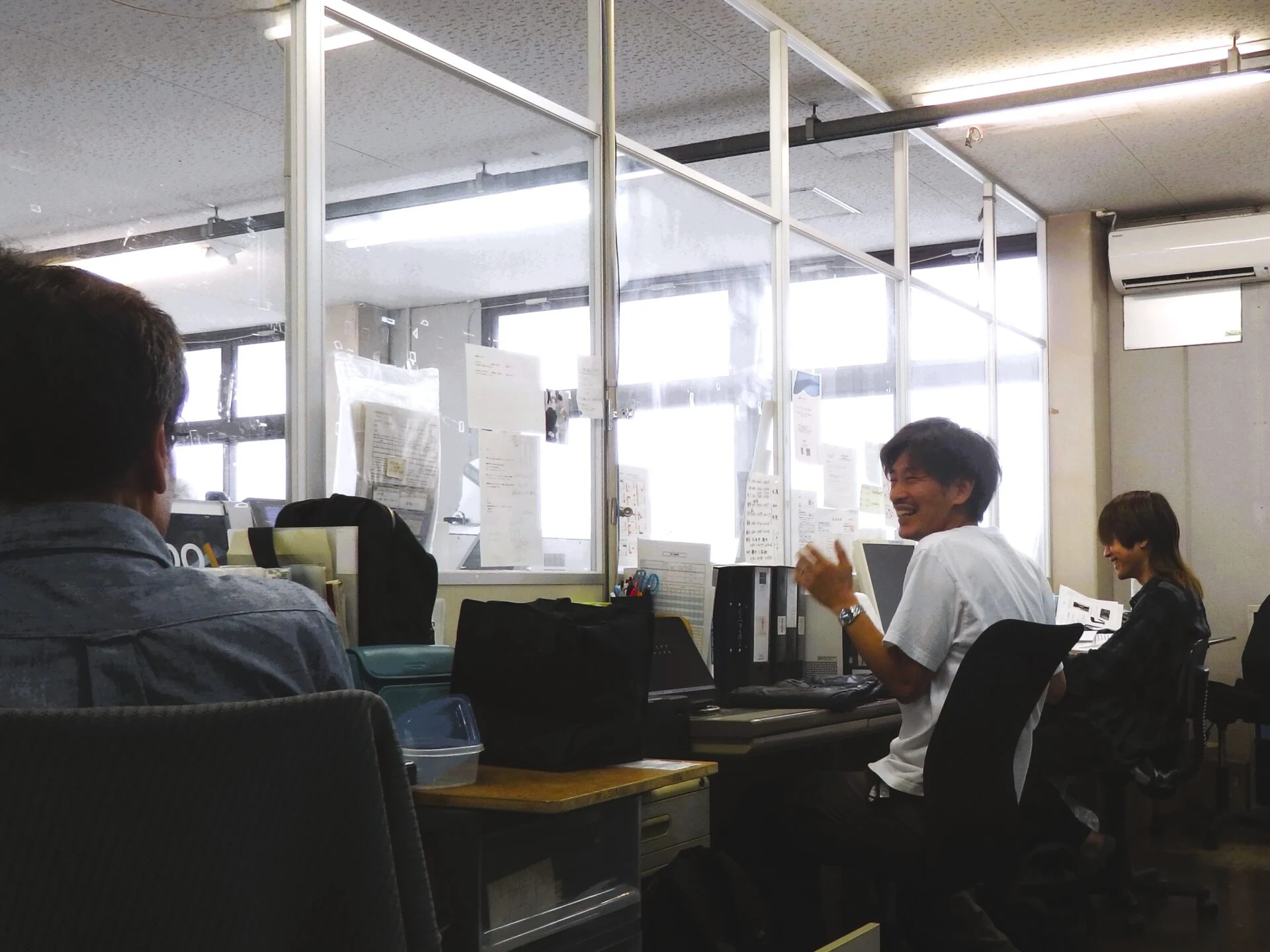

青木俊樹さんインタビュー

青木被服の専務、そして自社ブランドのデザイナーを務める青木俊樹(あおき としき)さん。2023年に40歳を迎え、デニムクリエーターとしての今後の動向がさらに注目されています。

近年はこれまでに自身が蓄積した知見を投入し、県内の企業とのコラボレーションに精力を傾けています。

青木さんへのインタビューを通じ、その前半生を振り返りつつ、新たな活動を動機づける想い、デニムの未来像などについて聞きました。

「〇〇デニム」は商品の本質ではない

ご自身でもプレスリリースを書かれているそうですが、「井原デニム」と声高にアピールせず、もっとも知られている地名の「岡山デニム」でも良い、というのはどのような理由からでしょうか?

青木(敬称略)

そうしたラベリングはあまり重要ではない副次的な情報だと認識していて、「これは井原デニムの白耳セルビッチで…」といったことには個人的に深くこだわっていません。

そうしたことはこだわり派のメーカーさんにお任せして、僕ら(青木被服)はどちらかというと、ブランド発信という自社の世界観のなかでものを作ってきました。

たとえば店舗でお客さんがデニム商品を試着されるとして、国内のかたなら岡山デニム、海外のかたならメイドインジャパンですというと、購買意欲が10%、20%と上乗せされることはあると思います。

しかし、それ以前の購買意欲を引き上げるのは、視覚的な色調や触れたときの生地感、そしてやはり商品独自のデザインで、それらが本質的な部分を決めるのではないでしょうか。

もちろん「井原デニム」という説明が必要な場面では、きちんとアナウンスしています。

商品を通じて持続可能な地元環境を伝える

井原の地域貢献にも、取り組まれていると聞きました。

青木

僕らがいちから手掛けて商標登録した「美星デニム」があります。

美星デニムは「星空を持ち歩く」をコンセプトに、美星の夜空を彩る流星群をハンドブリーチで表現したもので、その手法は「星染」と呼ばれる特別な染色技術なんです。

井原の自然環境がデニムにもたらす影響では、小田川の「軟水」という水質によって、均一に染まりやすく発色が美しく、そして経年変化の深みが出やすくなります。つまり、履けば履くほど味わいが増す、デニムの立体的な表情に関係しているんです。

また地元のデニムメーカーのクロキ(株式会社)さんは、染色で使用する小田川の水を循環システムで浄化する仕組みを構築されています。

これこそ一流のデニムの評価に恥じない、サステナブルな取り組みだと思います。

生地メーカーさんとの密なやり取りは、やはり重要なのでしょうか。

青木

商品にとって素材の存在感は重要で、オリジナルのデニムを開発すると頃から取りかかります。

あるストーリーを込めた生地ができれば、そこから発想が広がって、パーカーでもパンツでも同一ラインで展開していけるんです。

海外留学が開いたファッションへの道

青木さんのデニムへの俯瞰(ふかん)視点は、都心での就職や海外留学の経験と少なからず関係しているように感じました。青木さんのルーツについてお聞かせください。

青木

幼少期のころからずっとこの環境(縫製工場)に囲まれていましたが、その頃はものづくりへの興味はまだ不確かなもので、十代半ばになるとバンド活動で夢を描いていたこともあります。

大学に入ってオーストラリアのパースに語学留学した辺りで、目指す進路が少し具体性を帯びてきて、海外で音楽に携わる仕事をしたいと考えるようになりました。

当時、海外のミュージシャンのミュージックビデオを見るのがすごく好きだったので、音楽と密接な関係にあるファッションにも自然と興味が湧いてきました。

衝撃を受けたファッションショー

青木被服とも関係のある「TAKEO KIKUCHI」ブランドを展開する会社が、ファッション・ビジネスへの入り口ですよね。

青木

大学卒業後、ファッションブランド「TAKEO KIKUCHI(タケオ・キクチ)」を展開している、株式会社ワールドに就職しました。配属は生産管理で、おもな業務はコストや納期の計算です。

転機となったのは、2006年に菊池武夫先生のファッションショーを見たことでした。裏方として僕も一部に関わっていたこともあり、ランウェイの華やかさも相まって、大きな感動を覚えました。

そのショーで発表されたコレクションは、まさにロックが聞こえてくるような洋服ばかりで、パンキッシュな色合いを大胆に使って尖っていたんです。

クリエイティヴ・ディレクターを務めていた信國太志(のぶくに たいし)さんの手掛けた、攻撃的なファッションに心をつかまれましたね。

ロンドンで知った井原デニムの卓越した品質

海外留学のきっかけは、ファッションショーを見たこと?

青木

はい。

それ(ファッションショーの衝撃)がロンドン留学につながるわけですが、数字の並んだ書面と向き合う生産管理の仕事とは明らかに違う、デザインという創造的な仕事がすごく魅力的に映るようになりました。

そして意を決して、TAKEO KIKUCHIブランドのパタンナーさんに相談し、英国のファッション事情を把握すると同時に、クリエイティビティ(独創力)を磨くための手段を教えていただくようになります。

また僕のファッションの価値観を大きく変えた、信國太志さんの商談に同行し、素材選定の極意に触れる機会にも恵まれました。

90年代後半、信國さんはイギリスのセントラル・セントマーチン芸術大学の卒業制作を披露したショーで注目され、それを機に自身のブランドを始めたのちに、2004年からTAKEO KIKUCHIのクリエイティヴ・ディレクターを務めていたんです。

次第にセントマーチン芸術大学という存在が、未来への扉を開く目標となり、退職して留学を決意するきっかけとなりました。

ロンドンの大学で2年間ほど学びながら、同時にインターンシップにも参加していました。現地で驚いたのは、「オカヤマデニム」や「イバラデニム」という言葉が、プレミアムやラグジュアリーといった形容詞とともに頻繁に語られていたことです。

ホームタウン(井原)の名をロンドンで聞いたのは、遠く離れたヨーロッパの都市だからこその大きなサプライズでした。

異なるファクターを組み合わせるヒント

その後、ご自身のブランドを立ち上げますが、キッカケはあったのでしょうか。

青木

トップのブランドやそのデザイナーは、井原デニムのクオリティは世界基準において最高レベルと言ってくださっています。

そうしたことがあまりPRされていないと感じたことが、自分のブランドを立ち上げるきっかけにもなりました。

一方で当時のインターンシップ先、Snake & Dagger(スネーク・アンド・ダガー)というブランドで、自分のデザインがすでに採用されていたんです。

少数精鋭の前衛的なブランドで、そこでは常に実験的なことを面白がる空気がありました。

デニムは潜在的な表現力を具えている

「FAGASSENT」ブランドの特徴でもある、特殊な加工はどこから着想されるのでしょうか?

青木

まず「何らかの雰囲気に近づけたい」と考えるんです。

発注書にアパレルの素材らしからぬ鉱物や生物の鱗の写真を添付して、このイメージを表現してくださいといった指示をすることもあります。

逆に、これが間違いだということはあまりありません。サンプルを作ってみて、当初の意図とは違っても意外に面白いと感じた偶発的なアイデアは積極的に生かすようにしています。

だからあまりきっちり注文せず、クリエーションは基本的に柔軟性を持って向き合うスタンスです。そもそも加工やダメージを施しても、すべてがプリントしたように同じ表情にはならない――そこにこそデニムの価値があります。

その反面、商品のシルエットはかなりこだわります。

パンツなら「このあたりから細くなって、ふくらはぎから下はけっこう長めに」といった具合に、その寸法はミリ単位でデザインされているんです。

大胆さと細やかさを兼ね備えた姿勢ですが、何よりもデニムの声に耳を傾けるという青木さんの謙虚さが伝わってきますね。

コロナ禍を機に自社の方向性を見直す

近年、積極的に取り組まれている県内企業とのコラボレーションは、どのような意図を持って進められているのでしょうか。

青木

コロナ禍を機に、ファッション業界が変わっていった部分はあります。

それまでは自分のコレクションをパリで年4回、展示会で発表してましたけど、物理的にできなくなってしまいました。

もともとFAGASSENTは独自の世界観にこだわるブランドだったため、地域との接点を持つことは難しいと考えていた時期もありました。

しかしアパレルに限らず、もっと広くいろいろなかたに寄り添えるようなデニムのアイテムを作っていくのも面白いという発想に変わっていったんです。

ちょうどコロナ禍のさなかに倉敷に実店舗を出そうという話があって、地域に根差したプロダクトやアパレル製品で打って出ようと、あえて攻めに転じたわけです。

店舗ができると、地域とのご縁が増えていき、車づくりに参画させてもらったり、グランピング施設を手掛けさせてもらったりする機会をいただきました。

これらは「岡山デニム」の可能性を広げると考えています。

同時に、物価変動に影響されにくくするためには、やはり岡山デニムの価値をさらに高めていくことが欠かせません。

高付加価値のプレミアム商品として仕上げていけば、価格を高く設定しても納得していただけるでしょうし、その質の高さが実感されれば、自然と消費者の意識も向上していくはずです。

そして消費者の意識が高まることで、岡山デニムを手に取りやすい環境が広がり、「デニムはカジュアルで安価なもの」という根強い先入観からの脱却にもつながるのではないでしょうか。

おわりに

デニムの未来を見越した青木さんの視線は、先鋭的なデザインによる差別化から、日常や社会のなかでデニムが放つ存在感そのものへと移りつつあるように見えます。

現在は2本目となるデニムをテーマにした映画の撮影にも取り組んでおり、その表現活動の広がり自体が、素材の可能性を映し出しているようです。

岡山の風土に根差したデニムを、体感的な経験としてどのように結び直していくのか。その歩みが示すものに、今後も注目していこうと思いました。

青木被服株式会社のデータ

| 団体名 | 青木被服株式会社 |

|---|---|

| 業種 | デニム製品を主軸とするアパレル製造・販売 |

| 代表者名 | 代表取締役 青木茂 |

| 設立年 | 1961年 |

| 住所 | 岡山県井原市西江原町501 |

| 電話番号 | 0866-62-1105 |