倉敷美観地区に失われた活気を取り戻し、歴史・文化を残す

屏風を飾る風習は明治時代後期に途絶えましたが、現代に復活しました。

実は、岡荘一郎さんは屏風祭復活に尽力した人物です。

復活の経緯について、岡さんに話を聞きました。

屏風を飾る風習はいつごろ復活したのか。

岡

復活の遠因は、2001年に大原謙一郎(おおはら けんいちろう)さんが倉敷商工会議所の会頭に就任したことです。

かつて瀬戸大橋が開通した昭和末期〜平成初期(1980年代後半)のころは、倉敷美観地区は観光客が押し寄せ、大変なにぎわいでした。年間で約520〜540万人ほどの来訪者がいたそうです。

その後、バブル崩壊など社会状況の影響もあり、2001年当時は美観地区を訪れる人は瀬戸大橋開通時期の半分ほどで、年間約260万人になっていたのです。

大原さんは、歴史ある倉敷美観地区に再び活気を取り戻したいと思っていました。倉敷は工業・商業・農業など産業が多く盛んなので、観光業がなくても町は衰退しないでしょう。

しかし倉敷美観地区は重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)になっている、歴史や文化が残る町です。

大原さんは人の往来やにぎわいがなくなると、このような歴史遺産や文化も姿を消していくと危機感を覚えていました。ただし、お金をつぎ込んで集客施設をつくれば良いという時代ではありません。

ですから大原さんは、ハード面ではなくソフト面、つまり町ににぎわいを呼ぶような取組に力を入れる必要があると考えていました。

そこで商工会議所のメンバーのなかから、数人を大原さんがピックアップし、倉敷美観地区を盛り上げるにはどうするかというミーティングを毎月定期的に開催するようになったのです。その一人が私でした。

ほかのメンバーも美観地区の衰退に危機感があった?

岡

私ども地元の人間は、当時は美観地区のなかまで行くことはあまりありませんでした。車での移動がほとんどですから、近くまで行っても、通り過ぎていたのです。

だから大原さんに言われるまで、美観地区の現状を気にしていませんでした。

実際に行ってみると、本町通りや東町通りでは、一部を除いて営業している店自体が少なかったのです。

町家ですから、通り側は店舗で奥側は住居。店舗は閉めていて、ほかの人に貸出もしていない状態です。

奥の住居に人は住んでいても、高齢化が進んでいました。現状を知った私たちは、倉敷美観地区に対する危機感がわかってきたのです。

屏風祭を復活させるアイデアは、どのように生まれた?

岡

話し合いをしていくなかで出た、メンバーの一言がきっかけでした。

「勝山(現 真庭市)の町並み保存地区では、ひな祭りに各町家がひな人形を飾る『ひな巡り』というイベントをしている」というコメントです。

「とても活気があるので、倉敷でもやってみたらどうか」という提案でした。

それに対して、私はとっさに「勝山のひな巡りはすばらしいが、倉敷がやると二番煎じになるので、やらないほうが良いのでは」と意見を言いました。

すると「では、二番煎じではないものは、どのようなものがあるの」と言い換えされたのです。正直なところ、深く考えずに反射的に言っただけだったので、言い換えされてとてもあせりました。

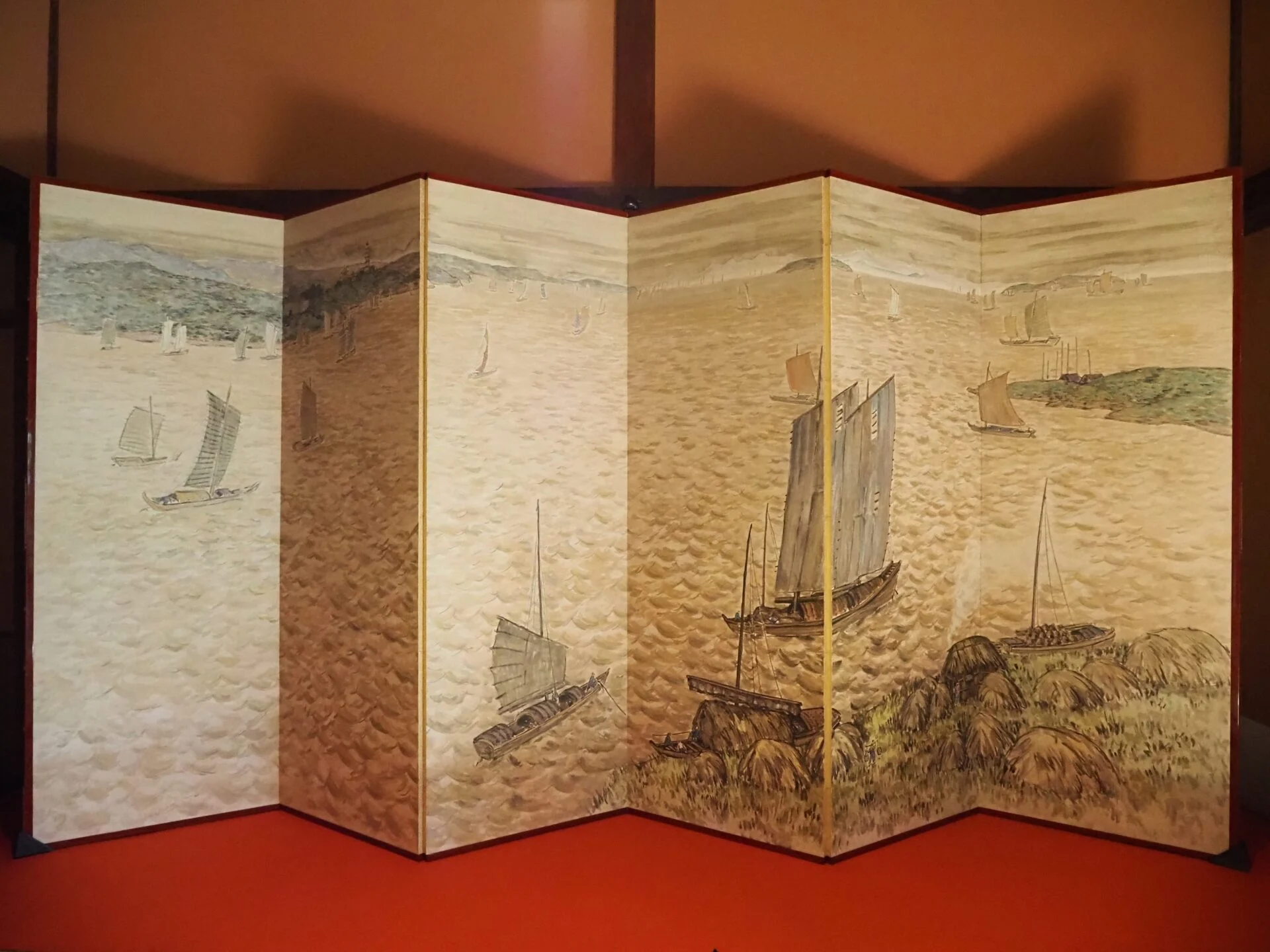

あせった次の瞬間、頭のなかにパッと思い浮かんだのが、ある本に書いてあった、江戸時代の屏風を飾る風習でした。

そして、私は「江戸時代、阿智神社の祭のときに町家では、屏風を飾って通行人に見せていた風習があったらしい」と話したのです。

しかし、屏風祭という風習について誰も知らなかったのです。

あとで探してみると、屏風祭について記述された本が、倉敷素隠居保存会の『すいんきょ』で、たしかに屏風祭の記載がありました。

すると大原さんをはじめ、メンバーはみんな「やってみよう!」となったのです。そして、大原さんは私を屏風祭を再現する担当者に指名しました。

ただ、思いつきで言ったようなものですから、屏風祭を復活できるかどうか自信がなかったのが正直なところです。

そもそも屏風は今も残っていた?

岡

屏風は残っていると想定していました。

屏風は、非常に大きなもの。蔵から出して処分しようにも、そもそも蔵から持ち出すこと自体が一苦労だからです。

美観地区に実家がある知人にお願いし、蔵に屏風があるか調べてもらったところ、立派な屏風が残されていました。

お母さんが「嫁に来て50年以上経つけど、屏風なんて一度も見たことがないから、うちにはないで」と言っていたのに、実際は屏風があったのです。

それで、ほかの家も同じように今も屏風はあると考えました。

屏風祭の復活に向けて、どのように準備を進めていった?

岡

屏風祭は、美観地区にお住まいのかたのご協力がないと実現できません。

一軒一軒足を運んで、事情を説明して協力の要請をしましたが、ほとんど理解は得られませんでした。先ほど話したとおり、高齢化が進んでいたからです。

「静かに暮らしたいので、人が増えないほうが良い」「人が増えると治安が悪くなる」「年なので負担になることはできない」「観光業がもうけるための協力はしたくない」などの理由で、軒並み断られました。

そこで町内会長のかたたちに集まってもらい、私は屏風祭に対する思いを伝えました。

「商業振興を目的として屏風祭を開催するのではなく、重伝建になっている倉敷の町を歴史や文化を後世に残すために開催したい。屏風祭を通じて、倉敷の町のすばらしさを多くの人に知ってもらいたいのです」

すると、町内会のかたたちは「そこまでの思いがあるなら、好きにしてください」という感じで、渋々賛成してくれたのです。

こうして町を挙げて準備を進め、2002年の阿智神社の秋季例大祭に屏風祭の復活が実現しました。

町内会のかたがたは当初かなり消極的な賛成でしたが、実際に屏風祭の準備が始まると、町内会の人たちが一番積極的でしたね。

これはうれしかったです。地元の人が自主的に楽しむことが、本来の形ですから。

復活した屏風祭の手応えは?

岡

復活した2002年の来訪者数は、約5.5万人。想定を超える人出で驚きました。また、屏風を飾って協力してくれた家は33軒です。

町の人たちも、開催前は人通りが増えると騒々しかったり、治安が悪くなったりする心配をしていましたが、実際やってみるととても楽しかったという感想を持っていましたね。

同級生がやってきて、久々に会えたという喜びの声もありました。

アンケートを取っていたのですが、開始当初は地元周辺の来訪者が多かったですね。広島方面からの来訪も多かったです。

また現在の屏風祭も、過去のものと同様に阿智神社は直接関与していません。

開催後に阿智神社のかたから「秋のお祭りが地域全体で盛り上がって、活気があって楽しい。神社と町とで相乗効果があって、非常に盛り上がったと思う」とお褒めの言葉をいただきました。

その後の状況は?

岡

2002年以降、コロナ禍での2年間の休止を除いて、ずっと阿智神社の秋季例大祭の時期に屏風祭を開催しています。

町の人たちは、その後は積極的に屏風祭に参加し、毎年の楽しみになったそうです。毎年、どのような趣向をこらすか考えることが楽しいようですね。

2024年の開催では、土・日曜日の2日間の開催で、来訪者は合計で約5万人。なお、土曜日は雨でした。屏風を飾ったのは、35軒です。