担当者へインタビュー

「倉敷児島塩結びプロジェクト」とは、どのような取り組みなのか。プロジェクトを推進する下津井電鉄の早田友幸(はやた ともゆき)さんと、児島商工会議所の小松原達矢(こまつばら たつや)さんに話を聞きました。

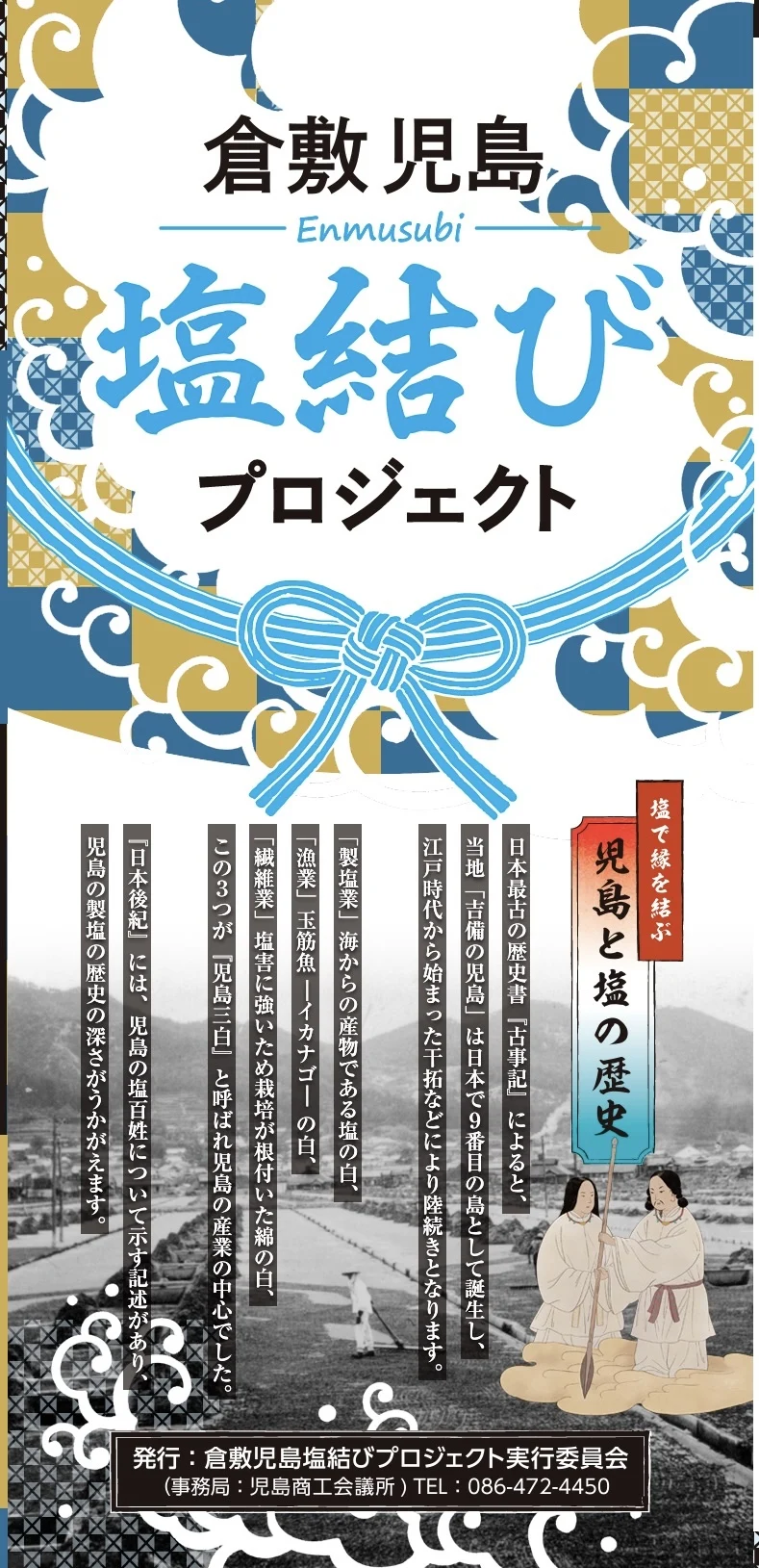

児島における製塩業の歴史と現状を踏まえ、なぜこのようなプロジェクトが発足したのか、その背景と目的を具体的に教えてください

小松原(敬称略)

きっかけは、倉敷市で唯一のサービスエリアである鴻ノ池SA(上り・下り)を、どのように盛り上げるかという話からでした。

鴻ノ池SAは下津井電鉄が運営しており、そこからこのプロジェクトが始まったと言えます。

早田(敬称略)

鴻ノ池SAは倉敷市で唯一のサービスエリアですが、近隣には与島PAや吉備SA、福山SAといった比較的知名度の高いエリアがあります。そうしたなかで、どのように差別化を図るかが課題となっていました。

サービスエリアは、その土地の玄関口としての役割も担っていると思います。児島にあるサービスエリアとして、何か児島ならではの魅力を発信できないかと考えたとき、かつて塩田で栄えた歴史に着目し、「塩」をテーマにすることにしました。

企画はいつ頃始まったのでしょうか

小松原

企画構想は、新型コロナウイルス感染症拡大対策で瀬戸中央自動車道の鴻ノ池SAに訪れることが少なくなったときに始まり、プロジェクト発足は2024年1月11日からです。

早田

永禄11年(1568年)1月11日に、武田信玄が上杉謙信から塩を受け取ったことに由来する「塩の日」に旧野﨑住宅で出陣式をおこないました。ですから、発足して1年とちょっとですね。(2025年3月時点)

プロジェクトの中心とも言える「塩田王 野﨑家の塩」について教えてください

早田

江戸時代、「野﨑武左衛門」が中心となり、児島の塩田が発展しました。その際、「日本の塩田王」と称されたことが、「塩田王 野﨑家の塩」という名前の由来となっています。

この塩には、大きく三つの特徴があります。

一つ目は、児島に本社を構えるナイカイ塩業の協力のもと、岡山の海水のみを使用して製塩していることです。

二つ目は、製塩の過程で失われるミネラル成分(にがり)を再度加えることで、通常の食卓塩よりもミネラルを豊富に含んだ塩になっています。

三つ目は、プロジェクト名にも込められている「良い縁(塩)」を願い、塩竈神社で祈念してから出荷していることです。

「塩田王 野﨑家の塩」は具体的にはどのように活用されているのでしょうか?

小松原

「塩」を活用し、地元の和菓子店や洋菓子店と協力して、オリジナル商品の開発を進めています。さらに、グルメ系の商品だけでなく、Gパンだの「目まくら」や、ジーンズ地を使用した「縁(塩)結びお守り」などもラインナップに加わっています。

また、今後は「野﨑家の塩」を使ったスイーツの開発にも取り組んでいく予定です。

さらに、地元の飲食店でも使用してもらいながら、せっかくの「塩」を生かした新たなグルメとして「児島塩ラーメン」も企画しました。

早田

商品の開発には、下津井電鉄として深く関わっており、認知度を高めるためには店頭に商品を並べてもらうことが重要です。そのため、児島商工会議所との連携も欠かせません。

地元の店舗や宿泊施設のお土産店にもご協力いただいており、これまで一度も断られたことがありません。さらに積極的に販売してくださっていることから「地元愛の強さ」を感じ、とてもうれしく思っています。

さらに、塩の製造ではナイカイ塩業と連携し、下津井電鉄・児島商工会議所・ナイカイ塩業の3者が協力しながら、バランスを取りつつプロジェクトを進めています。

小松原

また、児島がかつて「塩のまち」として栄えていたことを知らない若い世代も多いため、地元の歴史を知ってもらいたいという思いから、さまざまなイベントも企画しています。

最後に読者へメッセージをお願いします

早田

やはり、まずは地元のかたがたにこそ「塩田王 野﨑家の塩」を使っていただきたいですね。児島発の特産品として、倉敷を代表するお土産というだけでなく、塩は日常生活に欠かせないものです。ぜひ実際に使用したり、味わったりすることで、その良さを実感していただければうれしいです。

小松原

子どもたちは塩の歴史を知らないことが多いと思うので、このプロジェクトを通じて児島の塩の歴史を学び、未来へと受け継いでもらいたいですね。

おわりに

世界各地には、塩にまつわる歴史が数多く存在します。

サラリーマンの「サラリー(salary)」の語源も、ラテン語の「サラリウム(salarium)」に由来し、かつて塩が貴重な財産として扱われ、労働の対価として支給されていたことに関連しています。それほど、塩は人間にとって欠かせないものです。

かつての瀬戸内に「塩田王」がいた児島。この地の歴史を単なる過去の遺産としてとどめるのではなく、新たな形で地域の誇りとしてよみがえらせることで、児島の魅力を未来へと発信し続けられます。

塩を通じて、児島の過去と未来、企業、そして人々を新たな縁(塩)で紡いでいく「倉敷児島塩結びプロジェクト」。今後の展開にも期待です。