水島地区には、板敷水門(いたじきすいもん)という江戸時代の終わりごろに築かれた水門があります。

現在の倉敷市の大半は江戸時代以降の干拓(かんたく)・新田開発によるもので、干拓は倉敷市の歴史を語るうえで切っても切り離せない存在です。このため、板敷水門は1995年(平成7年)に倉敷市指定文化財(史跡)となり、その後、日本遺産の構成文化財にも指定されました。

時代を越えて水島に残る板敷水門を通じて、倉敷の新田開発や干拓の歴史をひもといていきます。

板敷水門の内部は立ち入り禁止です。

今回は倉敷市に立ち入り・撮影許可を得て撮影しています。

記載されている内容は、2025年9月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

板敷水門について

板敷水門は、1845年(弘化2年)から1852年(嘉永5年)にかけて干拓された福田新田から、余水・悪水を排出するために築かれた三つの水門のうちの一つです。

余水

水田などに引き入れる水のこと。

悪水

水田などにたまった水を排出するために流す水のこと。

水門の幅は10m、深さは6mで、石垣には花崗岩が使われています。

「福田町誌」によると、福田新田の開拓は1835年(天保6年)に児島郡の大庄屋8人から進言されましたが、多額の費用を必要とするため施工者がなかなか見つからなかったそうです。

周辺の村からの反対もありましたが、進言から10年が経った1845年(弘化2年)に、児島郡柳井田村の庄屋汲五平(きゅうごへい)が池田藩から許しを得て新田の開拓を始めました。

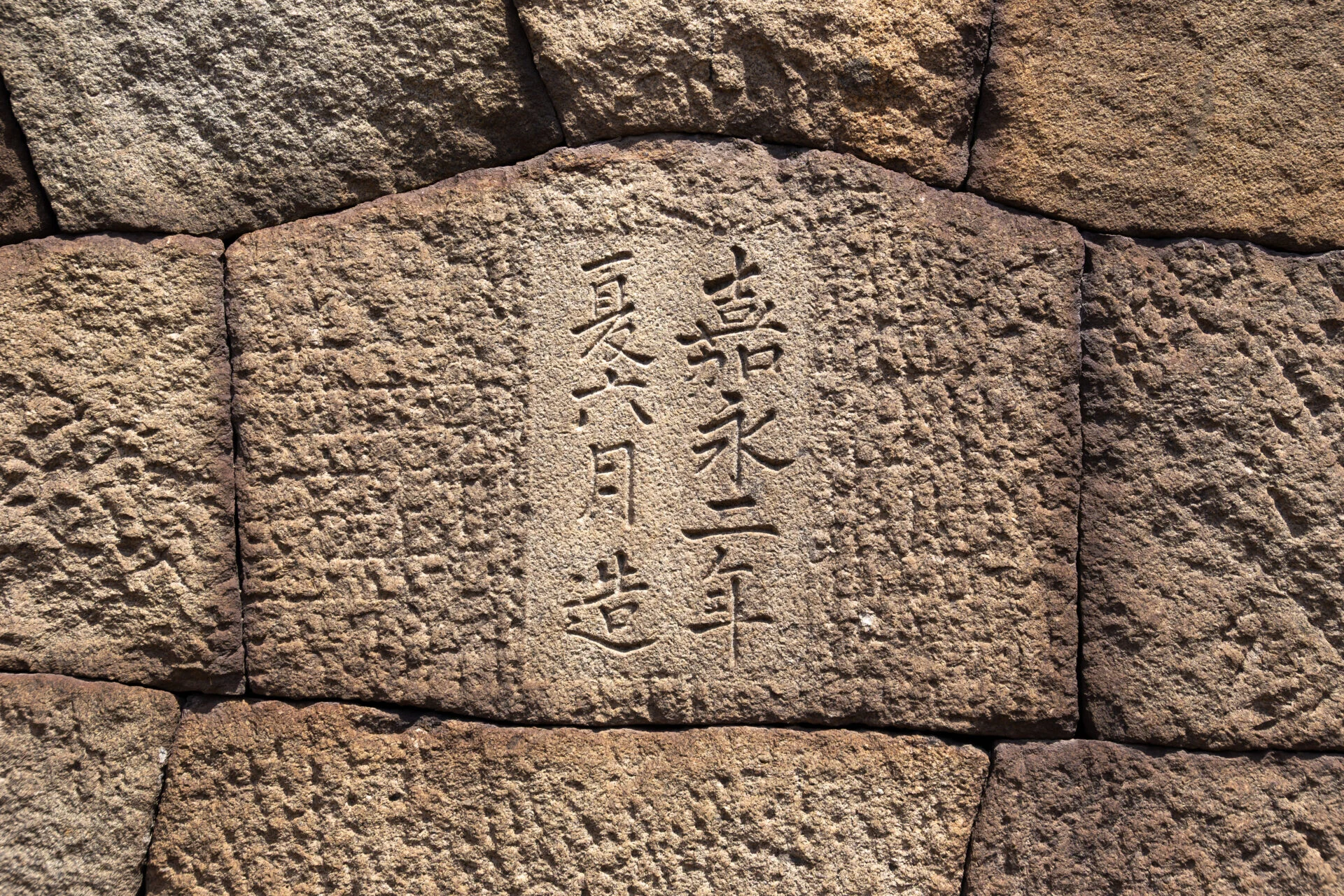

その後、施工者が汲五平から「塩田王」と呼ばれた野﨑武左衛門(のざき ぶざえもん)へと変わり、1849年(嘉永2年)の夏に板敷水門が完成しました。

水門の石垣には「嘉永二年 夏六月造」と彫りこまれた石があり、このことからも築造年がわかります。

江戸時代の公共事業は、江戸幕府や藩が村の大庄屋などの裕福な人へ命じておこなわせていました。

福田新田の干拓も、柳井田村の庄屋汲五平が施工者として始まりましたが、汲五平の資金が尽きたことで施工者が野﨑武左衛門へ変わりました。野﨑武左衛門は塩田・新田など一連の開発をおこなった褒美(ほうび)として、苗字帯刀を許されたそうです。

堤防や水門の築造にまつわるエピソードからも、江戸時代の社会が現代とは異なっていたことがわかります。

板敷水門と干拓

現在の倉敷市の大半は、江戸時代の新田開発・干拓によってできています。

堤防や水門を築き、海と陸地を仕切って干上がらせることで土地を広げていくのが干拓です。

干拓によってできた土地を田にしていくことで、米作りができる土地を増やしていきました。これが新田開発です。また、干拓地は海を干上がらせて土地を広げるため、塩分を多く含んでいます。

米作りができるようになるまでは、塩分に強い綿やイ草が栽培され、それらを通じて倉敷の町は発展していきました。

江戸時代の干拓をおこなっている間は、美観地区付近にも水門が複数あったそうですが、干拓が終わると、堤防や水門はその役目を終えて取り壊されます。

しかし板敷水門は、江戸時代の終わりごろに築かれ、干拓が終わった後も堤防としての役割を担っていました。

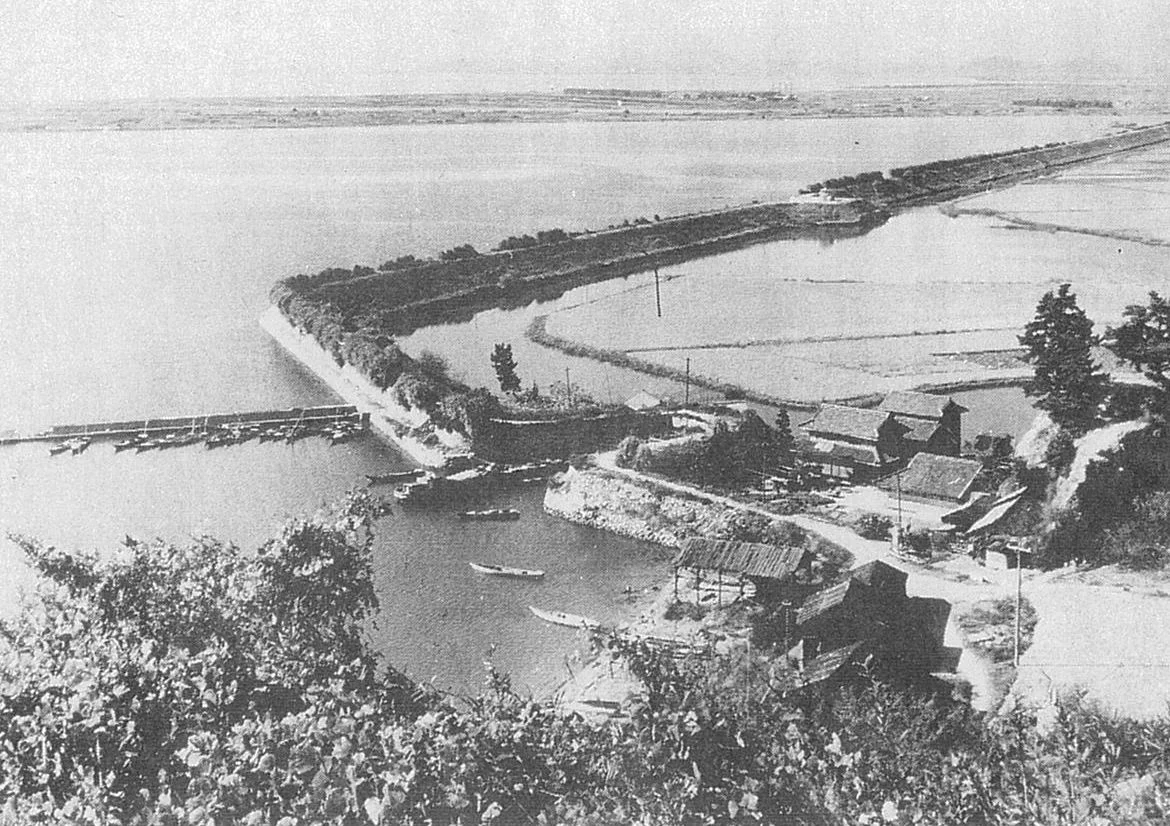

緑色のフェンスで囲われているのが板敷水門で、左奥に伸びている道路がかつて堤防だったところです。

また、板敷水門周辺の土地は倉敷市が所有しており、水島の海が埋め立てられ、工場が建設される際にも、人の手が加えられることはありませんでした。このため、現在まで取り壊されることなく残っています。

干拓と埋立の違い

水島地区の土地は、干拓と埋立によってできています。

干拓と埋立の違いについても教えてもらいました。

まず、干拓は基本的に新田開発を目的におこなわれます。

このため、福田新田の開発にともなってできた土地や用水路、築かれた堤防と水門が記された「福田新田新田堤、水門、用水路普請出来形図」という地図も残されています。

板敷水門は、新田開発を目的として、干拓をおこなうために築かれました。

一方、水島コンビナートの土地は戦後の高度経済成長期に、埋立によって作られています。

干拓は、堤防や水門を築いて海と陸地を仕切って干上がらせることで土地を広げていくのに対し、埋立は海底に浚渫(しゅんせつ)土砂などを積み上げて新たに陸地を造成することをいいます。

浚渫土砂

港や川、運河の底からすくってきた土砂のこと。

同じ水島地区でも、福田新田と水島コンビナートでは、陸地ができた目的や手法が異なります。

板敷水門は、水島地区における「干拓地と埋立地の境目」ともいえます。

おわりに

日本遺産ストーリー「一輪の綿花から始まる倉敷物語」の構成文化財に、水島地区で唯一指定されている板敷水門。

使われなくなった水門は取り壊されることが多いなか、板敷水門は築かれた当時の姿と干拓の歴史を現代に伝える貴重な存在です。

地域の歴史をひもとく際には、建物や文化に注目が集まりがちですが、発展のためには土地の整備やインフラの存在も欠かせません。

板敷水門は、そのことを伝えてくれる構成文化財なのです。