目次

川辺復興プロジェクトあるく代表 槙原聡美さんインタビュー

平成30年7月豪雨の被災後からすぐに炊き出しを始めて、地域住民の集まる場づくりを続けている槙原聡美(まきはら さとみ)さんへインタビューしました。

川辺復興プロジェクトあるくの軌跡

川辺復興プロジェクトあるくが生まれた経緯を教えてください。

槙原(敬称略)

平成30年7月豪雨により、私が住む真備町川辺地区はほぼすべての家が浸水し、小学校や公民館の分館も被災しました。

公的支援が届きにくいなかで、住民の多くは「他の土地では暮らせない」「戻るしかない」と思いながらも、「誰も戻ってこないのでは」と不安を抱えていました。

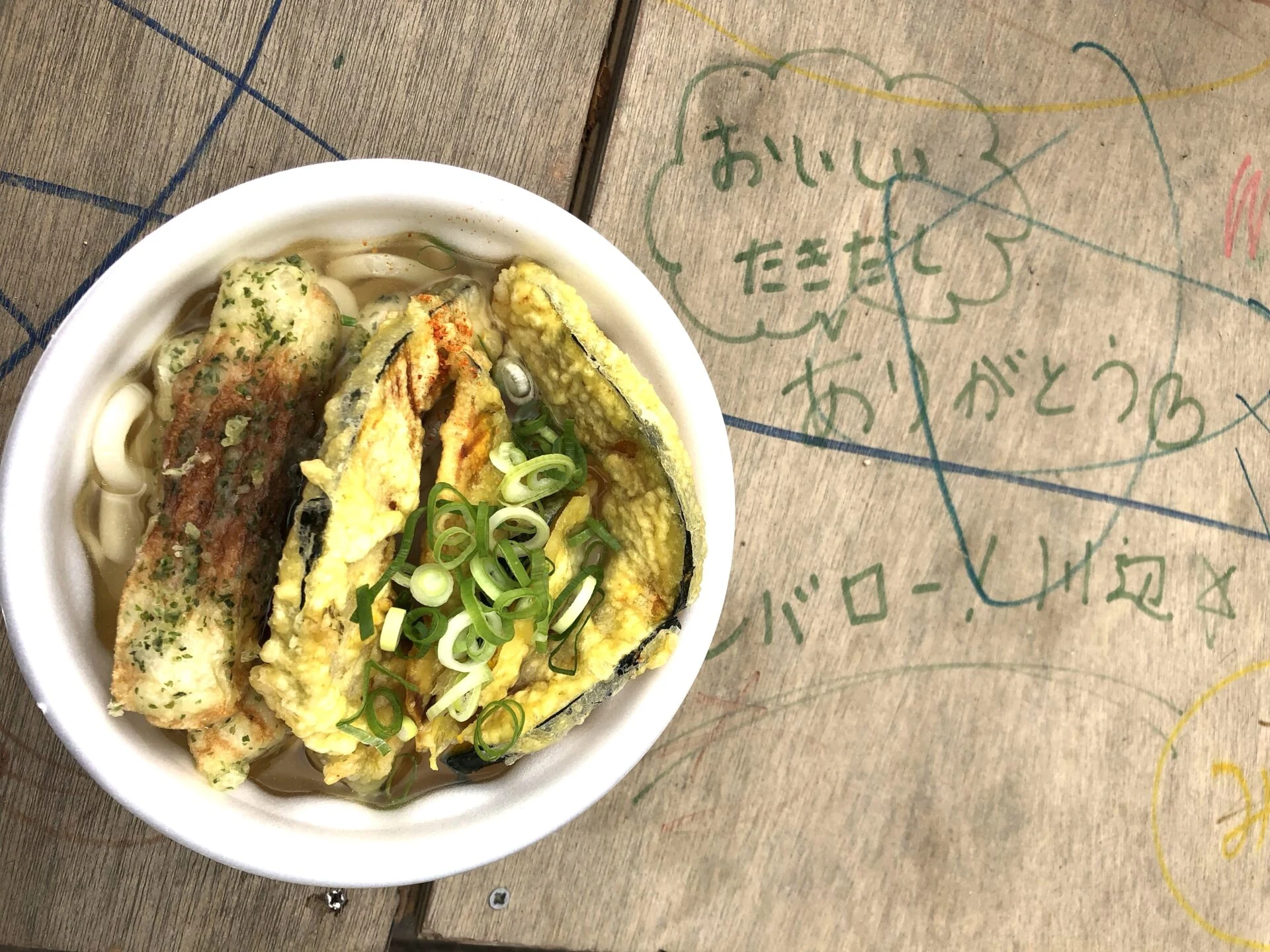

そうした声を受けて私は「人が集まれる場所が必要だ」と感じ、ボランティアの協力を得て8月末から川辺小学校で炊き出しを開始します。

仮設住宅に移ったかたが多く、川辺にはほとんど人がいない状態でしたが、炊き出しを開始して3日目には約300人が集まり、食事や会話を楽しむ姿から「やはりこうした場が必要なのだ」と実感しました。

とはいえ炊き出しを長く続けることは難しく、自立的な場の必要性を感じて「川辺復興プロジェクトあるく」を立ち上げました。当初のメンバーは炊き出しの調整を一人でおこなっていた私に「手伝おうか」と声をかけてくれたかたがたです。

最初に取り組んだことを教えてください。

槙原

2018年当時、私は真備に住んで10年目でした。

最初におこなったのはLINEグループ「川辺地区みんなの会」の立ち上げです。友人から「物資を送りたい」という連絡を受け、私は避難先で不自由なく暮らしていたこともあり、「本当に必要な人に届く仕組みが必要だ」と感じたのです。

以前PTA会長を務めていた経験を生かし、保護者をLINEに招いて「今、何が必要か」を共有し始めました。その日のうちに100人が参加し、最終的には600人にまで広がりました。

私はもともと川辺地区まちづくり推進協議会に関わっていたため、地域活動に抵抗はありませんでした。

顔と名前を知ってもらっていたことも活動の支えとなり、地域再生へ踏み出す力になったと感じています。

SNSの活用も有効でした。SOSの発信やメディア対応など、情報発信の面で動けたことは私にとって大きな手応えでした。

「できる人ができることを、できるだけやる」というボランティアの原則を、地域のかたに理解いただき、支えてもらえたのもありがたかったです。

活動はどのように進めているのでしょうか?

槙原

私たちは月に1度、2〜3時間のミーティングを開いています。「復興」と団体名にありますが、「復興とはいつまでか」「本当に必要とされているのか」といったことを常に話し合いながら活動しています。

防災おやこ手帳やジュニア防災リーダー養成講座など、私が発案した企画をメンバーが背中を押してくれて進められました。

中学校の先生から「今の子どもたちは自分の興味のある情報しか入ってこない時代です」と聞いたことがあります。

SNSなどの影響で「知りたくないことを知らずに済む」状況が生まれており、だからこそ防災教育や備えについての発信がますます重要になると感じています。

集まる場がある安心感

集まれる場所づくりを大切にしているとうかがいました。

槙原

集まれる場として印象に残っているのが「小物づくりの会」です。手芸が得意なメンバーが季節に合わせたキットを用意し、参加者はものづくりとおしゃべりを楽しんでいます。

実はこの会は最初の2年間参加者がまったくいませんでした。

それでも私たちは準備を続け、しだいに参加者が増えていきました。今では年末にみんなでお弁当を囲む忘年会を開いたり、「今日はつくらず食べる日」として和やかに過ごしたり、自由で温かな場になっています。

小物づくりの会に初めて参加した年配の女性が、「ここがあって本当に良かった」と涙ながらに話してくださり、活動が参加者の生きがいにつながっていることを改めて実感しました。

災害当時の話を少しずつ語ってくれるかたも現れ、信頼関係が育まれたからこそ心のケアが自然に進んだと感じています。

ほかにもコロナ禍のとき、地域のかたから「事務所の電気が消えていると寂しい」と言われたことがあります。その声に応え、メンバーが当番制で事務所の電気をつけて、「よかったら遊びに来てくださいね」と声をかけ、事務所の外でお茶を飲むことがありました。

電気がついている、人がいる。それだけで安心感が生まれるという事実に、私自身も驚きと喜びを覚えました。

活動されるなかでうれしかったことはありますか?

槙原

もっともうれしかったのは、サロンに来てくださるかたが「私は川辺の住民で良かった」と話してくださったことです。災害直後から「戻ってきて良かったと思える川辺にしたい」というのが私の目標で、その気持ちは今も変わっていません。

住民のなかには、望んで戻ってきたわけではなかったり、今も大雨のたびに不安になったりするかたもいらっしゃいます。それでも「ここで良かった」と言っていただけることが、何よりの励みです。

これからも歩み続けるために

活動を続けるなかで課題はありますか?

槙原

災害を経験していない住民と、どうつながりを築いていくかが今後の課題です。

川辺地区に住む世帯数は災害前の水準を超えましたが空き地や防草シートの残る場所もあり、元の住民がすべて戻ったわけではありません。一方で新たに移り住む人も増えてきました。

この地域で起きた災害を「自分ごと」として捉え、ともに暮らしていくために、同じ気持ちでどうつながっていくかが大切です。

その橋渡し役として、あるくの活動が役立てばと思っています。

資金面の課題も続いています。助成金は公益性を求められ、「川辺地区だけでは範囲が狭い」と断られることも。絵本や資料の増刷にも工夫が必要です。

正直なところ事務所の維持にも費用はかかります。

「建物を手放して活動に集中する」という案も出ましたが、コロナ禍で明かりのついた場所があることが大きな安心につながった経験から、できる限り維持していきたいと思っています。

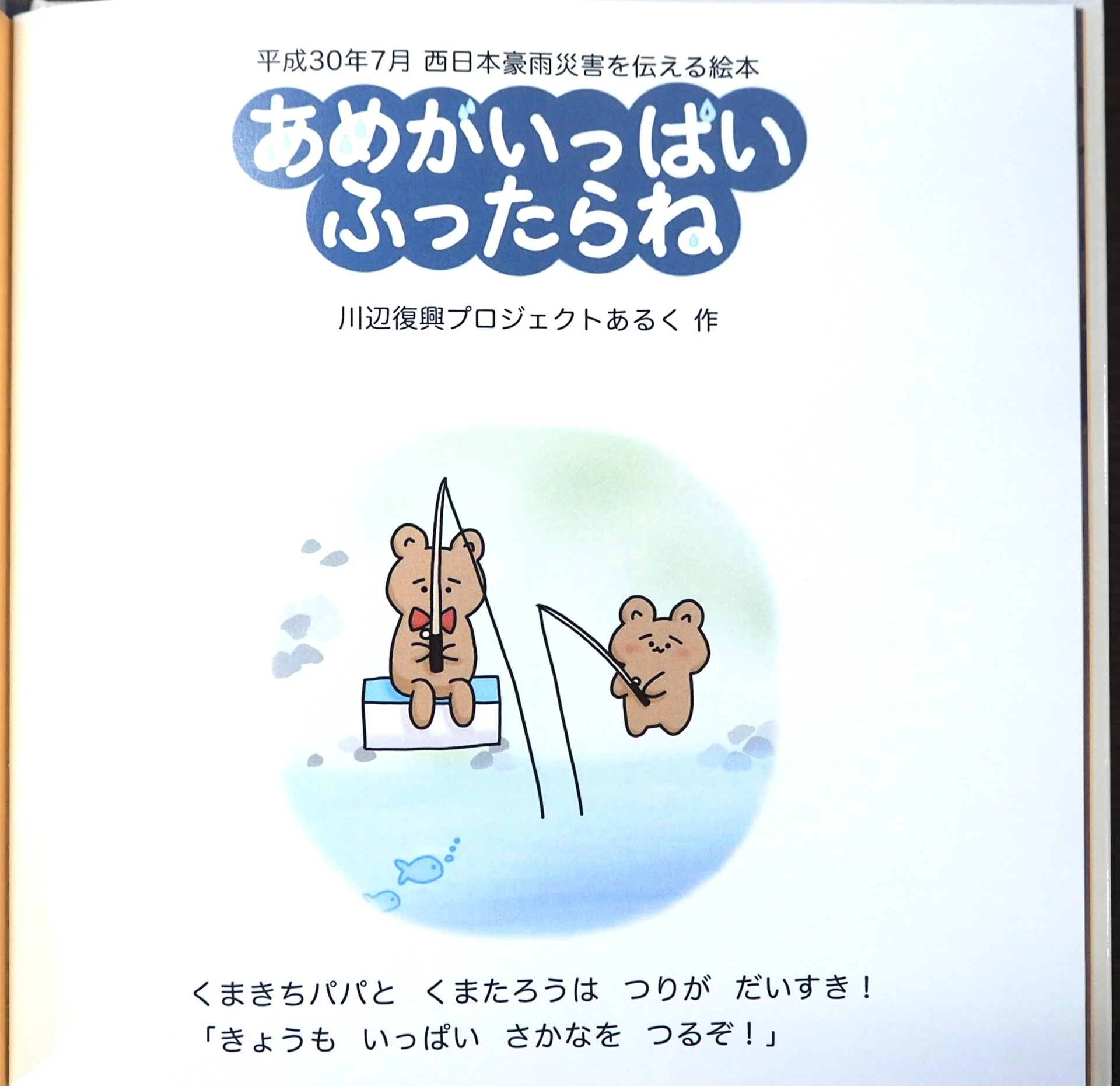

毎年いろいろな企画をされていますが、今年は絵本をつくったそうですね。

槙原

絵本をつくろうと思ったのは、「防災を伝えるには、どれだけリアルに想像できるかがポイントだ」と実感したからです。

私は勤務していた保育園で避難訓練に関わっていて「避難したら、自宅に戻ったらダメ」と伝えていました。しかし、実は私自身が、災害時には二度自宅へ戻ってしまいました。

「自分は大丈夫」という正常性バイアスに陥っていたのです。

災害時に自分がどう行動するか、なぜ戻ってはいけないのか、その意味を子どもたちに伝えたいという思いから、真備町の実体験を元に、ほぼノンフィクションとして絵本を制作しました。

より多くのかたに読んでいただきたく、現在おこなっているクラウドファンディングでも返礼品としてお渡ししています。

手にとったかたの学びが深まり、心に届くものであればうれしいです。

これからの展望を教えてください。

槙原

展望といえるほど大きなことではありませんが、これからも「あるく」の活動に関わってくださる皆さんの思いを少しでも形にできる場でありたいと願っています。

やるべきことはきっと参加される皆さんのなかにあって、それを実現できる環境をつくるのが私の役目だと思っています。

あるくのメンバーにとっても活動は生きがいであり、遊びに来てくださるかたが「続けてほしい」と言ってくださる限り、私たちは活動を続けていきたいです。

小物づくりの会のように「数年経ってようやく当時の話ができた」という声を聞くと、やはり集まる場が必要だと感じます。

このため、避難所のことや防災のこと、日々の会話のなかから自然と生まれる話題をきっかけに、小さな集まりや勉強会を開いています。その積み重ねが新たな活動へとつながっていくのだと信じて「とりあえず10年を目指そう」と、みんなで前向きに続けています。

「川辺復興プロジェクトあるく」の活動がモデルとなり、他の地域にも波及していくことを信じ、今後も工夫を重ねながら続けていきたいと考えています。

おわりに

川辺復興プロジェクトあるくは、豪雨災害直後から住民の集まる場をつくってきました。

炊き出しやLINEグループから始まった活動も、平成30年7月豪雨から7年を経てサロンや防災教室へ形を変えながら今も続いています。

槙原さんは、災害の経験を経て、これからどうするかを考えることが大切だと語ります。

筆者も取材を通じて、2018年当時に起きたことを忘れず、災害が起きたときにどうするか、地域とのつながりをいかに築いておくかを改めて考える機会となりました。

川辺復興プロジェクトあるくでは、2025年7月13日までクラウドファンディングを実施しています。

豪雨災害の経験から学んだことを未来につなげたい、その想いが一人でも多くのかたに伝わればと思います。

川辺復興プロジェクトあるくのデータ

| 団体名 | 川辺復興プロジェクトあるく |

|---|---|

| 業種 | |

| 代表者名 | 槙原聡美 |

| 設立年 | 2018年10月 |

| 住所 | 岡山県倉敷市真備町川辺123-1 メルベーユ103号室 |

| 電話番号 | 080-5752-0111 |

| ホームページ | 川辺復興プロジェクトあるく |