倉敷美観地区は、昔ながらの町並みが残る「重要伝統的建造物群保存地区」(以下、「伝建地区」と記載)。

そのなかでも、人々の生活が今もなお続いていることが、倉敷美観地区の特徴のひとつです。

この町に暮らし、町並み保存の取り組みに積極的に携わる大賀紀美子(おおが きみこ)さんが、歴史的環境の保全に尽力した人に贈られる峯山冨美賞(みねやまふみしょう)を2024年に受賞しました。

これまでの大賀さんの活動や、これからの倉敷美観地区へ期待する想いに迫ります。

記載されている内容は、2025年5月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

大賀紀美子さんと倉敷美観地区

岡山市で生まれ育った大賀さんは、結婚を機に倉敷へ移住。

1967年に日本郷土玩具館を開館するにあたり、義父であり初代館長の大賀政章(おおが まさのり)さんとともに奔走しました。

郷土玩具の世界にのめり込むきっかけは、倉敷民藝館の初代館長を務めた外村吉之介(とのむら きちのすけ)さんです。

それぞれの土地の生活に密着して、子供の遊びや親の祈りの中から生まれた郷土玩具は大賀さんの心をとらえて、本当にいとおしいものになったのだそうです。

「日本郷土玩具館の開館は、私が町づくりへ携わる大きなきっかけとなりました」と語る大賀さんは、その後「倉敷市伝建地区をまもり育てる会」の運営に関わるなど、倉敷美観地区の町並み保存に長年携わっています。

日本郷土玩具館の運営

日本郷土玩具館は、倉敷美観地区で昔から使われてきた米蔵を活用したミュージアムです。

同じ通りにある倉敷民藝館の初代館長を務めた外村吉之介さんから、「郷土玩具の展示館をしては」と助言を受けて設立されました。

郷土玩具は元々、親が子どものために作ったり、農閑期に作って神社仏閣の門前町で売ったりするものでした。それが大正時代になると、文化人が興味を持ち収集され始めます。

そのような時代を経て1960年代には、子どもが郷土玩具に興味を持たない時代になりました。玩具館として郷土玩具を展示することで、「懐かしい」と楽しむ人が多かったそうです。

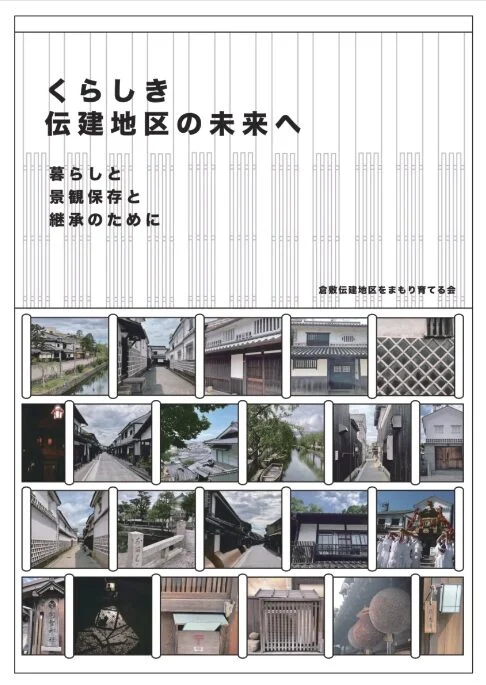

倉敷美観地区が伝統的建築群保存地区へ

その後、1978年に倉敷美観地区が伝建地区となりました。

伝建地区とは、城下町、宿場町、門前町など、町一帯として歴史ある町並みが残る環境を保全することを目的に、文化庁が選定した地区。倉敷では、土蔵造りの蔵や商家、町家が連なる町並みが残っており、江戸時代に物資の集積地として栄えた面影が感じ取れることから、保全の対象とされています。

倉敷の町並みに大きな関心をもっていた大原總一郎(おおはら そういちろう)が、戦後すぐに外村を倉敷に招き、町内の人々が保存し続けた町並みが、高く評価された証です。

大賀さんをはじめ、市民が二人の熱い思いに共鳴し、ともに町を作り続けたからこそ実現したできごとです。

倉敷市伝建地区をまもり育てる会を運営

2006年に地域全体の課題解決を進めるために設立された、倉敷市伝建地区をまもり育てる会(以下「まもり育てる会」と記載)の運営にも携わり、2010年からは会長も経験しました。

まもり育てる会は、伝建地区として選定されている鶴形山の南側周辺の倉敷川湖畔にある八つの町内会により構成される団体です。先人たちから受け継いだ歴史ある町並みを守り、継承することを目的としています。

伝建地区内に居住する約270世帯の全員、そして伝建地区内で商業活動をおこなうすべての事業者が、倉敷伝建地区まもり育てる会の会員。2006年に、伝建地区のあり方について住民や事業者の意見を取りまとめる団体として発足しました。

まもり育てる会は、ただ町並みを保存しているだけではありません。

これからも町を活用していくために会員同士が意見を交換し、時には行政とも相談しながらより良い町づくりを目指して活動しています。

住宅地と観光地、二つの側面をもつ倉敷美観地区の町並み保存を続けて、60年以上が経ちました。

大賀紀美子さんと峯山冨美賞

日本郷土玩具館およびまもり育てる会での活躍をとおして、長年にわたって伝統的な町並みの保全に貢献した大賀さんに、2024年10月峯山冨美賞が贈られました。

峯山冨美賞は、北海道・小樽運河周辺の歴史的環境の保存活動を主導した主婦、峯山冨美(1914~2010)の功績を顕彰して、2016年に全国町並み保存連盟が創設した賞です。

賞は、大賀紀美子さんを含めこれまでに景観保存やまちづくりを提案する市民11人が受賞しています。

峯山冨美賞を受賞した大賀紀美子さん インタビュー

峯山冨美賞を受賞した大賀さんに、受賞した今の思いとこれからの倉敷美観地区に期待することをインタビューしました。

町並み保全に携わるきっかけは、日本郷土玩具館の開館

峯山冨美賞を受賞した、今の気持ちを教えてください

大賀(敬称略)

受賞の連絡をいただいたころは、まもり育てる会の会長を退任して、ほっとしたタイミングでした。そのため、最初は「なんで私に?」と大変驚きました。

しかし、時間が経つにつれて、倉敷美観地区を愛して守り続けてきた、その時代ごとの先輩がたの思いも含めての受賞なのだと理解し、身に余る素敵な賞をいただいたのだと実感しております。本当にありがたいです。

受賞を受けて、「備中町並みネットワーク」でともに町並みに携わっているかたがたからお祝いの言葉をいただき、大変うれしく思います。

連絡を受けた当時は驚きでいっぱいでしたが、数か月が経った今はこの賞をいただいたからには健康の許すかぎりこの町の役に立ちたい気持ちでいっぱいです。

倉敷美観地区の町並み保全に携わるようになったきっかけを教えてください

大賀

私たちが日本郷土玩具館を開館する前から、倉敷美観地区には米蔵を活用した倉敷民藝館や倉敷考古館がありました。

大賀家にも代々伝わった米蔵が数棟あったので、倉敷民藝館の初代館長でもある外村先生に相談したところ、郷土玩具の展示館の開館を提案していただいたんです。

日本郷土玩具館の開館は、私が町づくりへ携わる大きなきっかけでした。

というのも、玩具って生活のなかで活用されてきたものなんですよ。

家事をする母を待つ間に、父が仕事の廃材などで作ったお人形で遊ぶ子どもたち……。

このような生活文化のぬくもりをとおして、玩具は生まれてきました。

まもり育てる会では、倉敷の町並みを残すだけでなく活用したいと思って活動しています。この「活用」という考えが自然と浮かんだのは、日本郷土玩具館での経験が大きいですね。

行政と手を取り、景観と安全が両立する町へ

「倉敷市伝建築をまもり育てる会」とは、どのような会ですか?

大賀

「倉敷美観地区の文化の保存や活用をとおして、町並みを作っていきたい」という思いに共鳴した人たちの集まりです。

おもに、町内会を母体とした各町内の伝建地区内の地域住民と事業所で構成されています。

私が結婚を機に岡山市から倉敷市へ移住してきた1960年代は、このあたりに暮らす住人も多くいました。

しかし年々住人は減少し、現在は観光客相手に商売をする人たちが増えています。

伝建地区として守り続けたい文化を継承するとともに、商売をする人にも美観地区での暮らしを自分事に捉えてもらえるような場になってほしいと思いながら、運営してきました。

町のことを真剣に考える人たちの議論や学びは大変興味深く、私自身も会には毎回楽しく参加していましたよ。

「倉敷伝建地区をまもり育てる会」での印象的なエピソードを教えてください

大賀

2008年に、倉敷川に新しい船着き場ができました。

安全面の観点で、以前の雁木(船着き場の階段)は危ないということになったんです。

しかし、新しい雁木は伝建地区にはそぐわないものだったので、倉敷市と協議して、保存してくれていた石を使い、雁木を元の状態に戻すことになりました。

この過程を通して、私たちは行政に要望を出すのではなく、町の景観を保全するにはどのような取り組みが必要なのかを行政と共に話し合いをして解決しました。

この町について行政とともに考えられたのは、うれしかったですね。

このほかにも、「おもてなしマイスター」の取り組みを行政とともにおこなっています。

倉敷美観地区は、蔵や町家などの歴史的な建物が多く、文化財保護の観点から改修が難しい地区ですよね。

そこで、ハード面のバリアが解消できない部分を人の手によるサポートで解消し、お年寄り、障がいのあるかた、小さな子ども連れ対し、やさしいおもてなしができる人材を育成することを目的にはじまったのが、「おもてなしマイスター制度」です。

この制度は現在、倉敷市 交通政策課が実施しています。

伝統的な景観を守りたいのはもちろんですが、そのために安全面がなおざりになってはいけませんよね。

まもり育てる会の会員の多くもおもてなしマイスターの認定を受けており、景観と安全面が両立する町を目指しています。

倉敷美観地区の良さを次世代につないでいきたい

これからの倉敷で守り続けていきたい文化は、ありますか?

大賀

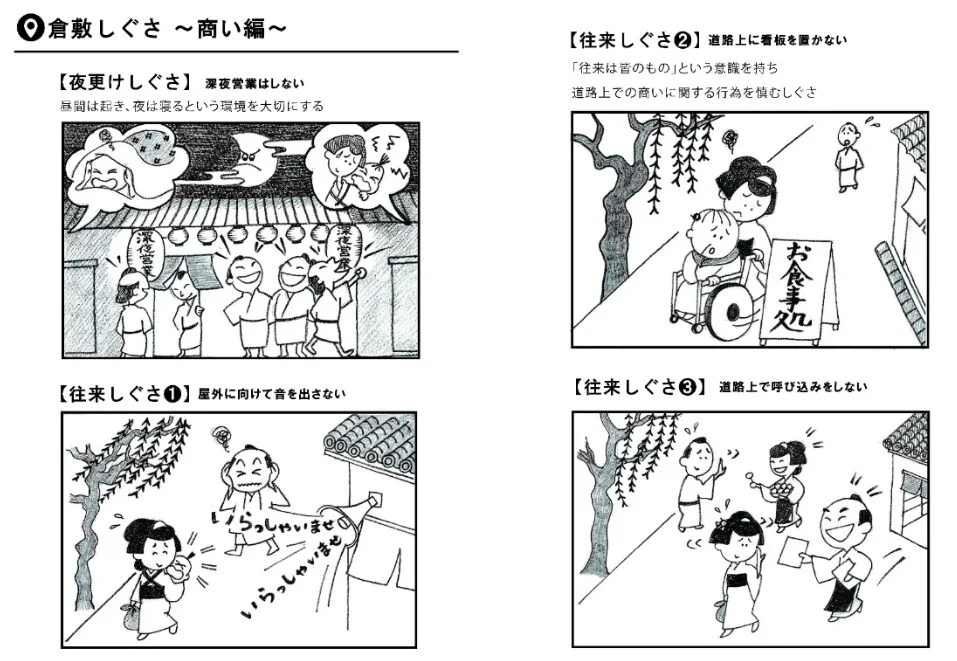

まもり育てる会では「倉敷しぐさ」を提案しています。

私たちの暮らす倉敷美観地区は、地域の住民だけでなく観光客も多く行き交いますよね。

まずは私たち住人やここで商いをする人たちが思いやりの気持ちをもった行動をすることで、観光客も思いやりのある行動をしてくれるでしょう。

読者へメッセージをお願いします

大賀

賞に謳(うた)われている「ただ守るだけではなく、培ってきた伝統を生かし、新しい町を育てる必要がある」を心に抱き、外村先生や大原総一郎(おおはら そういちろう)さんといった倉敷美観地区の町並み保存を訴えた先人たちに敬意を示しながら活動してまいりたいと思います。

このような素敵な賞をいただけて、本当にありがたいかぎりです。

おわりに

私も2023年12月に関東から地域おこし協力隊として倉敷に移住してきた移住者です。

移住前は伝統的な町並みの印象が強く、古くから暮らす人々が多い地域なのだろうと思っていました。

しかし、実際に倉敷で暮らし始めてみて、地域を盛り上げようとする移住者に多く出会うようになりました。

伝統的な町並みと移住者。

一見正反対のように見えますが、大賀さんのように歴史の積み重ねを大事にする人たちが町を支えているからこそ、移住者とともにより良い町づくりが進んでいっているのだと感じました。

この町をまもり育ててきた人たちの思いに立ち返り、これからの倉敷美観地区を考えていくきっかけになる賞ですね。

大賀さん、受賞おめでとうございます!