2025年(令和7年)6月7日に倉敷市真備町岡田にある、真備公民館岡田分館で、岡田地区まちづくり推進協議会主催の歴史講演会「岡田藩の追憶 ~歴史から考える地域の未来〜」が開催されました。

講師の今津海(いまず かい)さんは、2023年(令和5年)4月に、株式会社現代書館から「シリーズ藩物語 岡田藩」を出版。執筆の過程も含め、何度も倉敷市真備町を訪れ、地域のかたがたと交流するなかで信頼関係が築かれ、今回の講演会の開催に至りました。

岡田藩や水害の歴史を通じて地域の未来について語られた、歴史講演会を紹介します。

記載されている内容は、2025年7月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

歴史講演会「岡田藩の追憶 歴史から考える地域の未来」

岡田地区まちづくり推進協議会会長 黒瀬正典(くろせ まさのり)さんによる挨拶で講演会が始まりました。

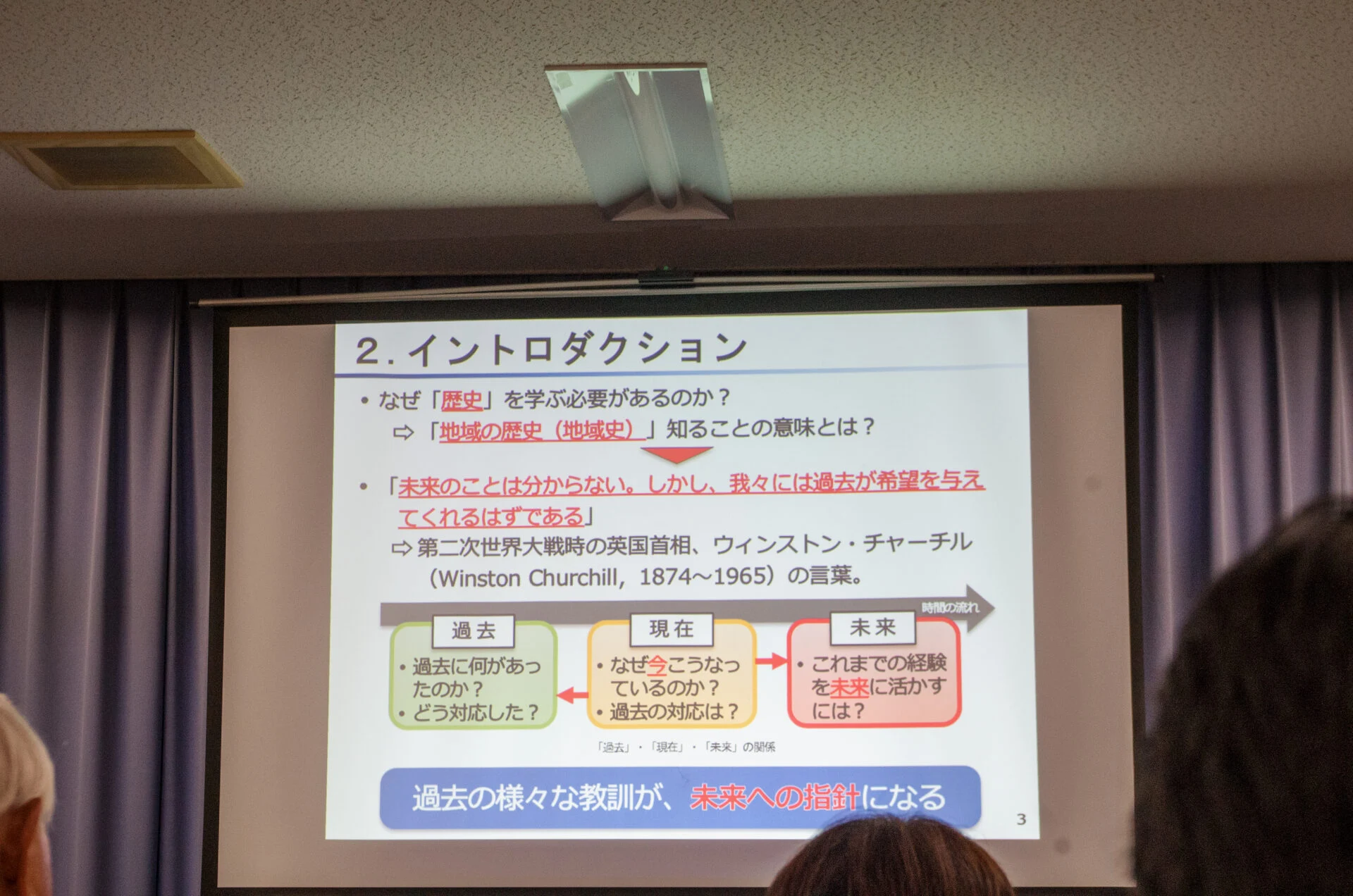

なぜ「歴史」を学ぶ必要があるのか?

今津さんの歴史講演会は、「なぜ歴史を学ぶ必要があるのか?」との問いかけから始まり、その一つの答えとして、第二次世界大戦時のイギリス首相ウィンストン・チャーチルの「未来のことは分からない。しかし、我々には過去が希望を与えてくれるはずである」とした名言が引用されました。

平成30年7月豪雨で被災した地域の一つである真備町岡田地区だからこそ、「過去の様々な教訓が、未来への指針になる」との言葉に深く納得させられます。

講演会のおもなテーマは以下の二つ。それぞれのテーマについて抜粋し紹介します。

- テーマ1:岡田藩を中心とした江戸時代の真備町周辺地域の歴史

- テーマ2:江戸時代の真備町周辺地域を襲った水害について

岡田藩を中心とした江戸時代の真備町周辺地域の歴史

ここではとくに興味深い3点を抜粋して紹介します。

- 極めて異例な岡田藩の誕生

- 伊東氏とは何者か?

- 十代続いた岡田藩主とその時代

極めて異例な岡田藩の誕生

岡田藩は、大坂の陣で豊臣方として参戦した武将・伊東長実(いとう ながざね)が、敵将であった徳川家康(とくがわ いえやす)により1615年(元和元年)に備中国下道郡のほか、飛地を含めた1万石余りの所領を安堵され誕生しました。この徳川方の対応は、全国的に見ても異例のものだったそうです。

長実は、関ヶ原の戦いの際、石田三成(いしだ みつなり)の挙兵を徳川家康に密告したことなどから、徳川方のスパイだったのではないかという噂もあります。

伊東氏とは何者か?

伊東氏は、鎌倉時代に伊豆国伊東荘(現・静岡県伊東市付近)を本拠としていた豪族で、藤原氏(藤原南家)の流れを汲む一族です。

伊東長実の父・伊東長久(いとう ながひさ)は、織田信長(おだ のぶなが)に仕え、多くの武功を挙げたことから、信長から「長」の一字を授かったほか、「家紋(伊東稲妻紋)」を与えられました。

十代続いた岡田藩主とその時代

大坂の陣の後に、誕生した岡田藩ですが、明治維新まで十代に渡り受け継がれています。

| 歴代の岡田藩主 | それぞれの時代のおもな出来事 |

|---|---|

| 初代藩主・伊東長実 | 大阪の陣で豊臣方と参戦するも、恩赦を受ける。 実は徳川方の“スパイ”なのではないかとの噂も…。 1615年、岡田藩の初代藩主となる。 |

| 二代藩主・伊東長昌(ながまさ) | 初代藩主・長実の次男として生まれる。 兄の伊東長直が早世したため、父・長実の後継者となった。 |

| 三代藩主・伊東長治(ながはる) | 俗にいう“天下の副将軍”としても有名な「水戸黄門」こと、徳川光圀(とくがわ みつくに)に称賛されたとの逸話が残されているが…。 |

| 四代藩主・伊東長貞(ながさだ) | 藩の陣屋を、川辺村の土居屋敷から、岡田村の中村屋敷に移転。 江戸幕府の要職(駿府城の護衛など)も歴任。 |

| 五代藩主・伊東長救(ながひら) | 1701年(元禄14年)、陣屋を岡田陣屋に移転。 1717年(享保2年)、藩の共有林をめぐり、新本義民騒動と呼ばれる農民一揆が発生。 1721年(享保6年)の備中大水害が発生。 |

| 六代藩主・伊東長丘(ながおか) | 財政再建に苦心。1732年(享保17年)には享保の大飢饉が発生。 |

| 七代藩主・伊東長詮(ながとし) | 名君として知られ、死去の際、領民は大変悲しんだ。 |

| 八代藩主・伊東長寛(ながとも) | 浦池九淵(うらいけ きゅうえん)らと財政改革や藩校(敬学館)設立に尽力。 |

| 九代藩主・伊東長裕(ながやす) | 1850年、嘉永3年大洪水が発生。 |

| 十代藩主・伊東長とし(ながとし) | 岡田藩最後の藩主。明治維新の後、子爵となる。 |

江戸時代に真備町周辺地域を襲った水害について

続いて、岡田藩と水害の歴史について学びます。

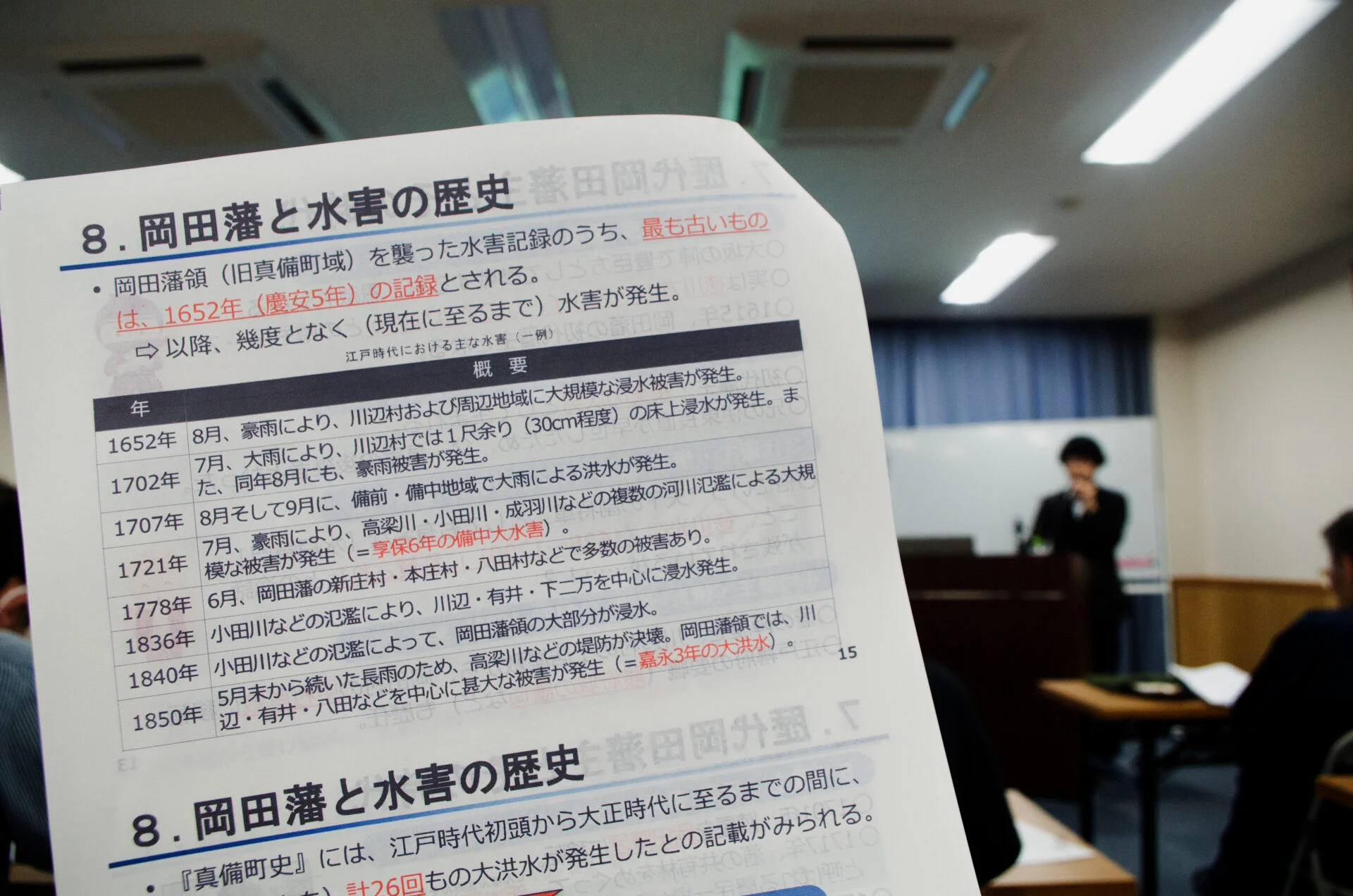

古くから水害が頻発する地域 少なくとも計26回もの大洪水が発生

岡田藩領(旧真備町域)を襲った水害のうち、もっとも古い記録は1652年(慶安5年)の記録とされているそうです。岡田藩は、江戸時代を通じて、大規模な水害に何度も襲われてきました。

| 年 | 概要 |

|---|---|

| 1652年 | 8月、豪雨により、川辺村および周辺地域に大規模な浸水被害が発生。 |

| 1702年(元禄15年) | 7月、大雨により、川辺村では1尺余り(30cm程度)の床上浸水が発生。また、同年8月にも、豪雨被害が発生。 |

| 1707年(宝永4年) | 8月そして9月に、備前・備中地域で大雨による洪水が発生。 |

| 1721年(享保6年) | 享保6年の備中大水害 7月、豪雨により、高梁川・小田川・成羽川などの複数の河川氾濫による大規模な被害が発生。 |

| 1778年(安永7年) | 6月、岡田藩の新庄村・本庄村・八田村などで多数の被害あり。 |

| 1836年(天保7年) | 小田川などの氾濫により、川辺・有井・下二万を中心に浸水発生。 |

| 1840年(天保11年) | 小田川などの氾濫によって、岡田藩領の大部分が浸水。 |

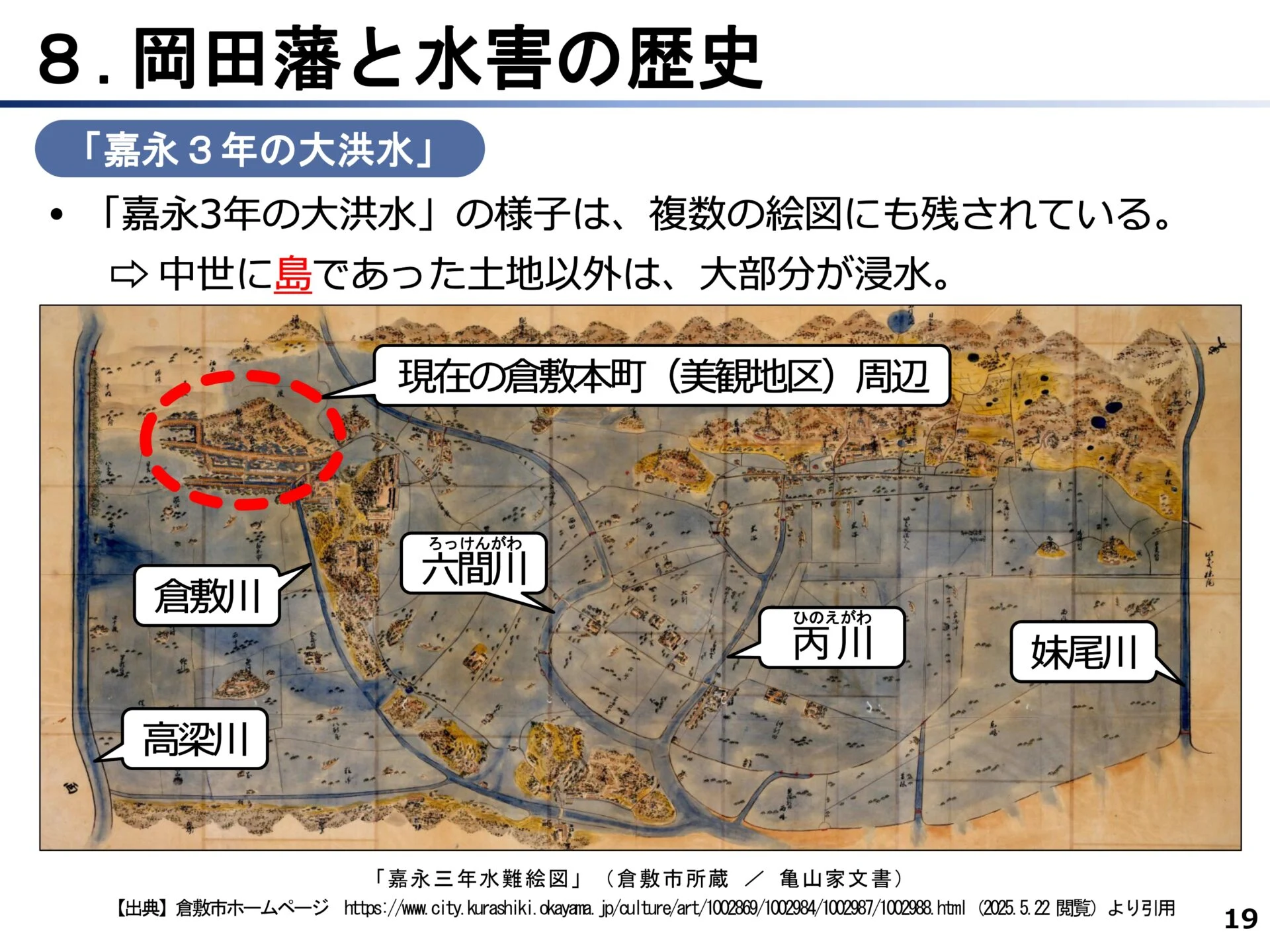

| 1850年(嘉永3年) | 嘉永3年の大洪水 5月末から続いた長雨のため、高梁川などの堤防が決壊。岡田藩領では、川辺・有井・八田などを中心に甚大な被害が発生 |

1850年の「嘉永3年の大洪水」については、当時の絵図を用いて被災状況が紹介されました。現在の倉敷市中心部から岡山市の西部にわたる大部分が浸水しているようすが描かれた絵図が残されており、当時の悲惨な状況を現在に伝えてくれています。

なぜ水害が多発したのか?

岡田藩および周辺地域において水害が頻発した背景には、さまざまな要因が複雑に絡んでおり、原因を特定することは困難としつつ、水害を誘発した要因として、以下の内容が紹介されました。

- 高梁川と小田川の地形的要因から、背水現象(バックウォーター現象)が誘発された

- 高梁川上流域でのたたら製鉄の操業に伴う「鉄穴流し(かんなながし)」によって、下流域に大量の土砂が堆積

水害奮闘記 ー先人達の水害との闘いー

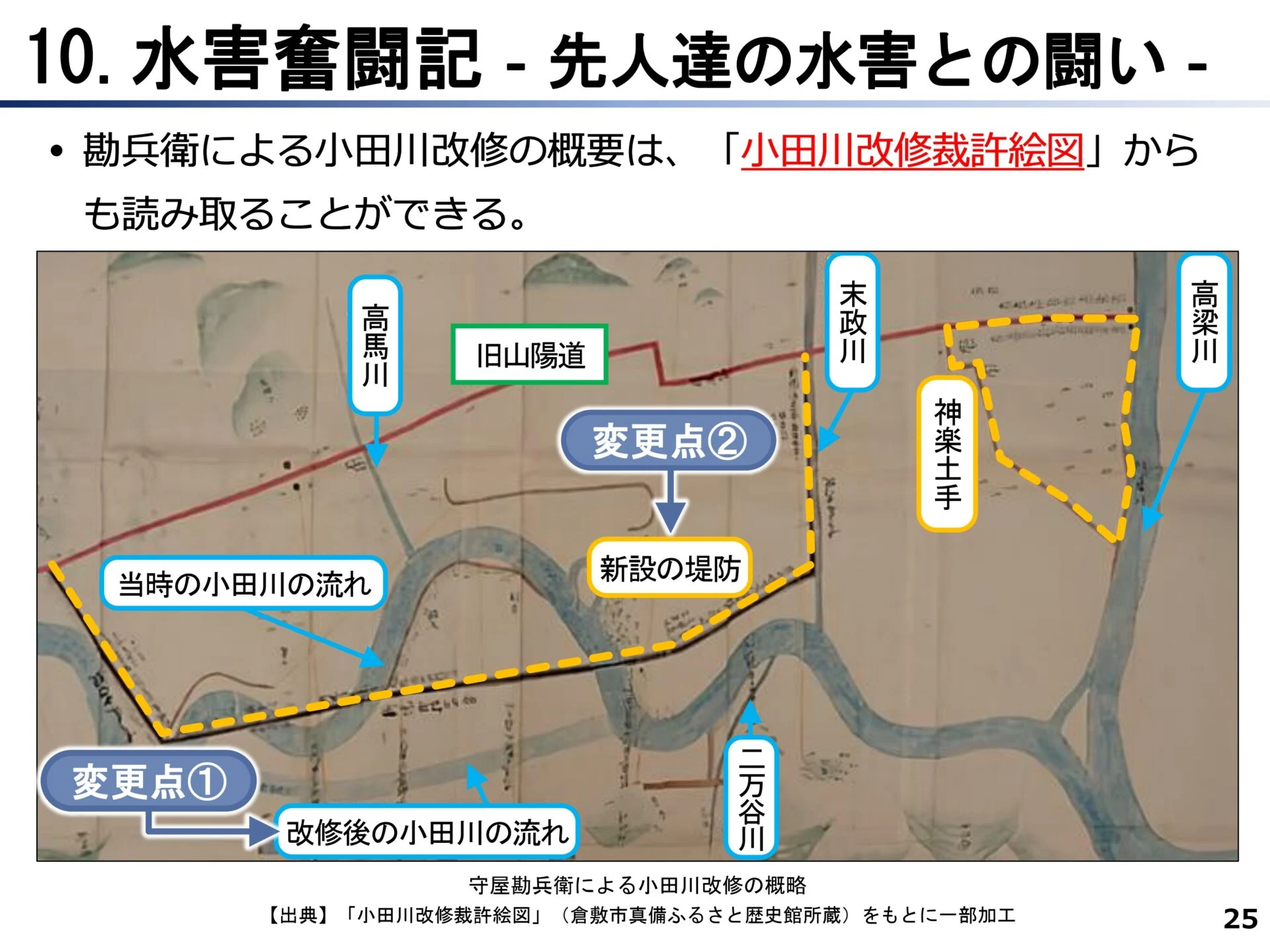

岡田藩では、頻発する水害への対策として、堤防の建設や小田川の河川整備など、さまざまな施策が講じられたそうです。

その代表的な事例として、「神楽土手(かぐらどて)」や「岡田水除堤(おかだみずよけつつみ)」の建設のほか、守屋勘兵衛(もりや かんべえ)による「小田川改修」などが紹介されました。

なかでも、神楽土手については、真備公民館川辺分館の駐車場などに当時の遺構が残っています。

神楽土手とは川辺の町を洪水から守るため周囲に土手を巡らした遺構。基底部の内と外に列石を置き、その上部に土手が築かれた。基底部の幅6間(約11m)、高さ2間(3.6m)か。神楽土手の四隅には、疫神社(艮:うしとら)・荒神社(巽:たつみ)・金毘羅宮(坤:ひつじさる)・阿部宮(乾:いぬい)が祭られた。神楽土手がいつ頃築かれたか定かでないが、守屋勘兵衛が小田川の大改修をした宝永元年(1704年)の小田川改修絵図には、旧山陽道南側に土手が見える。洪水から集落を守っていた土手も明治26年の大洪水で決壊し、高梁川堤防大改修後撤去された。その名残は、川辺分館の南の道、源福寺境内の石垣、源福寺北ほうの畑などに見られる。

(真備公民館 川辺分館 案内図より引用)

まとめ 水害奮闘記 -先人達からの教えー

そして、長年にわたり水害と闘ってきた先人達からの教えとして、今津さんは以下のようにまとめています。

過去、そして現在においても、物理的な対策(ハード面の対策)のみならず、ソフト面の対策として、日頃から防災意識を持ち、万一の時には、「自身や大切な人の命を守る」ことが重要。

時代が変わっても、いわゆる「自助・共助・公助」の基本的な仕組み自体は古来から続いており、これまでの歴史や経験を、次の世代に繋いでいくことも必要。

「過去の様々な教訓が、未来への指針になる」

歴史講演会資料より

おわりに

講演会後に、今津さんに話をきいたところ、講演会参加者のなかには、「シリーズ藩物語 岡田藩」の執筆に際し、多くの貴重な資料や情報を提供してくれたかたもいたそうです。

そして、同書の執筆の最中、平成30年7月豪雨が発生…。

個人所有の資料などは流出してしまったそうですが、その内容は「シリーズ藩物語 岡田藩」という一つの書籍にまとめられ、残される結果となりました。

今回の講演会の開催につながった、書籍「シリーズ藩物語 岡田藩」についてもぜひ手にとってみてください。

歴史講演会 岡田藩の追憶~歴史から考える地域の未来~のデータ

| 名前 | 歴史講演会 岡田藩の追憶~歴史から考える地域の未来~ |

|---|---|

| 開催日 | 2025年6月7日 午後1時30分~午後3時 |

| 場所 | 真備公民館岡田分館(倉敷市真備町岡田271) |

| 参加費用(税込) |