ここまで桃太郎伝説が岡山で生まれた背景について説明しましたが、そもそもなぜ桃太郎は「桃」から生まれたのでしょうか。

その謎を公益財団法人大原芸術財団 倉敷考古館 研究員の伴祐子さんが教えてくれました。

なぜ桃太郎は「桃」から生まれたのか

桃太郎はなぜ「桃」から生まれたと言われているのでしょうか?

伴(敬称略)

そもそもなぜ桃太郎は桃から生まれたのでしょうか。それは、中国の神仙思想とつながります。

桃は魔除けの聖なる果物として扱われていました。

中国で古くから信仰されて来た仙人の西王母(せいおうぼ)が、長寿の実として育てていたのも桃です。道教では魔除けをする時に、桃の枝の弓矢を使ったり、桃の枝で魔を祓ったりしていました。

そのため、桃が魔を祓うという思想も、桃の実とともに中国から日本に伝わってきたと考えられます。

古事記に桃が出てきますよね。

伴

イザナギがイザナミから逃げる時に、追っ手に向かって三つの桃を投げて追い払った話ですね。これも「魔を祓う」という考えにもとづくものと思われます。

また、桃は薬としても用いられ、さまざまな病を避ける効果があると考えられていました。

魔除けの思想や薬が鬼退治とつながったのではないでしょうか。

岡山と桃の密接な関係

「悪い鬼を退治をするのが桃太郎」となったのは、「桃が魔を祓う神聖な果物」という中国の思想と関わりがあったのあったからかもしれません。

さらに岡山が桃の一大生産地になった歴史を深掘りしましょう。

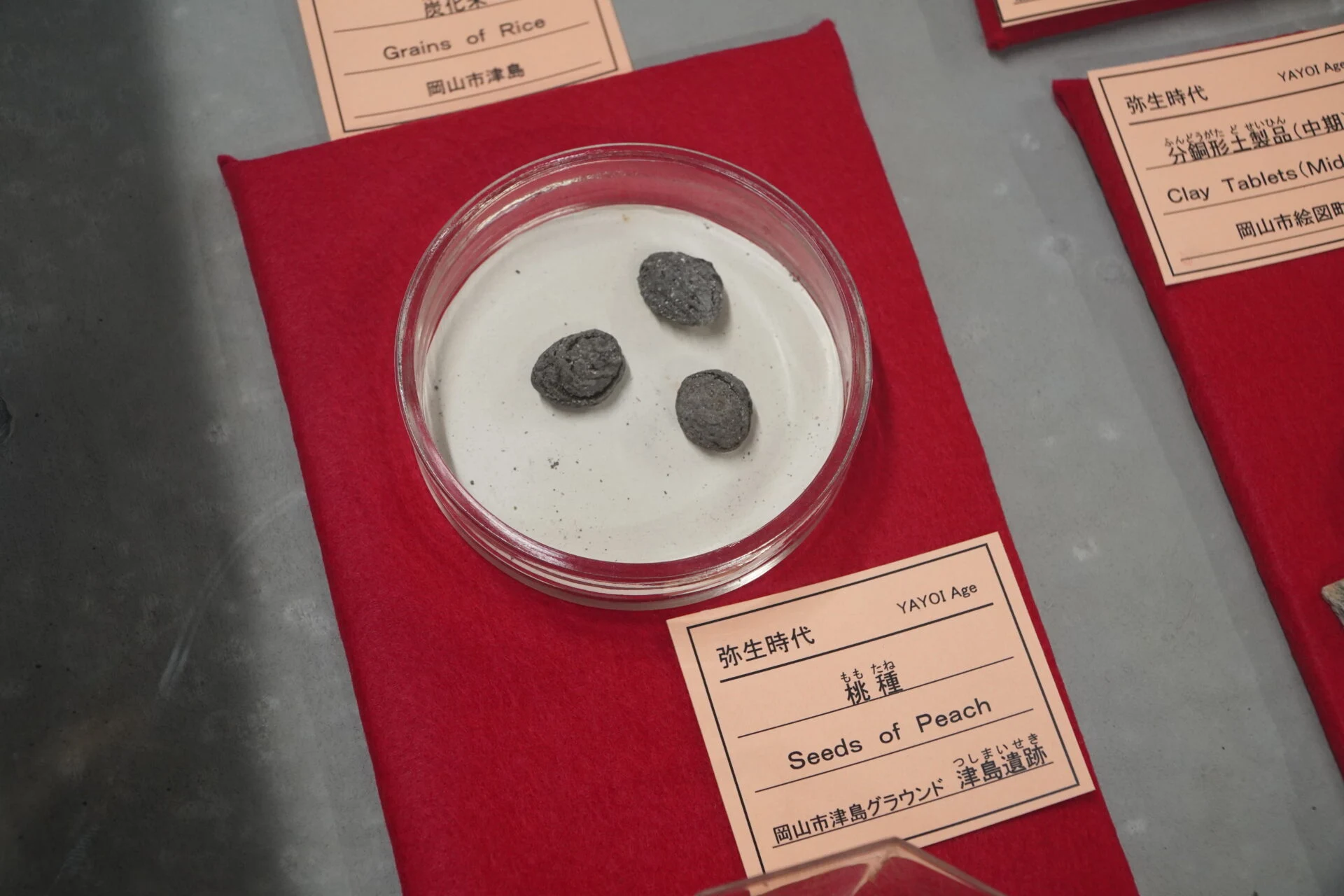

遺跡から桃の種が出土

昔から岡山には桃があったのですか?

伴

桃は、大昔に中国から伝わりました。

岡山では弥生時代、約2000年前の桃の種が発見されています。

ただ、当時の桃は果物として食べるには小さすぎたようです。

昔は、犬養木堂(いぬかいぼくどう)記念館の辺り(現在の岡山市北区川入)が港でした。そこから楯築遺跡へ向かうところにある「上東遺跡」から、大量の桃の種が出てきました。ここには桃の木が植えてあった可能性があります。

また、古代の遺跡からは井戸や祭祀の場所から桃の種が出土するんですね。

神聖なものとして、お供えされていたのだと思います。

昔の桃は「とんがっていた」

昔の桃は小さかったんですね。これが今の大きな丸い桃になったのでしょうか。

伴

実は違うんです。

桃と聞いてどのような形を思い浮かべますか?

「とんがった形」と「丸い形」の2種類を思い浮かべるかもしれません。古い時代の絵に描かれているのを見たら、だいたいとんがっています。

絵本に描かれている桃も、おそらくとんがった形をしているはずです。つまり、明治時代以前の桃は、ほとんどが「とんがった形」だったのではないかと考えられます。

偶然誕生した白桃

とんがった桃が、今の大きな丸い桃になったのでしょうか。

伴

今の桃とは品種が違います。

品種が大きく変わったのは、明治32年(1899年)でした。

明治時代になってそれまでの桃とは違う品種が、品種改良のために日本に入ってきたんです。明治は殖産興業(しょくさんこうぎょう)や品種改良が盛んにおこなわれた時代でした。

殖産興業とは、明治時代に日本政府が掲げた、国を豊かにし、強くするために産業を盛んにする政策のこと。

この時代は牛などの家畜に見られるように、作物も外国のものをかけ合わせて新しいものを生み出そうとしていました。

果物も同じように、国を挙げて品種改良されたんです。

品種改良を目的に、天津水蜜(てんしんすいみつ)・上海水蜜(しゃんはいすいみつ)・蟠桃(ばんとう)の3種類が日本に入ってきました。

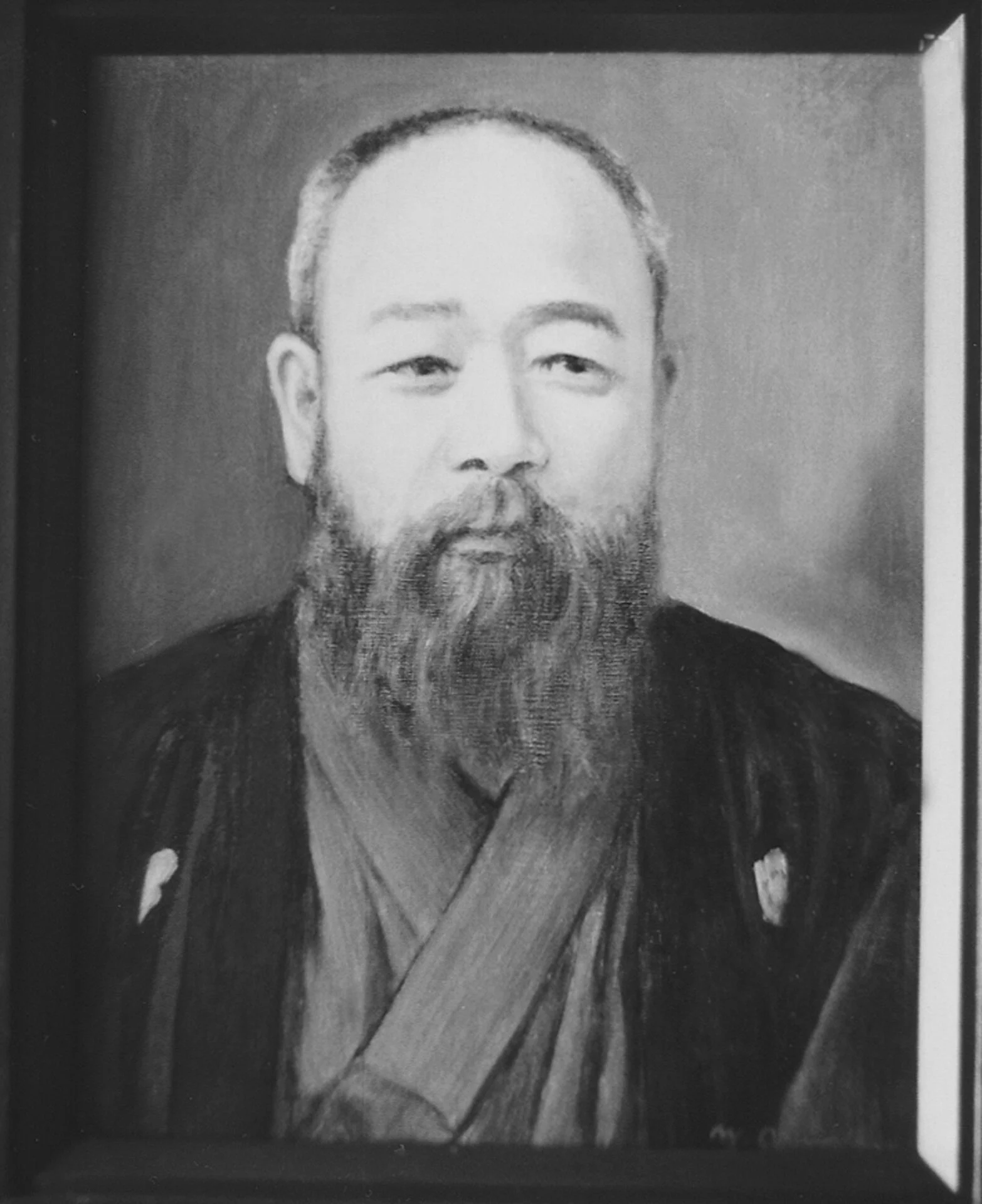

岡山ではこの頃、現在の赤磐市、昔は熊山町だったところに小山益太(こやま ますた)という果樹栽培の研究をしていた人いました。

小山益太さんは天津水蜜・上海水蜜・蟠桃を育ててみようと思い、中国から取り寄せた3種類の桃を入手して、弟子の大久保重五郎(おおくぼ じゅうごろう)が庭に植えたんだそうです。

すると上海水蜜の実生(みしょう)から、偶然白桃が誕生しました。

実生とは、種から育った植物のこと。

この偶然できた白桃(本白桃)が、岡山や他県の品種のベースになっています。