大原美術館と倉敷考古館が初めてタッグを組み、ダブル展示に挑んだ企画展『1925(イチキュウニゴ)』展が2025年12月21日(日)まで開催中です。

その関連イベントとして、1925座談会「アウト・オブ・民藝と芋づる1925年」が開かれました。

倉敷を代表する二つのミュージアムをめぐるギャラリートークと座談会を組み合わせて、アートと民藝、そして考古と好古の間を行き来しながら、100年前の文化のつながりを探る教養イベントです。

「倉敷ジャズストリート」の演奏音が戸外から流れ込み、笑い声も混じり合う中、近現代史の探求の導きとなるひとときとなりました。

1925座談会で語られた、いくつかの話をまとめて芋づる式に紹介していきます。

記載されている内容は、2025年11月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

1925座談会「アウト・オブ・民藝と芋づる1925年」

2025年11月2日(日)に「1925展」の関連事業として、1925座談会「アウト・オブ・民藝と芋づる1925年」が開催されました。

話し手は以下のかたがたです。

- 軸原ヨウスケ(じくはら ようすけ)

1925展の企画展広報物を手掛けたデザイナー、デザインユニット「COCHAE」のメンバー - 中村裕太(なかむら ゆうた)

美術家、京都精華大学芸術学部准教授 - 孝岡睦子(たかおか ちかこ)

1925展大原美術館会場担当者、大原芸術財団研究部部長 - 伴祐子(ばん ゆうこ)

1925展倉敷考古館会場担当者、大原芸術財団研究員・学芸員

「アウト・オブ・民藝」とは?

「民藝」という言葉の外側に、もうひとつの地図を描こうとしている人たち。

デザイナーの軸原ヨウスケさんと美術家の中村裕太さんによる共同プロジェクト「アウト・オブ・民藝」は、そのようなふたりによる試みです。

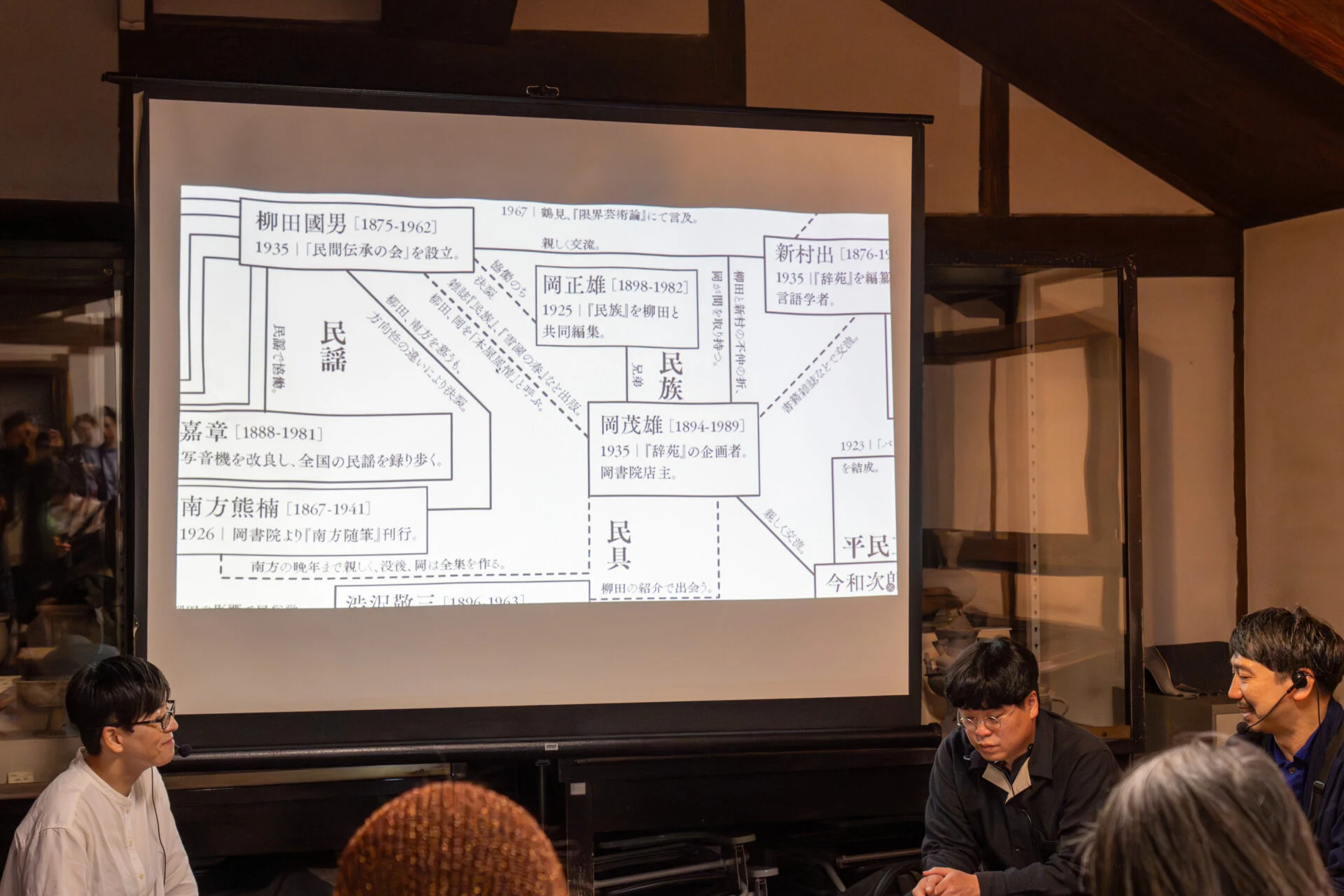

2人が見つめているのは、民藝運動が生まれた1920〜30年代、その周囲で同時多発的に芽吹いていた数々の工芸運動です。そこに関わった人やモノ、出版や流通のネットワークまで、調査の範囲に収めています。

資料(主に当時の古い書籍や雑誌)を丹念に読み込み、関係性を相関図として可視化する。その作業はまるで「もう一つの民藝史」を再構築しているかのようです。

民藝と呼ばれてきたもの、そしてその枠外に置かれたもの。その狭間に宿る創造の力を掘り起こし、私たちの民藝観を静かにアップデートしてくれる活動なのです。

民藝1925――近代社会において、美とは何か?

今(2025年)からちょうど100年前の1925年。

京都の町家で交わされた何気ない対話が、日本の「ものの見方」を大きく変えることになります。

思想家の柳宗悦(やなぎ むねよし)、陶芸家の河井寬次郎(かわい かんじろう)・濱田庄司(はまだ しょうじ)。異なる分野の3人が出会い、木喰仏(もくじきぶつ)の調査旅行をともにしながら、手仕事のなかに潜む美について語り合いました。

その思索の果てに生まれた言葉が「民衆的工芸」、つまり民藝です。

1923年の関東大震災を経て京都へ移り住んだ柳は、河井・濱田とともに、朝市や町の骨董店をめぐりながら、名もなき器や道具のなかに、生活に根ざした美を見出します。

それは、機械化や大量生産が進む近代社会において、「美とは何か」を問い直す試みでもありました。

明治から大正、そして昭和へ。

民藝の思想は、暮らしのかたちが変わりゆく時代のなかで、衣食住の感覚を更新し、やがて日本を越えて世界へと広がっていきます。

そして2025年、民藝という言葉が生まれて100年。

その問いは、現代の私たちにも投げかけられているようです。

民藝×倉敷 1950 大原美術館 開館20周年記念行事

民藝と倉敷

この二つを結びつける象徴的なエピソードが、1950年にあります。

大原美術館の開館20周年を記念して開かれた、かつてないスケールの文化イベント。発案したのは二代目館長・大原總一郎(おおはら そういちろう)でした。

終戦からわずか5年。混乱が色濃く残る時代に、總一郎は「芸術の力で未来を照らす」という思いを胸に、この催しを企画したのです。

倉敷に集まったのは、まさに戦後日本の文化シーンを象徴するドリームチームでした。民藝運動を牽引(けんいん)した濱田庄司や河井寬次郎、白樺派の文人・志賀直哉(しが なおや)や武者小路実篤(むしゃこうじ さねあつ)、そして洋画界の巨匠・安井曾太郎(やすい そうたろう)や梅原龍三郎(うめはら りゅうざぶろう)ら。

この6人をはじめ、美術や文学、建築など各分野から約40名の文化人が倉敷に集結し、戦後文化の再出発を告げるような熱気に包まれたのです。

ハイライトは、本館2階展示室でおこなわれた公開座談会「芸術と人」。

司会を務めたのは、日本民藝館館長の柳宗悦です。

その人脈の広さはもちろんのこと、民藝運動を支援し続けた大原家との強い絆を、改めて印象づける場でもありました。

柳の提案で構成されたプログラムは、単なる祝典ではなく、大原美術館のこれからを見据えた思想的な対話の時間でもあったと伝わります。

パリから招かれた演奏家によるピアノ演奏に、関係者の歌曲。

倉敷の静かな町に、まるでヨーロッパのサロンのような華やぎが広がりました。

この日の評判は瞬く間に東京へと届き、「倉敷に文化が息づいている」と語られたのだそう。

なかでも印象的なのは、遠方から訪れた賓客のために、夜行列車に特別に一等寝台車を連結して送り迎えしたという逸話。まだ新幹線のない時代、こうした粋なもてなしを実現できたのも、芸術と人々を結ぶ大原家ならではのエピソードです。

縄文に宿る、民藝のまなざし

倉敷考古館には、児島湾で発見された縄文中期の深鉢形土器が展示されています。

無傷の完品として残る縄文土器は、西日本ではきわめて稀(まれ)で、岡山県内では唯一の例です。

江戸時代、漁師の網に偶然かかったものを備前藩主・池田家に献上し、のちに明治期に蔵から見出され、倉敷考古館の所蔵となりました。

この土器を、1950年11月に開館したばかりの倉敷考古館で目にしたのが、陶芸家であり民藝運動の中心人物、濱田庄司です。

大原美術館の開館20周年記念行事で倉敷を訪れた際のことで、彼がこの縄文土器をスケッチした記録が残されています。濱田の関心は、自身の創作活動にとどまらず、縄文時代の土器や土偶にも向けられていました。

それらの造形に、民藝が掲げる「無作為の美」の原点を見出していたともいわれています。濱田は縄文土器を日本人の創造性のルーツと捉え、「日本の民藝の先祖」と語ったと伝わります。

戦後には、教育用資料として縄文土器の複製を制作する計画にも関わりました。

荒廃した時代に、古代の造形美を未来へと継ぐ営みでもありました。

倉敷考古館の展示室で、無傷の縄文鉢を前に見入る濱田庄司の姿を思い描くと、民藝の美意識がいかに深い時間の層とつながっていたかを実感します。

アートと考古のあいだに立つ児島虎次郎

児島虎次郎と聞いて、まず思い浮かぶのは洋画家としての顔かもしれません。

しかし彼のまなざしは西洋だけでなく、もっと広く、深く、古代オリエントや日本の考古学にも向けられていました。

倉敷・酒津のアトリエ兼住居を撮影した写真には、彼の愛蔵品が映り込んでいます。

1923年にはエジプトを訪れており、考古学への関心が一過性ではなかったことがわかります。そして、写真のなかに目を凝らすと、カーテンの上に並ぶ須恵器の姿が見えるのです。

倉敷考古館に残る須恵器のなかには、児島のコレクションであったことを示す「兒」の印があるものがあり、この写真の土器と同一であると思われます。

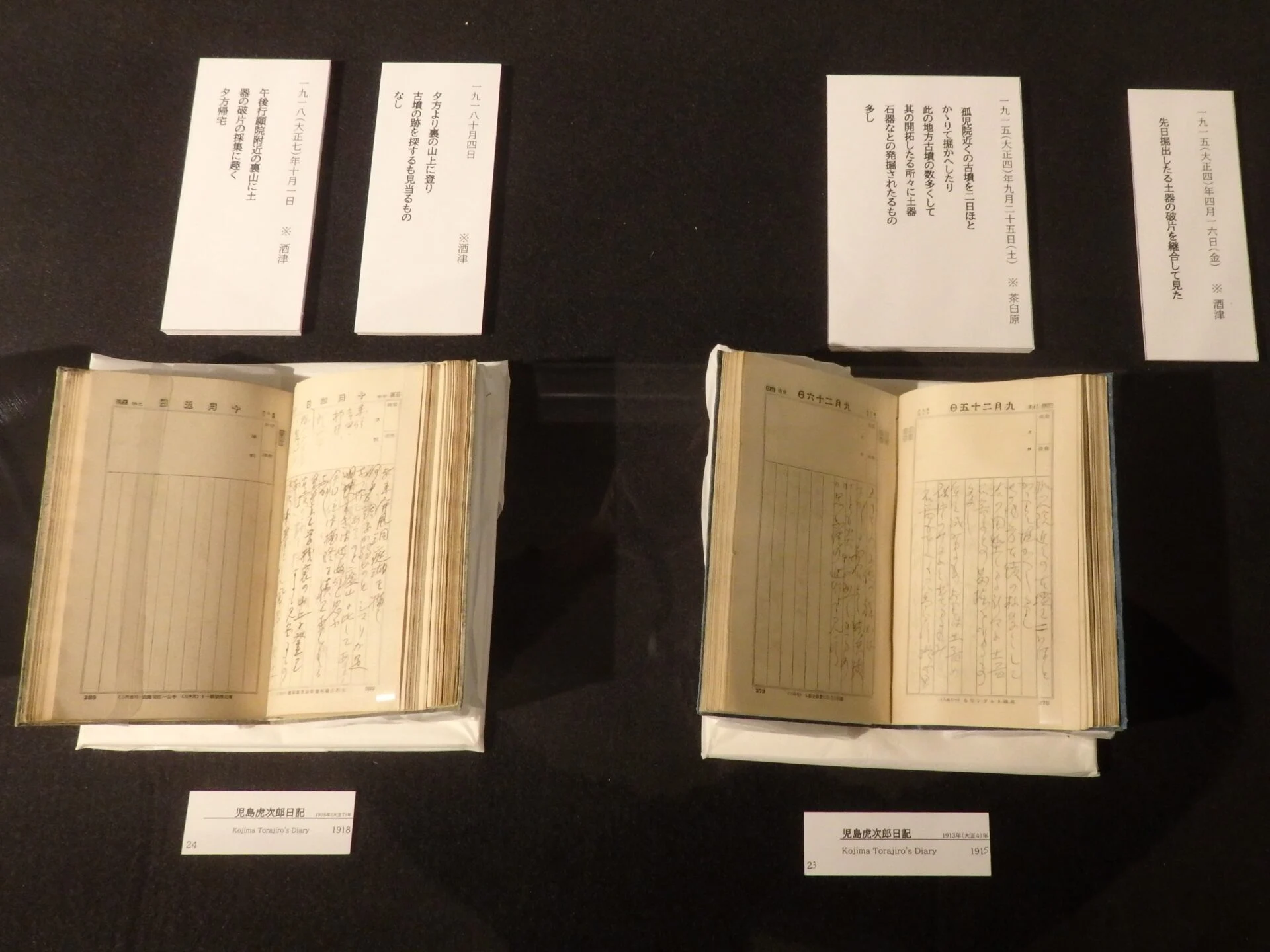

さらに、大原芸術財団が翻刻・研究を進める「児島虎次郎日記」には、1915年から1921年にかけて、酒津や宮崎県茶臼原で発掘をおこなっていた記録が残されており、実際に児島自身が考古学的アプローチを試みていたことが確認できるのです。

100年前、岡山の考古学の発展期にあって、児島虎次郎はその一端に関わっていました。今回の1925展では、児島虎次郎のもう一つの顔、アートと考古のあいだに立つ存在に注目できます。

「アウト・オブ・民藝」倉敷への波及

「アウト・オブ・民藝」の視点は、ここからもう一段掘り下げていきます。

児島の日本美術学校時代の親友にして、日記にも「唯一の友」と記されたのが山本鼎(やまもと かなえ)です。

彼が1919年に立ち上げた「農民美術運動」は、農閑期の農民が手工芸品を制作し、生活の質を高めることを目的としたものでした。

木彫の“こっぱ人形”にはじまり、織物、草木染め、刺繍へと広がったこの運動は、全国へ波及し、今も長野県上田地域の伝統工芸として息づいています。

興味深いのは、倉敷でもこれに呼応する動きが見受けられたことです。

大原孫三郎の指示で、児島が地域の特産品づくりに関わった「其楽堂(きらくどう)」。1925年、二三会館で試作品の展示がおこなわれたと記録されており、児島はデザイン指導や図案提供で深く関わっていました。

出来上がった工芸品の多くは、農民美術運動の作品と驚くほど似ており、児島が山本鼎の影響を受けていたことが推測されます。

大学卒業後もふたりの交流は続き、1929年に児島が逝去した際には、山本が追悼文を寄せました。

一方で、のちに民藝運動を主導する柳宗悦は、この農民美術を「西洋化された工芸」として批判します。著作『民藝と農民美術』(1935年)では、「地域の自然な暮らしから生まれた美ではない」と明言しました。

つまり農民美術運動は、アウト・オブ・民藝と呼ぶにふさわしい存在です。

柳の理念からははみ出しつつも、その精神は倉敷にも波及し、1920年代の工芸思想をかたちづくっていたのです。

民藝とキュビスム――1925年の空気をめぐって

大原美術館本館の新展示棟1階、その中央に並ぶのは、時代も文脈も異なる三つの造形です。

- 江戸時代の木喰《十一面観音菩薩坐像》

- 濱田庄司《白掛藍糖黍文花瓶(しろがけあいとうきびもんかびん)》

- アルベルト・ジャコメッティ《キュビスム的コンポジション―男》

この3点が並ぶことで、1925年という時代の多層的な芸術のありようが静かに立ち上がってきます。

ジャコメッティの作品は、複数の視点をひとつの面に折り重ねるように構成されたキュビスム的造形です。ピカソやブラックらが切り開いた絵画的実験を、ジャコメッティは立体の彫刻として具現化しようとしました。

そこにはシュルレアリスムの気配もあり、さらにアフリカやオセアニアの造形美術から受けた影響が見え隠れします。1920年代という混沌のなかで、造形芸術は中心から離れ、世界各地の民衆の造形へと視線を広げつつあったのです。

一方、木喰仏と濱田の花瓶もまた、メインストリームの外側で生まれた表現です。

木喰上人(もくじきしょうにん)の仏像には、素朴でありながら内側から光を放つような生命感が宿っています。濱田の花瓶には、土の質感と釉薬の偶然が生む、有機的で伸びやかなフォルムがある。

それぞれが異なる時代にありながら、どこか通じ合う祈りと造形の自由が感じられます。

柳宗悦は著作のなかで、木喰仏をキュビスム的と評しています。

ピカソらの作品を目の当たりにした柳が、自らの民藝観を確信していった……。そのような推測も成り立ちます。

つまり、1925年という時代は、民藝とモダニズム、東洋と西洋、土と抽象が互いを映し合っていた時期でもあったのです。

静かに並んだ三つの造形が、100年前に交差したまなざしを、今日に伝えています。

「民藝」に固執しない、柔らかな視点

「アウト・オブ・民藝」の活動が描き出した相関図を眺めていると、1920〜30年代の日本各地で、ものづくりを通して自分たちの暮らしをデザインしようとするムーブメントが同時多発的に起きていたことに驚かされます。

しかし、今の視点から振り返ると、どうしても柳宗悦の民藝運動が語りの中心に据えられてきたのも事実です。その強い磁場のせいで、他の創作の流れが周縁として扱われてきたことも否めません。

彼らの活動は決して反民藝的な宣言ではありません。

古書を手に取り、気になる名前を芋づる式にたどる。その行為のなかで、見過ごされてきた人々や、忘れかけた文脈が自然と浮かび上がってくるのです。

部活の延長のように、楽しみながら相関図を広げていく。その軽やかさの先に見えてくるのは、民藝という一枚岩を揺さぶる、新しい見取り図です。

「アウト・オブ・民藝」は、民藝を否定するのではなく、むしろその外側からもう一度、日本の戦間期における創造の地層を掘り起こしているのかもしれません。

大原美術館に関する記事

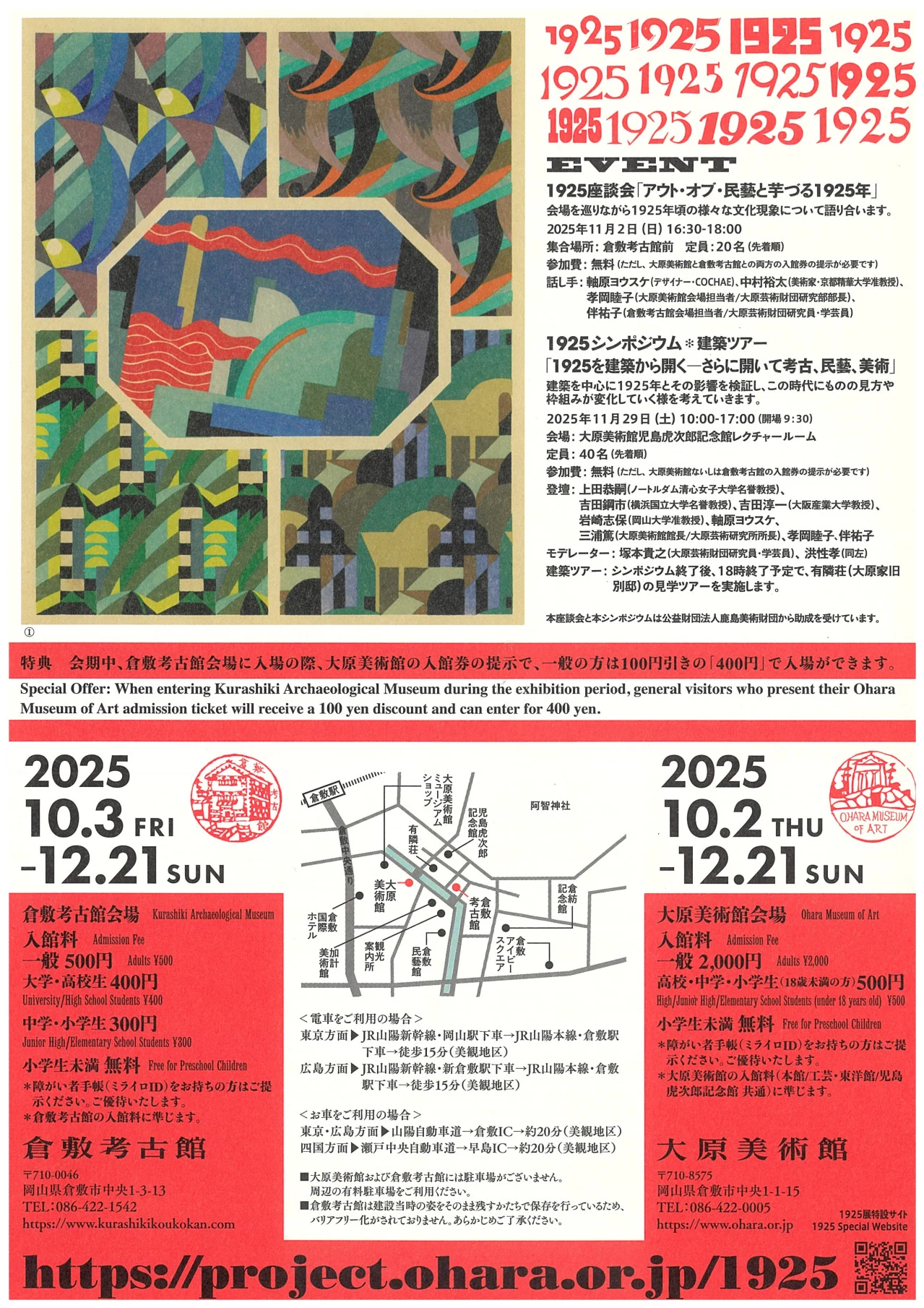

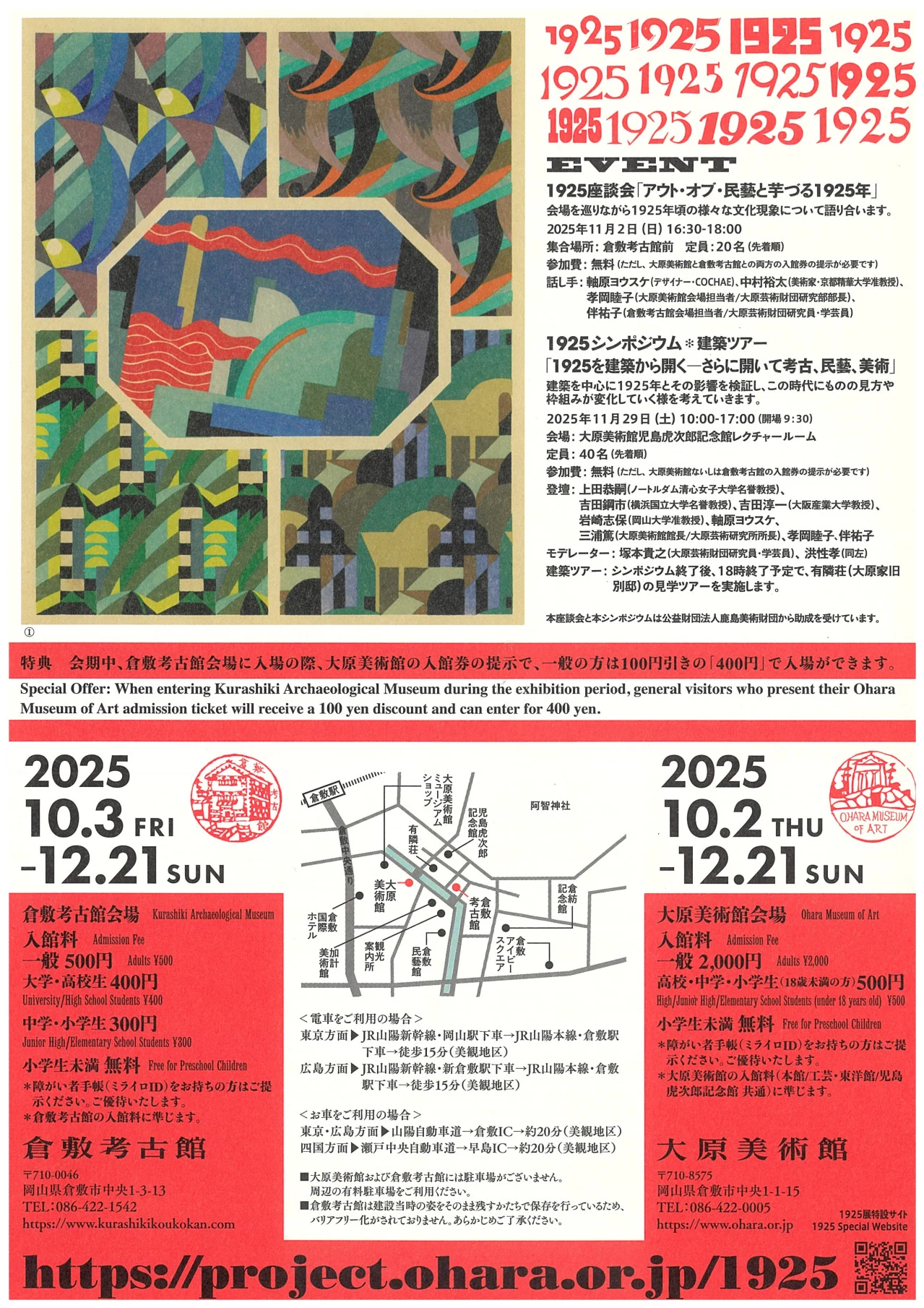

1925展のデータ

| 名前 | 1925展 |

|---|---|

| 開催日 | 大原美術館会場 午前9時~午後5時 (最終入場は午後4時30分)会期:2025年10月2日(木)~同年12月21日(日) 倉敷考古館会場 午前10時~午後4時 (最終入場は午後3時30分)会期:2025年10月3日(金)~同年12月21日(日) |

| 場所 | 岡山県倉敷市中央1-3-18 |

| 参加費用(税込) | ■大原美術館会場(大原美術館本館/工芸・東洋館/児島虎次郎記念館の入館料に準じます) 一般:2,000円 高校・中学・小学生(18歳未満):500円 ■倉敷考古館会場(倉敷考古館の入館料に準じます) 一般:500円 大学・高校生:400円 中学・小学生 :300円 ※小学生未満は無料 ■障がい者手帳(ミライロID)を持っている方は提示をすれば。優待あり 【特典】 会期中、倉敷考古館会場に入場の際、大原美術館の入館券の提示で、 一般のかたは100円引きとなる「400円」で入場ができます。 |

| ホームページ | 1925展 特設サイト |