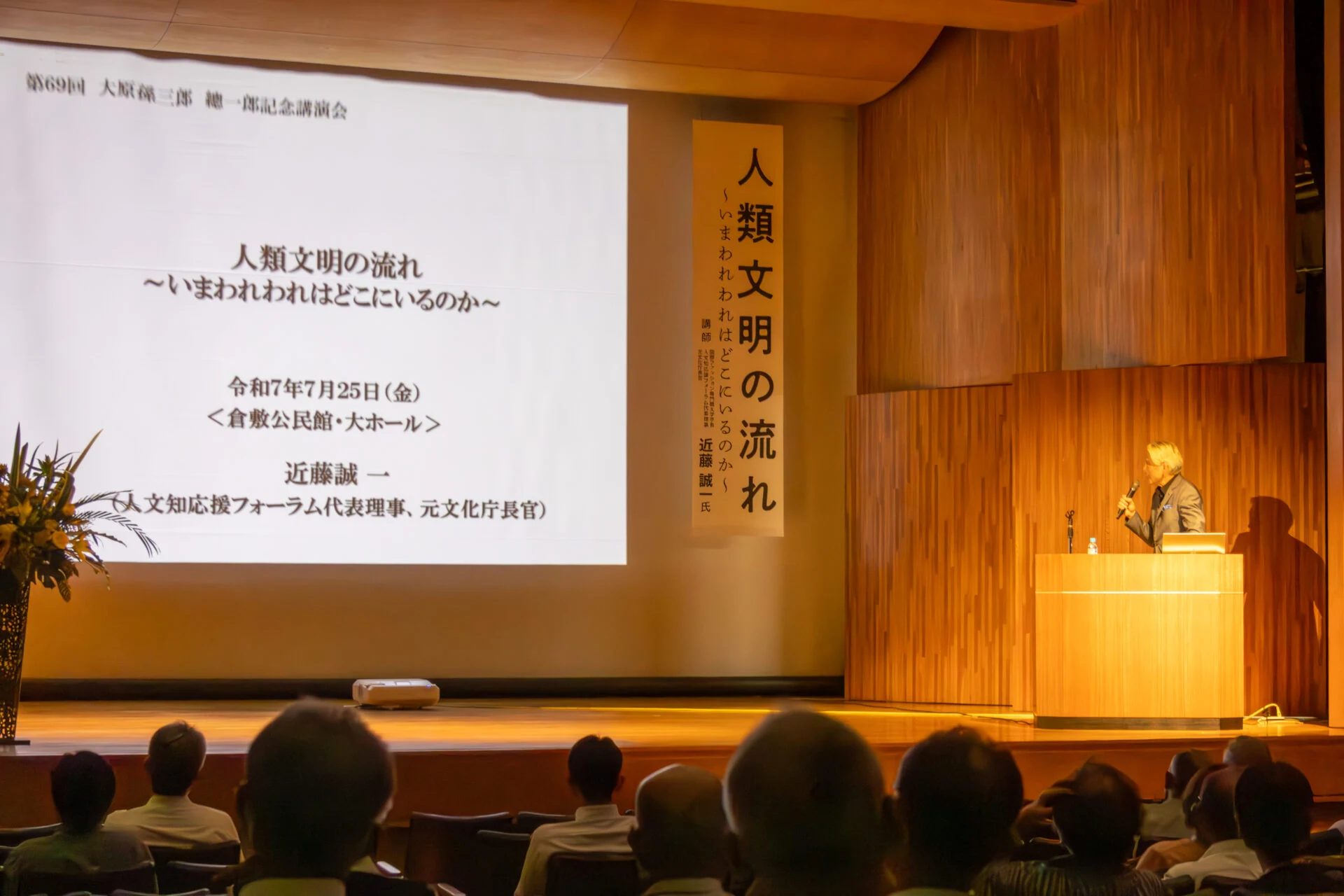

毎年7月下旬に開催されている「大原孫三郎・總一郎記念講演会」が、今年も2025年7月25日(金)に開催されました。

本講演会は年に一度、各方面の多彩な講師を招聘(しょうへい)し、広く市民に向けて聴講無料で開催されています。

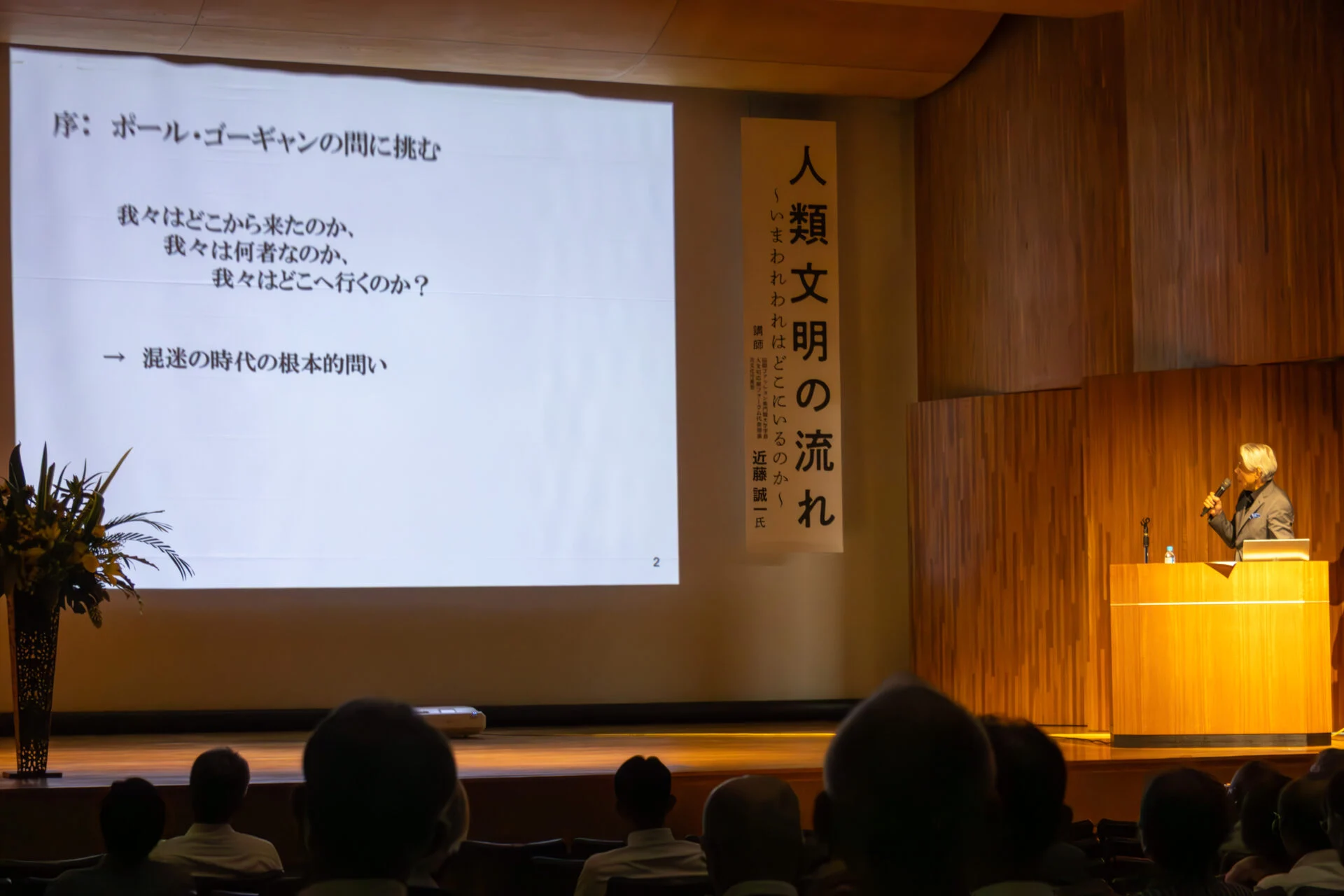

今回は、講師として元文化庁長官の近藤誠一(こんどう せいいち)氏が登壇し、「人類文明の流れ〜いまわれわれはどこにいるのか〜」という演題で講演しました。

講演のようすと、筆者が印象に残った内容をレポートします。

記載されている内容は、2025年9月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

大原孫三郎・總一郎記念講演会について

「大原孫三郎・總一郎記念講演会」は、大原孫三郎(おおはら まごさぶろう)が1902年に始めた「倉敷日曜講演」を起源とする講演会です。

孫三郎の逝去後、長男の大原總一郎(おおはら そういちろう)が1955年に「大原敬堂記念講演会」として始めた講演会が、現在の「大原孫三郎・總一郎記念講演会」の原型となっています。

「敬堂」とは、大原孫三郎の号(本名とは別に用いる名前)に由来

さらに、總一郎が1968年に亡くなった後、有隣会が講演会活動を引き継ぎました。

「有隣会」は任意団体として発足し、2010年に一般財団法人化、2015年に現在の「公益財団法人 有隣会」となりました。

現在は、孫三郎の誕生日(1880年7月28日)と總一郎の命日(1968年7月27日)にちなんで、毎年7月27日頃に「大原孫三郎・總一郎記念講演会」を開催しています。

敬堂会講演会の時代から数えて、今年で69回目を迎える歴史ある講演会です。

講師の紹介(近藤誠一氏)

今回、講師として登壇した近藤誠一氏は東京大学を卒業後、1972年に外務省に入省。ユネスコ日本政府代表部大使や駐デンマーク大使などを歴任し、2010年から2013年には文化庁長官を務めました。

その後、東京大学、同志社大学などで教鞭(きょうべん)を取っており、現在は国際ファッション専門職大学学長、「一般社団法人 人文知応援フォーラム」代表理事などを務めています。

講演内容について

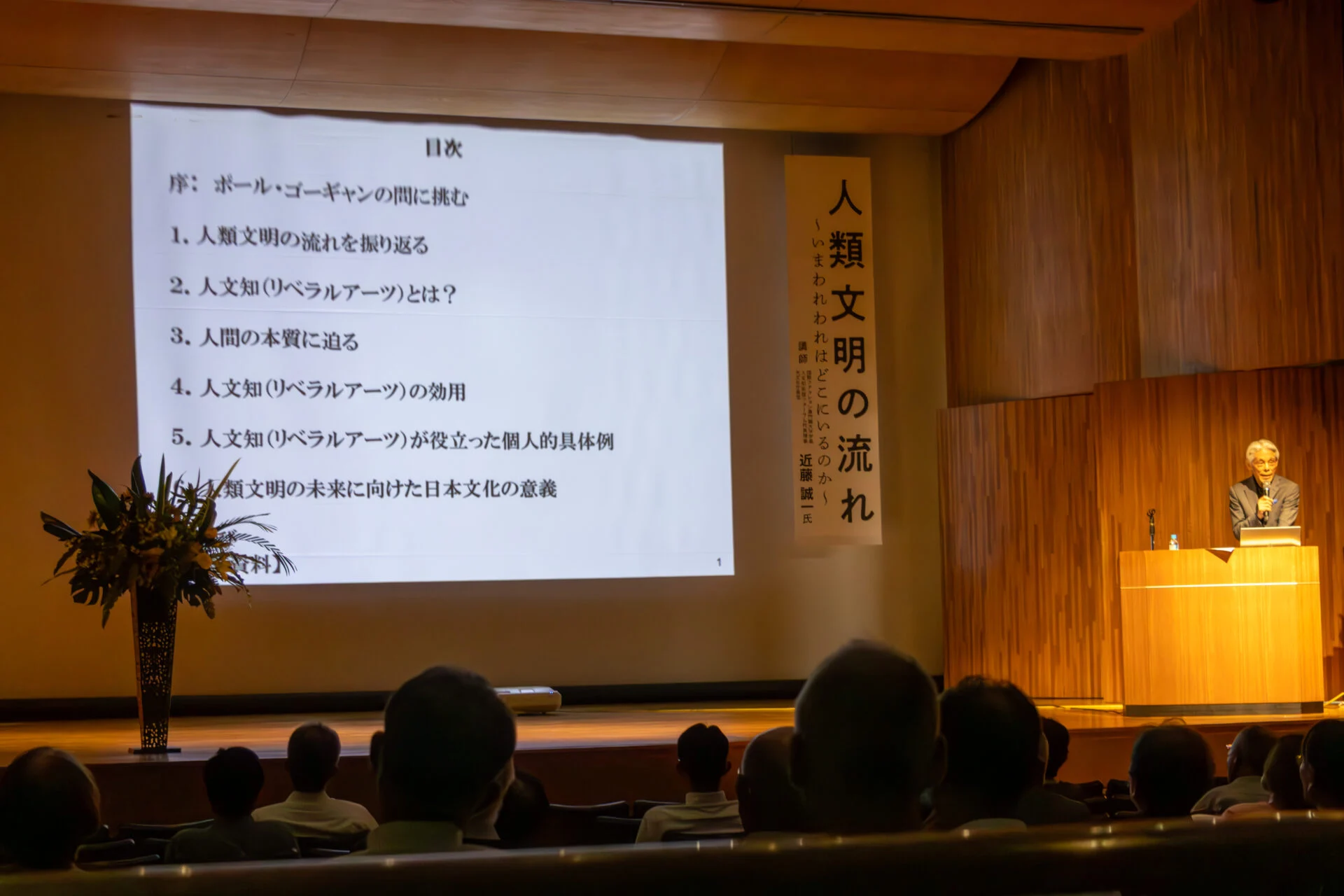

今回の講演は「人類文明の流れ」という壮大なテーマのもと、人間とは何か、そしてどのようにすれば、より良い世界を築けるのかを聴講者とともに考える内容でした。

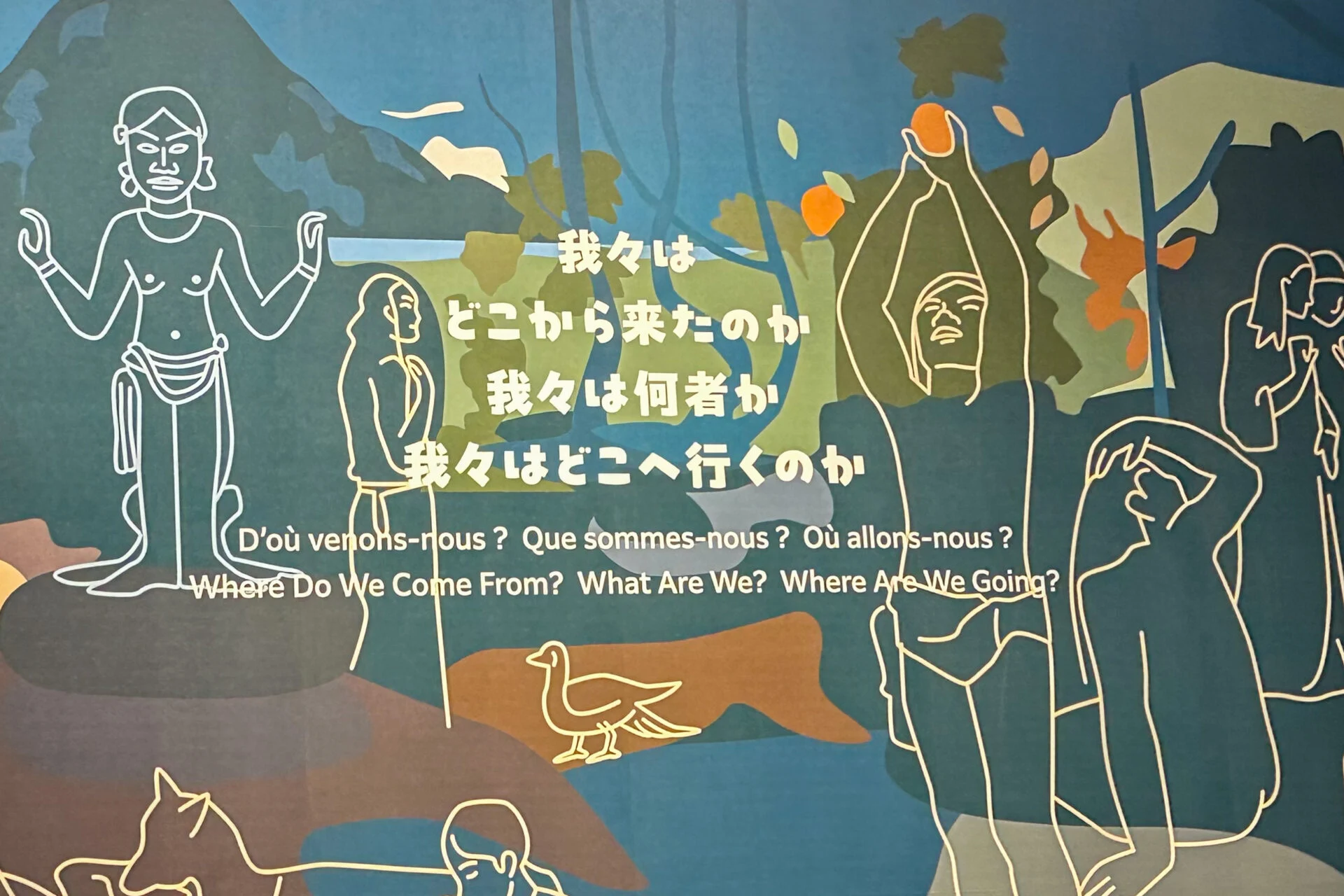

なお、副題の「いまわれわれはどこにいるのか」は、ポール・ゴーギャンの有名な絵画《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》から引用されています。

今から100年以上前の19世紀末、ゴーギャンが絵画を通して投げかけた問いに対し、近藤先生はどのような答えを示すのでしょうか。

講演のなかで、筆者が気になったエピソードをいくつかピックアップして紹介します。

人文知とリベラルアーツについて

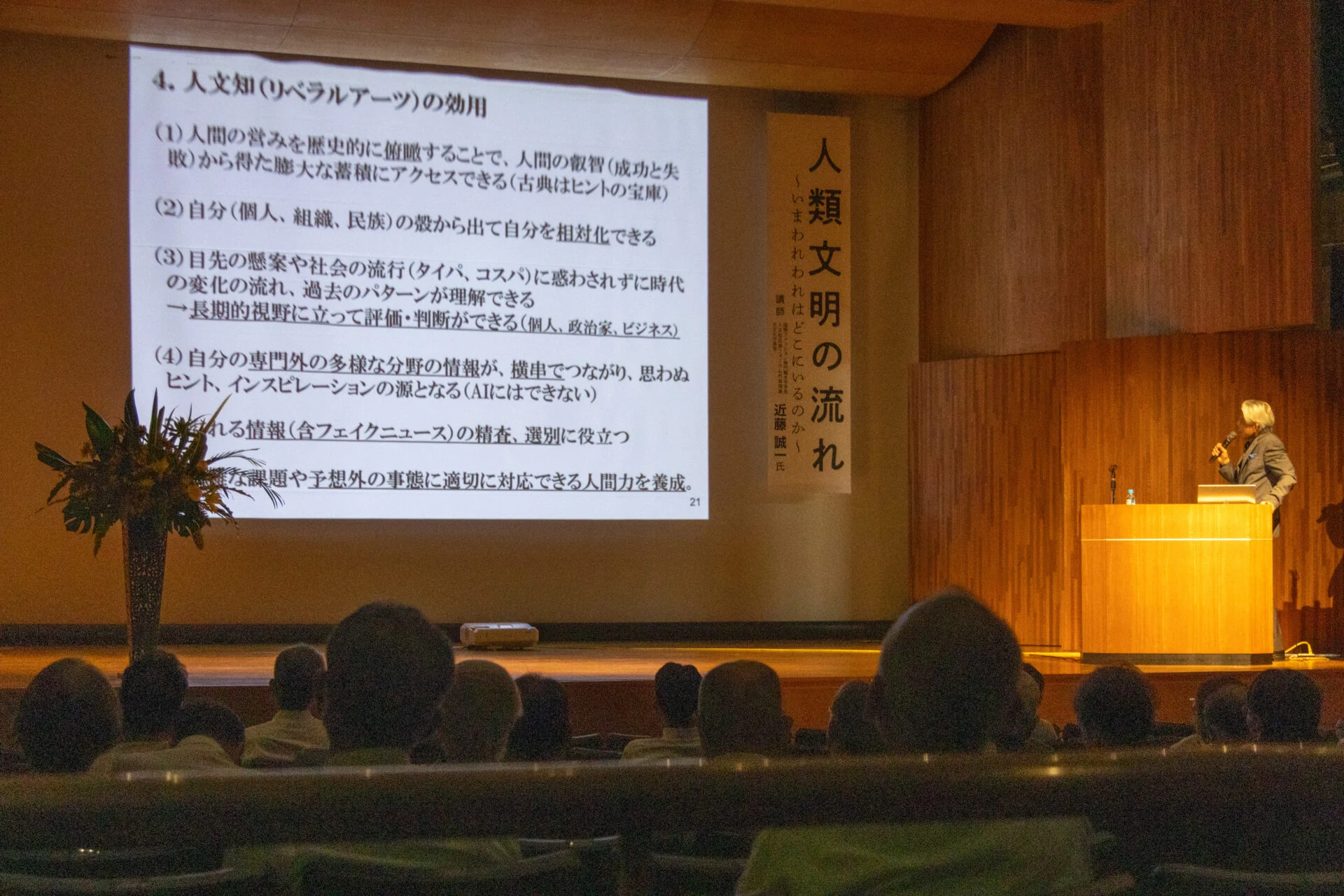

近藤先生が代表理事を務める「人文知応援フォーラム」の名前にも使われている「人文知」という言葉。これは今回の講演のキーワードの一つで、類似する概念として「リベラルアーツ」が挙げられます。

リベラルアーツを一言で表すと、「人間が自由な精神のもとで生きるために身につけるべき学問」で、その考えかたは中世ヨーロッパで生まれた「自由七科」に起源を持ちます。

自由七科とは、中世ヨーロッパにて当時発展していた以下の7つの学問(文法、修辞学、論理学(弁証法)、算術、幾何学、天文学、音楽)を指す

あらゆる学問を学ぶことで固定観念から自由になり、多様な知識を組み合わせて新しいことに自ら挑戦できる心構えを持つことの重要性が説かれています。

講演内でたびたび語られた「人文知」と「リベラルアーツ」の必要性について、近藤先生は以下のように語っていました。

「人類が便利さや楽を追求するために発達させてきたテクノロジーが、我々から人間性を奪っている」

文明の発達によって、一見便利で美しくなったように見える現代の生活。

しかしその裏には、スマホ依存をはじめ、コスパ(コストパフォーマンス)、タイパ(タイムパフォーマンス)、コンプライアンス、ハラスメントなど、モノや規則に縛られた現代人の姿が日常的に見受けられます。

いわば、「目に見えない知的・文化的な檻に閉じ込められ、そこから抜け出せない状況」と言えるでしょう。ここでいう「知的・文化的な檻」とは、常識や固定観念などを指します。

これらを打破し、物事を客観視するために、人文知やリベラルアーツが効力を発揮してくるといった話につながっていきます。

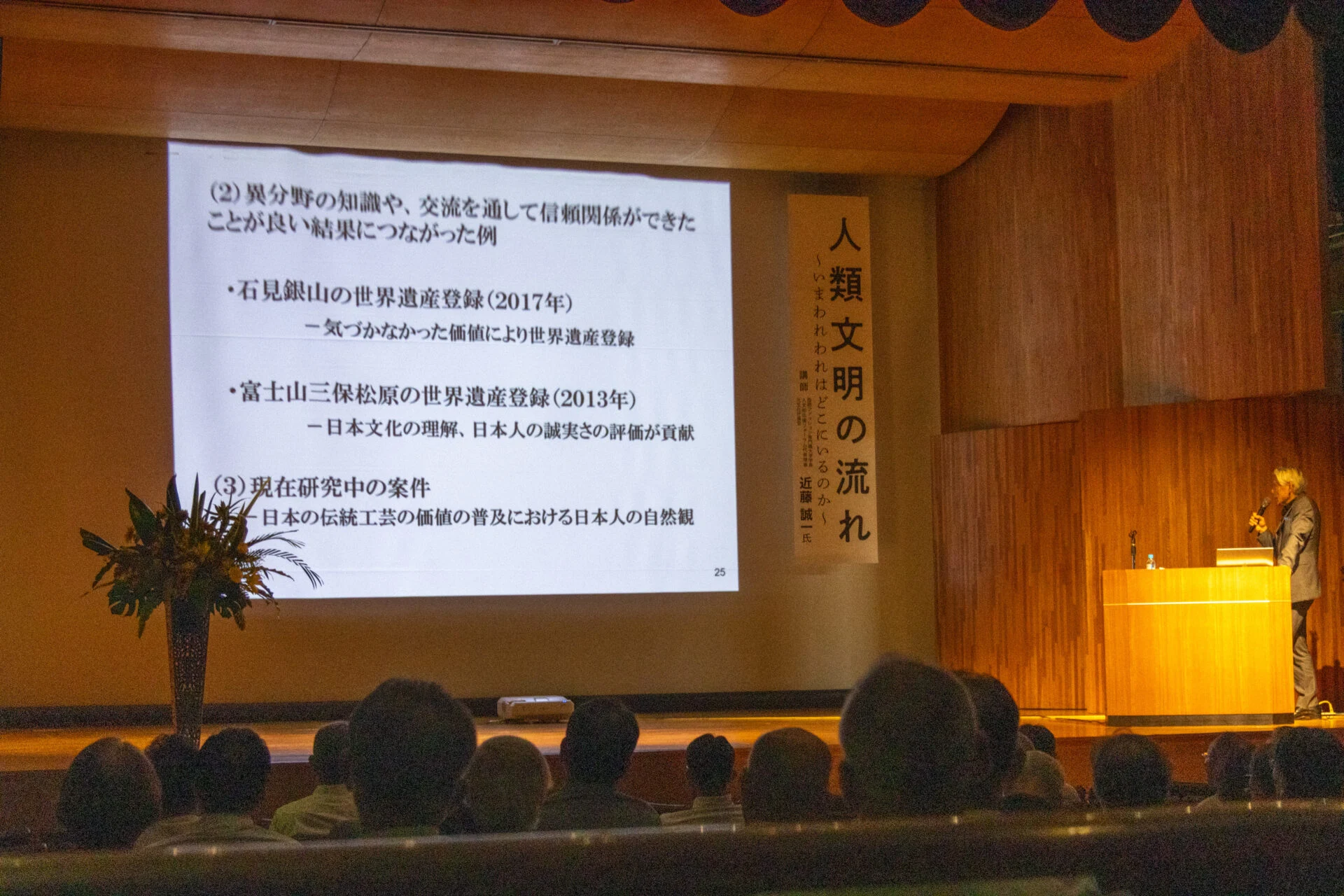

人文知が役立ったエピソード 〜 石見銀山の世界文化遺産登録

近藤先生がユネスコ日本政府代表部大使を務めていた2007年に、島根県にある石見(いわみ)銀山が世界文化遺産に登録されました。

石見銀山の世界文化遺産への登録は一筋縄にいかず、ユネスコの諮問機関であるICOMOS(国際記念物遺跡会議)より「普遍的価値の証明が不十分」であるとして登録延期が勧告されたのです。

困難をチャンスへ変えてくれた二つの言葉

そのような困難のなかで、近藤先生は人文知を通じて出会った次の二つの言葉が、石見銀山の世界文化遺産への逆転登録につながったと語っていました。

一つは、シェイクスピアの戯曲「ジュリアス・シーザー」に登場する「人の成すことには潮時というものがある」という言葉です。

この言葉には、「何か大きなことをやろうと思ったら、やっぱり良いタイミングがある。それを逃したら絶対うまくいかない。タイミングさえつかめばうまくいく」というメッセージが込められています。

もう一つは、第二次世界大戦時のイギリス首相ウィンストン・チャーチルの「悲観主義者はあらゆる機会の中に困難を見出す。楽観主義者はあらゆる困難の中にさえ好機を見出す」という言葉です。

この言葉は、楽観主義者、つまり物事を前向きに捉える人は、どんな困難のなかにも必ずチャンスを見出せる一方で、悲観的な人は困難ばかりに目がいってしまう、ということを例えたものです。

石見銀山の視察で得た気づきから、一転して世界文化遺産登録へ

登録延期の勧告を受け、近藤先生は逆転の糸口を探るため、石見銀山を視察しました。

そこで受けた第一印象は「緑に覆われた、ただの山」。

しかし、この感想が後に逆転のきっかけとなりました。鉱山から採掘された銀の精錬には、大量の燃料(薪)が必要なため、非常に環境負荷がかかります。

しかし、16世紀の石見銀山では森林管理が適切におこなわれ、環境への負荷を抑えた鉱山開発がおこなわれていました。現代でいうSDGs(持続可能な開発目標)が、400年前にすでに実践されていたのです。

このことをパリで開催された世界遺産委員会で伝えたところ、各委員から「これは素晴らしいことではないか」との反響があり、一転して登録が認められました。また、この環境に配慮した姿勢も、世界遺産としての価値を高める要因となりました。

チャンスとタイミングをうまく生かせた背景には、人文知を通じたエピソードがあったのです。

おわりに

筆者は今回の講演を通して、「人文知」という言葉を初めて耳にしました。

雑学に似た印象も受けますが、人文知とは自分の専門外の視点を持つことで、より多角的に物事を捉えるための「教養」だと感じました。

これらは生成AIでは代替できないものですので、今後ますます重要になっていくのではないでしょうか。

そして、毎年多彩な講師を招いて開催される本講演会も、地域における「人文知」を支える一助となっているように感じます。

語らい座 大原本邸に関する記事

第69回 大原孫三郎・總一郎記念講演会「人類文明の流れ〜いまわれわれはどこにいるのか〜」のデータ

| 名前 | 第69回 大原孫三郎・總一郎記念講演会「人類文明の流れ〜いまわれわれはどこにいるのか〜」 |

|---|---|

| 開催日 | 2025年7月25日(金) 午後6時30分〜午後8時 |

| 場所 | 倉敷市本町2-2-21(倉敷公民館・大ホール) |

| 参加費用(税込) | 無料 |

| ホームページ | 公益財団法人 有隣会 |