倉敷屏風祭(びょうぶまつり)は、倉敷の町の総鎮守・阿智神社の秋季例大祭の日におこなわれる行事です。

毎年10月に開催され、町家を一般の人に開放し、室内に屏風が飾られます。

もともと江戸時代の倉敷でおこなわれていた風習でしたが、明治時代に消滅しました。2000年代に入り、地元の有志によって復活。

以降、倉敷美観地区における秋の風物詩の一つとして定着しています。

倉敷屏風祭について、復活に向けて尽力し倉敷屏風祭実行委員長を務めていた、倉敷商工会議所 相談役の岡荘一郎(おか そういちろう)さんにインタビューをしました。

記載されている内容は、2025年10月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

現代に復活した、倉敷ならではの秋祭の風習

倉敷屏風祭は江戸時代に始まった風習で、かつては春と秋の例大祭の日におこなわれていました。明治時代後期に一度消滅しましたが、2002年に地元の人の尽力によって復活。

以降、阿智神社の秋季例大祭や素隠居(すいんきょ)などとともに、倉敷の秋祭の風物詩として親しまれています。

もともとは本町・東町でおこなわれていましたが、倉敷美観地区全体に拡大しました。

また2017年には、文化庁の日本遺産「一輪の綿花から始まる倉敷物語~和と洋が織りなす繊維のまち~」の構成文化財の一つになりました。

2025年の屏風祭では、美観地区内36軒(38か所)で屏風が展示されます。

江戸時代に生まれた屏風祭は倉敷の祭の風物詩

岡荘一郎さんに、屏風祭の歴史について話を聞きました。

屏風祭の歴史は古い?

岡(敬称略)

屏風祭は、江戸時代の倉敷の町(現在の美観地区周辺)において、阿智神社の春・秋季の例大祭のときにおこなわれていた風習が起源です。

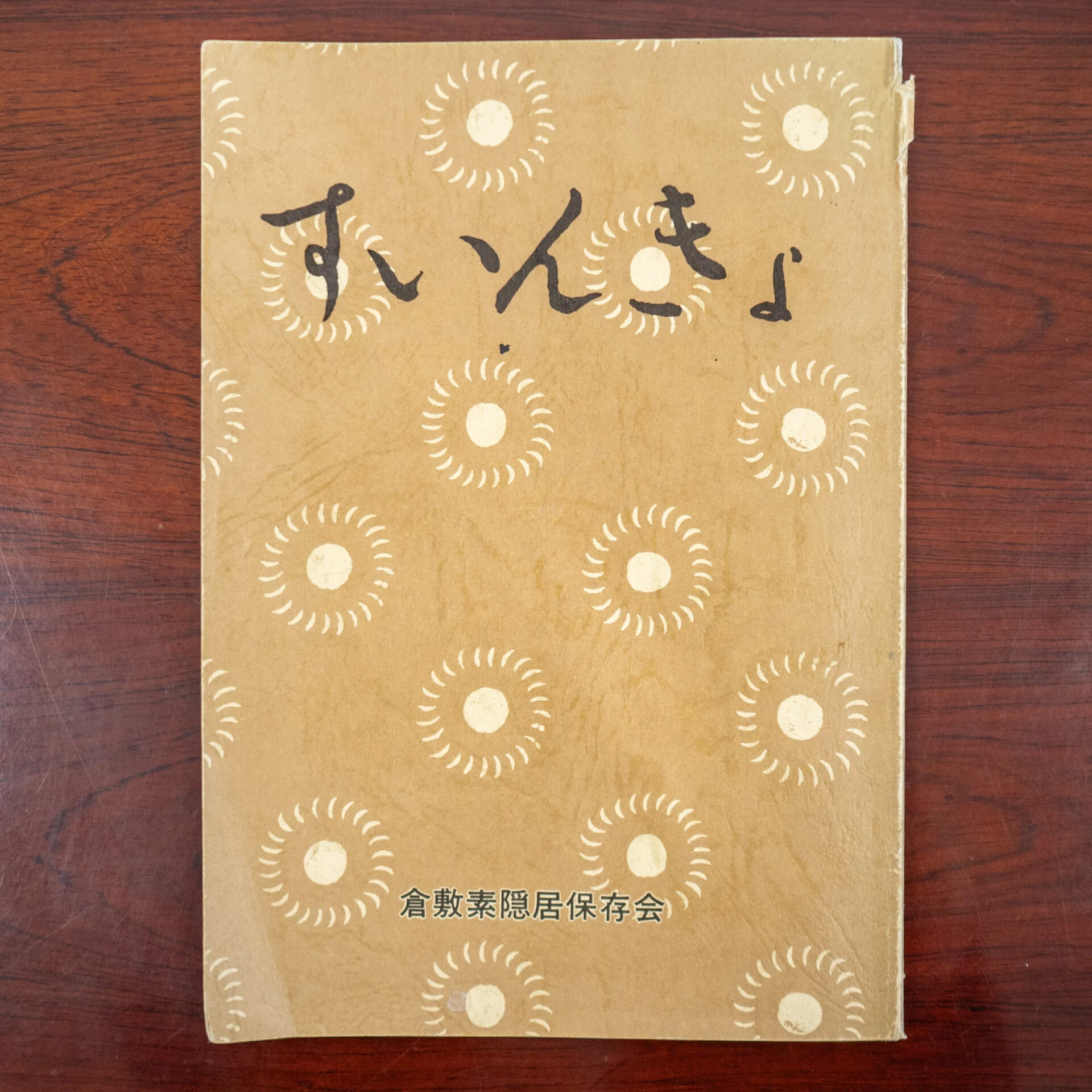

1991年に倉敷素隠居保存会が発行した冊子『すいんきょ』では、屏風を飾る風習についての説明があります。

同書によると倉敷の町では、阿智神社の春祭・秋祭に合わせ、分限者(富豪)が自宅の表の一室に、家宝である自慢の金屏風を飾ったといいます。

そして格子戸を外し、赤い毛氈(もうせん:フェルト状の和風の敷物)を敷き、壺に花を生けて飾り、紅白の幕を張って、道行く人に屏風を見せました。

屏風を飾ったのは、戎町(現在のえびす通り商店街あたり)・本町・東町などが主体だったようです。

通行人が足を止めて飾られた屏風に見入る光景は、倉敷の祭の風物詩として知られていたとのこと。

なお旧大原家住宅の格子を見てみると、外れるようになっていた形跡があり、屏風祭をおこなっていた痕跡も確認できました。

屏風を飾る風習はいつごろから始まった?

岡

屏風を飾る風習がいつごろから始まったかは不明です。

冊子『すいんきょ』によれば、江戸時代後期の文化・文政のころ(1800年代前半)には、すでに倉敷の祭の風物詩として定着していたそうです。

祭の時期に屏風を飾る風習は、あくまでも町人が自主的におこなったもので、阿智神社が関与していたものではありませんでした。

なぜ屏風を飾ったのか。

岡

屏風を飾った理由も明確にはわかりません。

ただ、江戸時代に京都の祇園地区のお茶屋さんで、屏風を飾る風習があったと聞いています。

1年に1度、お世話になったお客さんに感謝の意を示すため、部屋に自慢の屏風を飾り、お客さんを招いて厚くもてなしたそうです。

また、かつて倉敷にあった「大嶋屋」の主人は大変な屏風好きとして知られ、京都まで屏風を買い付けに行っていたとの記録が残っています。

そこで私は、次のように推測しています。

京都から屏風が持ち込まれるとともに、屏風を飾る風習も伝わり、祭のときに通行人に屏風を飾って見せるという倉敷独自の風習に変化したのではないでしょうか。

ちなみに、当時の日本画家にとって、屏風はキャンバスのようなものでした。屏風は絵画作品・芸術作品としての意味合いもあったのです。

さらに、当時の分限者にとって屏風はステータスシンボルの一つでした。今でも富裕層が絵画をコレクションしていますよね。それと同じようなものです。

その後、屏風を飾る風習は廃れたと聞いたが、いつごろなくなったのか。

岡

屏風を飾る風習が消えたのは、明治時代後半ごろだと考えられます。

2000年代のはじめ、美観地区で育った当時90代の人に「幼いころ、祭のときに屏風を飾っている家へ行って、飴玉をもらったことを覚えている」と聞きました。

やはり明治時代後半ごろまでは、あったのではないでしょうか。

私の推測では、生活環境や文化の変化に加え、戦争の勃発などのさまざまな要因で風習が消えたのではないかと思います。

なお町としての屏風祭は明治時代後半ごろに途絶えましたが、個人としては唯一、東町の「はしまや(楠戸家)」が祭のときに屏風を飾る風習を現代まで続けていました。