災害時に避難先へ持っていく防災リュック。

「非常用持ち出し袋」とも呼ばれ、避難先で2、3日を過ごすための食料や備品類を用意するように推奨されています。

しかし、「災害が起きる前に用意しなければ」と頭では分かっていても、どう準備すれば良いのか分からず、つい後回しにしてしまうかたもいるでしょう。

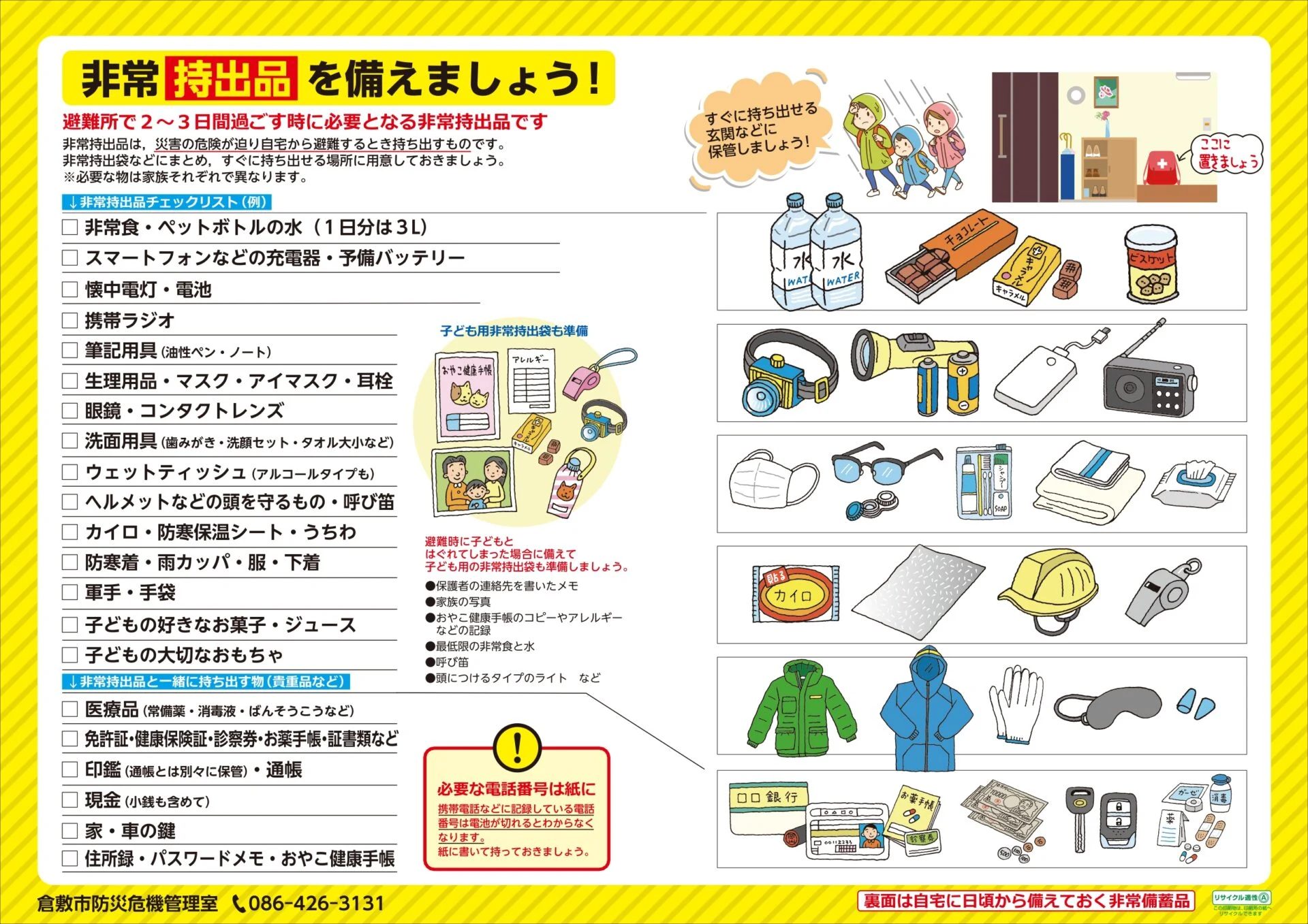

調べると、倉敷市では防災リュック作りをサポートする「非常持ち出し品のチェックリスト」を公開していました。良い機会なので、このチェックリストを参考に、筆者もオリジナルの防災リュックを作ってみました。

倉敷市防災危機管理室地域防災推進課のかたからいただいたアドバイスとともに進めた、防災リュック作りのようすを紹介します。

記載されている内容は、2025年9月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

防災リュックについて

防災リュックは、災害時に必要なアイテムを詰め込んだ非常用のリュックサックです。地震・水害などの災害が発生した際、パッと背負って避難先へ移動することで、自分の命を守り、避難先での生活を支える存在となります。

避難先には種類があり、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の2種類があります。

- 指定緊急避難場所

災害の危険が迫った場合に、一時的な緊急避難先として開放される場所です。命を守るための避難場所として使われる - 指定避難所

災害の影響で自宅に長期間戻れなくなった場合に、被災者の生活の場として開放される場所(学校など)

防災リュックは、「指定緊急避難場所」で2、3日を過ごすために用意するものとして考えると、何を準備すれば良いのか計画を立てやすくなります。

性別や年齢、家族構成によっても防災リュックの中身は異なるため、個人の状況に合わせて中身をカスタマイズすると安心です。

倉敷市が配布しているチェックリストを参考に、防災リュックを作ってみる

倉敷市ホームページの「災害備蓄について」では、家庭で備えておきたい非常備蓄品や、防災リュックに入れる非常持出品について、詳しい情報が掲載されています。

早速、非常持出品のチェックリストを参考に、防災リュックを作ってみました。

食料品・飲料水

筆者がまず用意したのは、食料品と飲料水です。

災害の種類や規模によっては、指定緊急避難場所で、食事が配布されないことも考えられます。自宅に戻るまでの数日間の食事は、自分で用意する必要があります。

災害時用の非常食は、ホームセンターや大型雑貨店の「防災コーナー」で販売されています。売り場には、和食・洋食・中華、お米やパスタ、お菓子まで、バラエティ豊かな非常食が並んでおり、選ぶのが楽しくなりました。

ようかんやキャラメルなど、コンパクトでエネルギーが摂れる甘いものも入れておきます。個人的に、いそべ餅やパスタが水を注ぐだけで食べられるのには驚きました。

食べてみたいものが多すぎて、つい買いすぎましたが、厳選した3日分の食事と甘いお菓子を密閉袋に入れました。それ以外の非常食は、非常備蓄品として自宅にしまっておくことにします。

飲料水は、長期保存が可能な500mlのペットボトルを1本と、スーパーマーケットで販売している一般的な2Lのペットボトルを2本用意しました。500mlのペットボトルは、飲み終わった後に水筒代わりとしても使おうと考えています。

チェックリストによると、一人当たりの1日分の水は3Lとされていますが、正直なところ、これ以上持ち運ぶのは難しいと感じました。

なお、備蓄用ではない飲料水でも、2年ほどの賞味期限があったため、あえて通常の飲料水を購入しています。

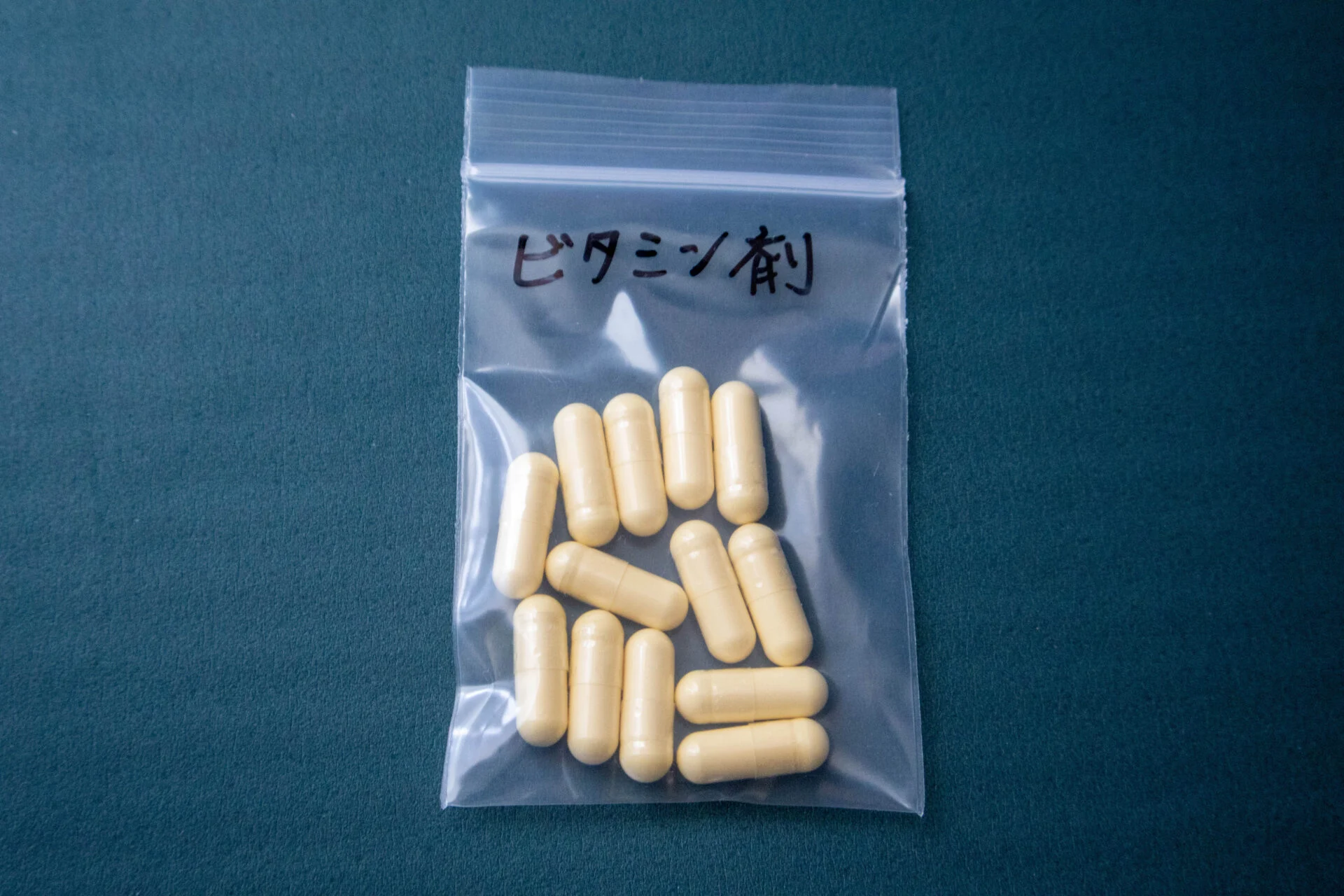

最後に、チェックリストには書かれていませんが、ビタミン剤のサプリメントも入れておきました。

生野菜などが食べられない非常時の食事。ビタミン不足が不安なので、サプリメントで栄養を補おうと思います。

衛生グッズ

続いて用意したのは衛生グッズです。

筆者は以下のアイテムを用意しました。

- ウェットティッシュ(アルコールタイプ)

- 紙せっけん

- メイク落としシート

- 身体拭きシート

- 綿棒

- 歯ブラシ・糸ようじ

- ティッシュ・ハンカチ

女性の場合、避難時に化粧しているかたも多いと思うので、メイク落としシートを入れておくと安心かもしれません。筆者は洗顔代わりにも使いたかったため、洗顔不要のタイプを選びました。

また、筆者は裸眼なので用意しませんでしたが、コンタクト・眼鏡の予備も必要なかたは入れておきましょう。

また、さまざまな場面で活用できそうな薄手のタオルも1枚用意しておきます。

また、生理用品も用意しました。

重さは軽いものの、予想以上にかさばったため、今回は薄型のものを購入しています。生理用品と同様に、オムツ類の衛生用品もかさばりやすいと思いました。

季節に合わせた着替え

続いて、3日分の着替えを用意しました。

夏の避難を想定していたため、上は半袖のTシャツを3枚、下は半ズボンと長ズボンをそれぞれ1着ずつ用意しました。寝間着や運動着のような、リラックスしやすい服を選んでいます。

いざという時の備品類

防災リュック作りでもっとも悩んだのは、細々した備品類でした。どこまで準備するかは人それぞれだと思います。

筆者が用意した18種類のアイテムを紹介します。

まずは、乾電池を必要とする電気製品類。

念のため、取扱説明書も一緒に入れました。

- 懐中電灯(手で持つタイプ)

- LEDライト(引っかけられるタイプ)

- 携帯ラジオ

機器類は、きちんと動作するかどうか、操作方法も含めて収納する前に一度確認しておくと安心です。また、液漏れや電池の消耗を防ぐために、乾電池は外して保管しておきましょう。

懐中電灯について、筆者は家電量販店で安売りされていたものを購入しましたが、災害時には両手が空くヘッドライトがあると良いそうです。

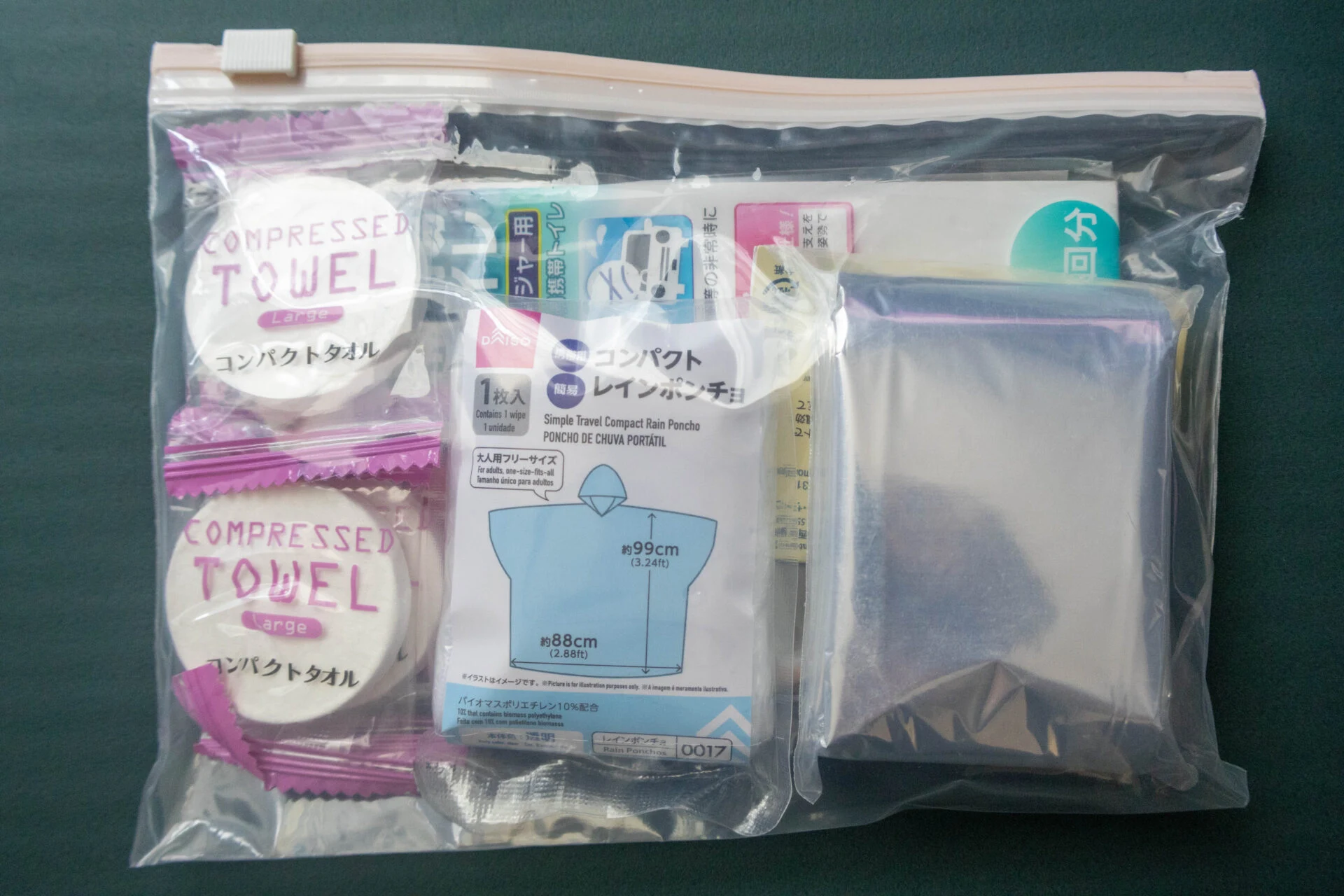

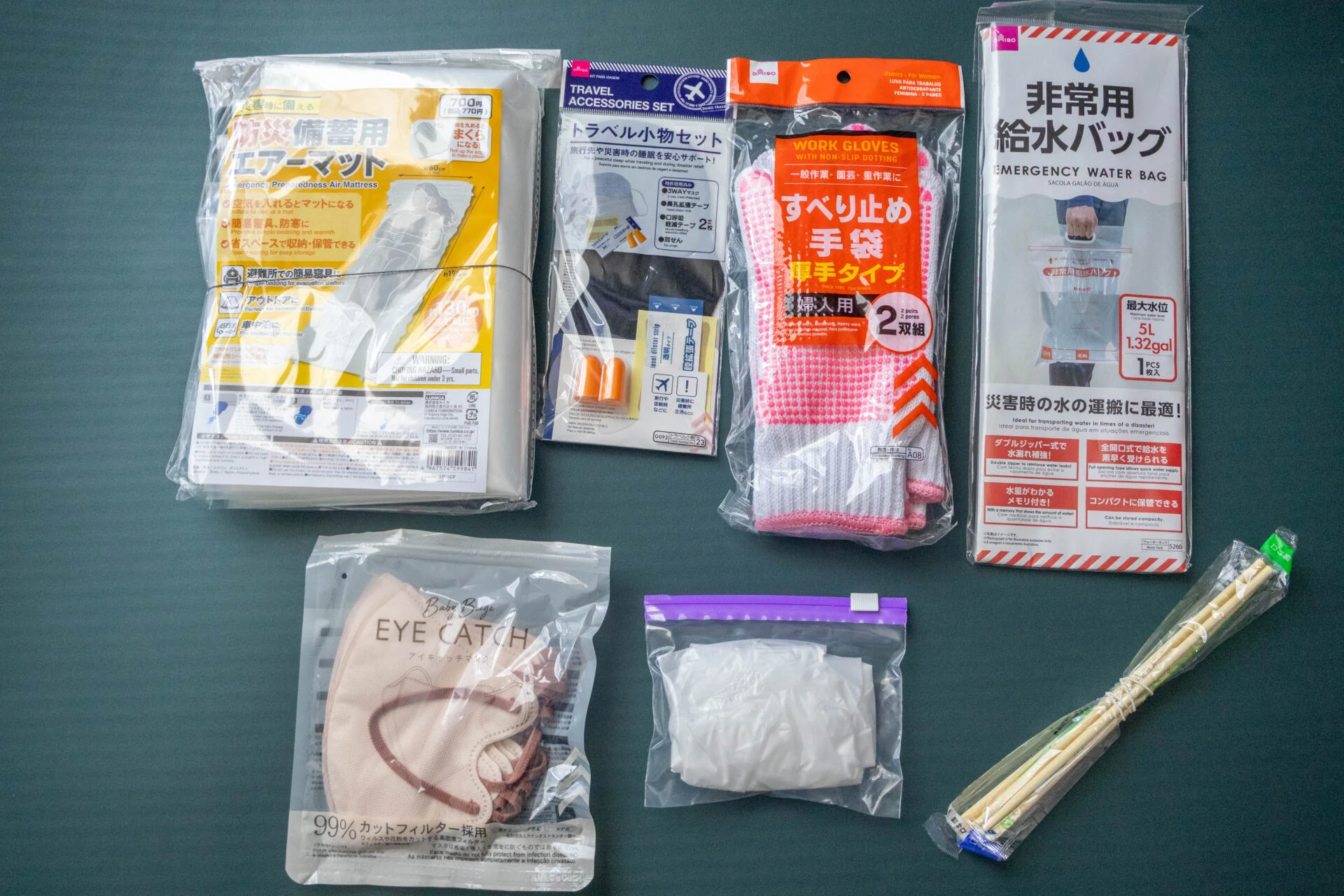

続いて、個人的に「あったら便利かもしれない」と思ったものも用意してみました。

- 防寒保温シート

- レインコート

- 簡易トイレ(1回分)

- 水で膨らむコンパクトタオル

- エアーマット

- 耳栓、アイマスク

- 軍手

- 非常用給水バッグ

- マスク

- ビニール袋

- 割り箸

防寒保温シートとビニール袋、割り箸以外は、すべて100円ショップで購入しました。防寒保温シートについては、筆者はアウトドアショップで購入しましたが、100円ショップでも販売されています。

まさかエアーマットまで100円ショップで手に入るとは思いませんでした。

100円ショップは防災リュック作りの強い味方です。店舗によっては防災コーナーが設けられている場合もあるので、機会があればぜひチェックしてみてください。

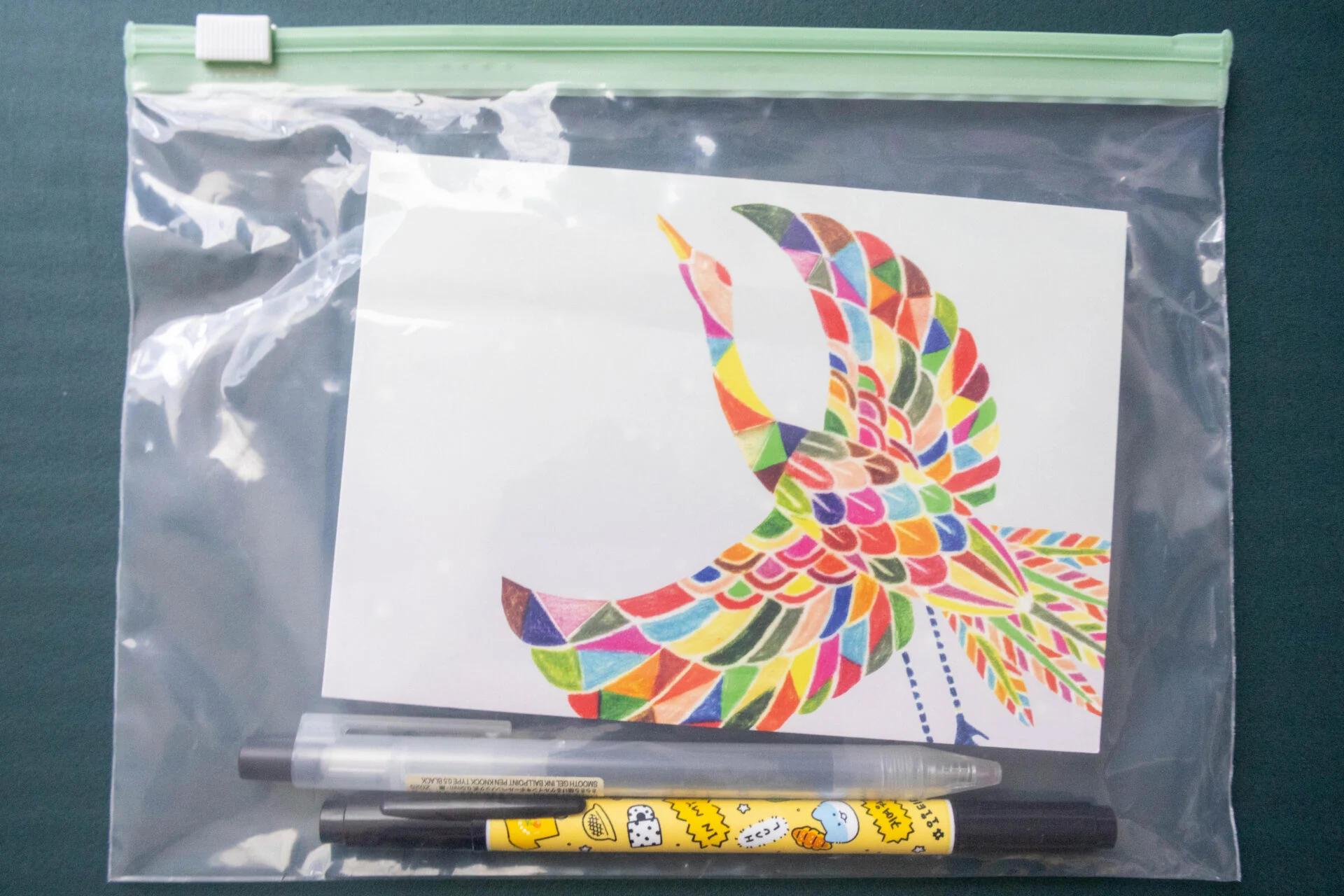

さらに、チェックリストにもあった筆記用具とノートも用意します。ノートには、万が一を考えて油性ペンで家族の緊急連絡先や住所などを書いておきました。

呼び笛は、100円ショップで購入したものです。

身元確認ができるIDカードも付いていたので、自分の名前や連絡先などを書いて笛のなかに入れました。

IDカードが活躍する時を想像してみると、なんとなく気分が沈みますが、これも大事な防災の備えです。非常時にすぐに使えるように、取り出しやすい場所に付けておきましょう。

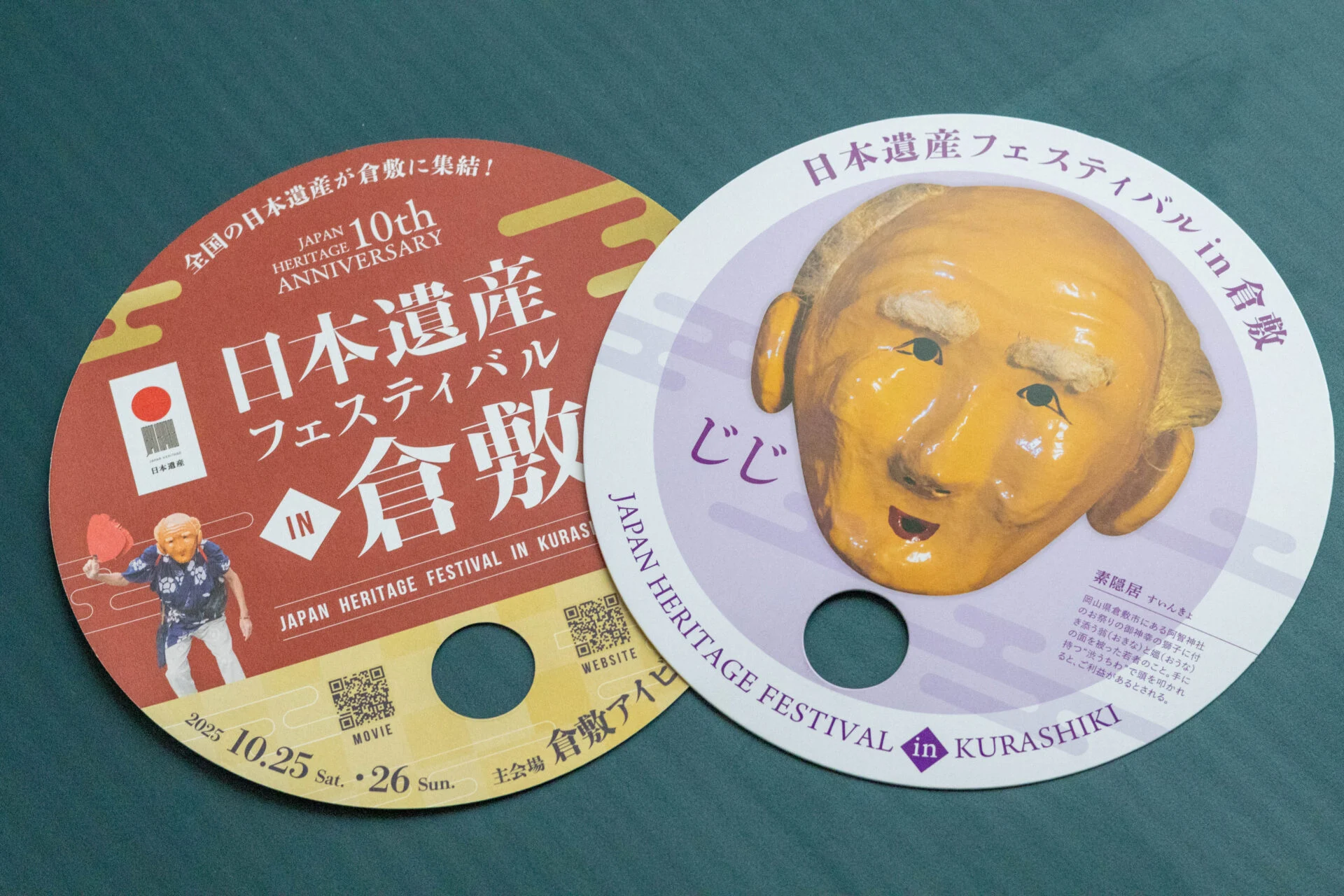

防災リュックを作った時期が夏だったこともあり、うちわも用意しました。筆者は紙うちわにしましたが、扇子(せんす)などもかさばらなくて良いかもしれません。

防災リュックを作ったのは真夏だったので、暑さをしのぐアイテムを入れましたが、夏が終わったらカイロや防寒具を追加する必要があると思いました。

衣替えも兼ねて、年に2回は点検したほうが良さそうです。

スマートフォン用の充電器とモバイルバッテリーも入れたら、いよいよ防災リュックが完成です。

完成した防災リュックを背負って、実際の避難予定場所へ

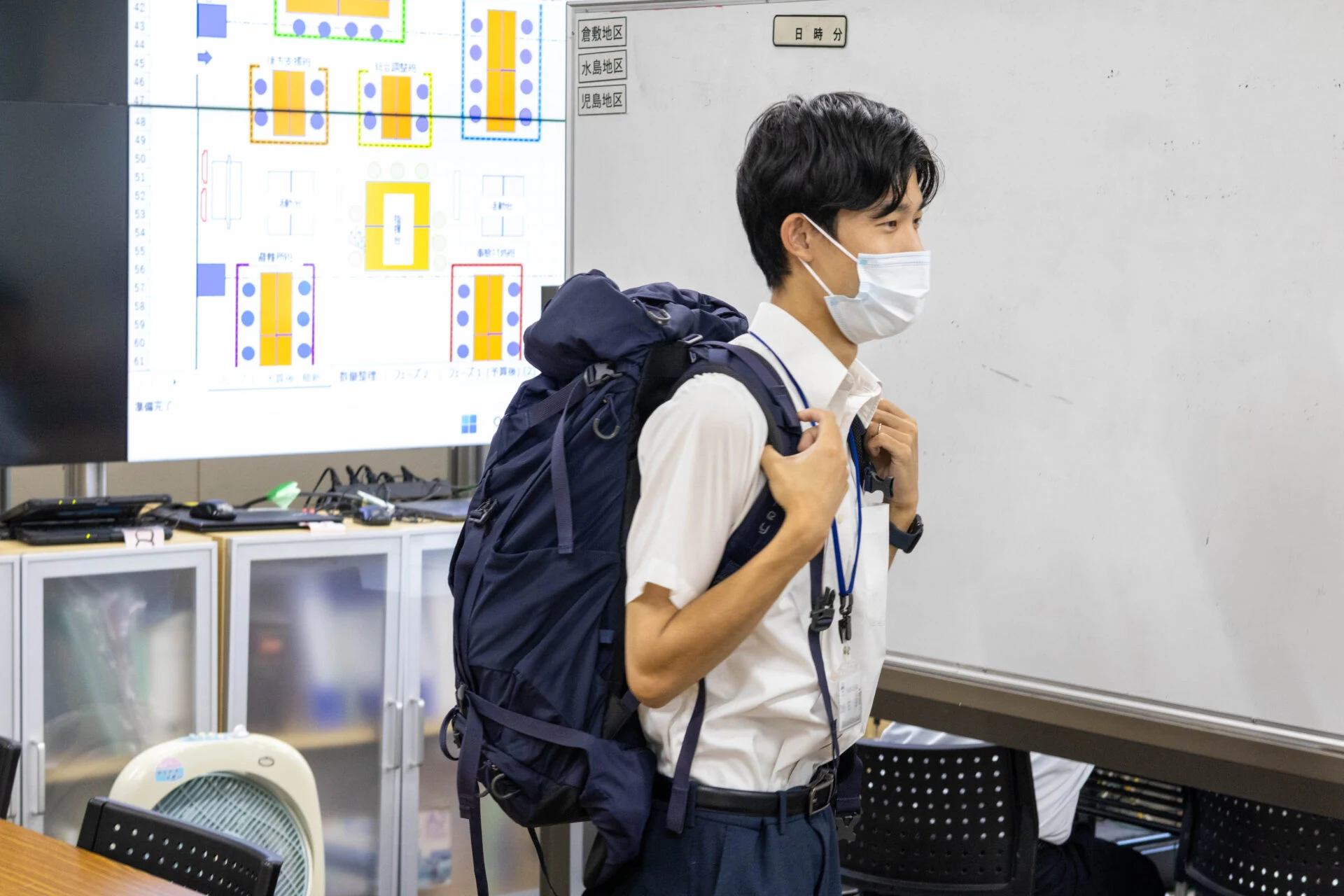

防災リュックに使ったリュックは、46Lの登山用リュックでした。

当初予定していたリュックのサイズはもっと小さかったのですが、まったく入りきらなかったため、登山用リュックに急遽変更です。

早速背負ってみると、あまりの重さに驚きました。

重さを測ってみると、なんと約11kg。体力に自信のある筆者でも、歩くのがしんどくなりそうな重さです。

「この重さのリュックを背負って避難できるのだろうか」

そう思い、実際に避難所まで防災リュックを背負って歩いてみました。15分ほどの道のりが、思いのほか遠く感じます。無事にたどり着くことはできましたが、この重さのままでは「身軽に避難できないかもしれない」と不安になりました。

しかし、防災リュックを軽くしたくても、用意したのは自分が必要だと思ったアイテムばかり。飲料水も、1.5日分にあたる4.5Lしか入れていません。

ここからどのように防災リュックを軽くすれば良いのだろう……

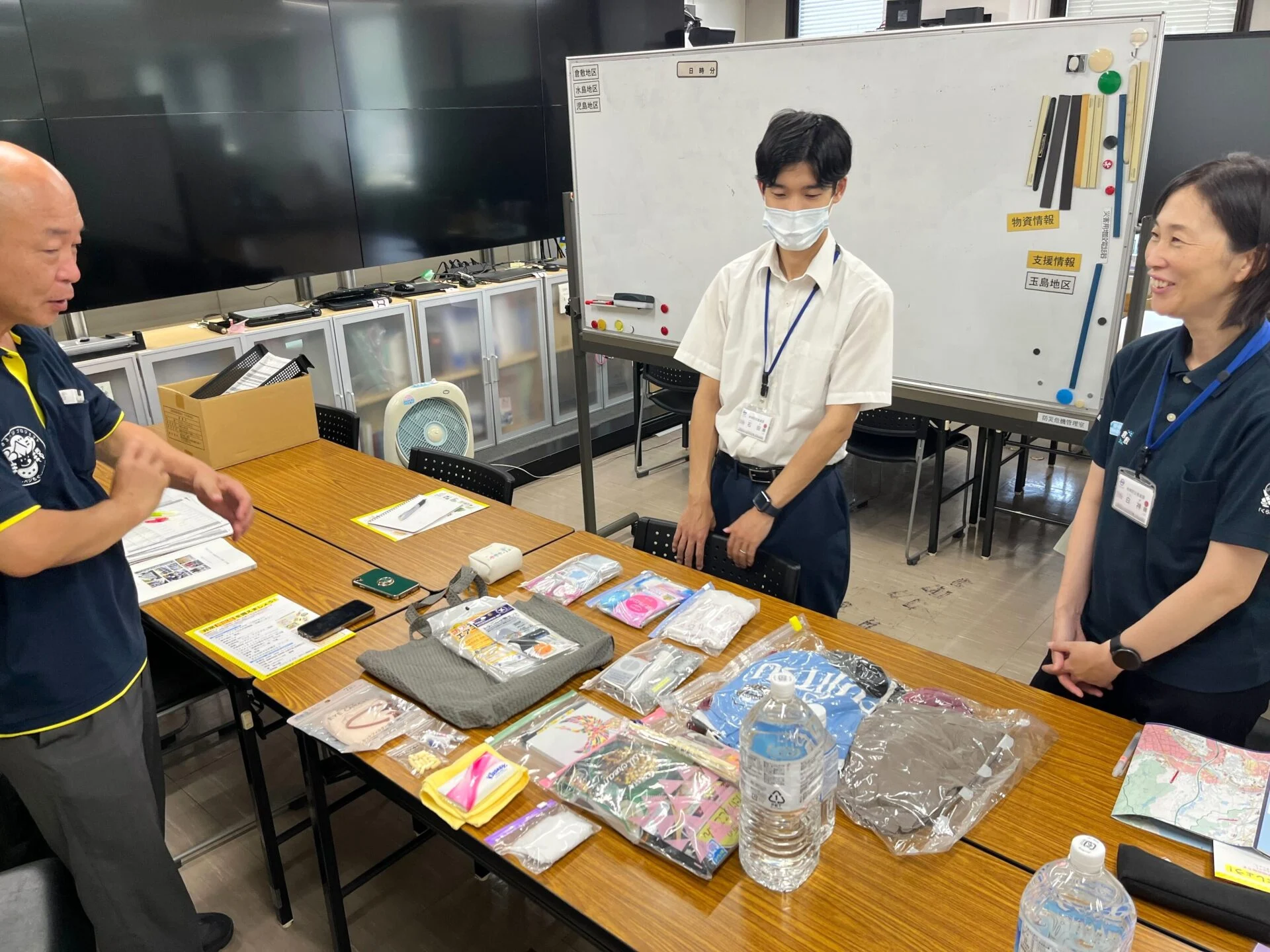

アドバイスをいただくため、倉敷市防災危機管理室 地域防災推進課に防災リュックを持ち込んでみました。

合わせて、避難時のさまざまな疑問点についても質問してみました。