訪れてみないとわからないのが屏風祭の楽しみ

2002年に復活して23年が経過した倉敷屏風祭。毎年の開催で工夫している点やこだわりはあるのでしょうか。また今後の展望などについても聞きました。

屏風祭で工夫している点やこだわっている点は?

岡

屏風祭では、毎年「第○回」と付していません。屏風祭は現代に始めたものではなく、昔あって一度途絶えた風習を復活させたというスタンスだからです。

いつから始まったのかわからないものですから、○回と数えられませんよね。

あと、ほかにこだわっている点が、決まりをあまりつくらないこと。決まりは、屏風を飾って来場者に見せることくらいですね。

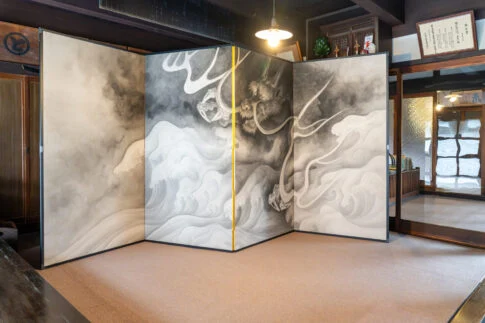

どのような屏風を飾るかは自由ですし、屏風は自宅で保有しているものでなくても構いません。借りてきたものでもOK。昔からある古い屏風でなくても良くて、新たに買ったものでも問題ありません。

また、どのような屏風をどのように飾るのかについて、事前に知らされないのもポイントです。

ですから、実際に開催されて、現地で初めて屏風がわかります。訪れてみないとわからないのが、屏風祭の楽しみかたの一つです。

2002年に屏風祭が復活して23年が経過したが、変化はあるか。

岡

少子高齢化は問題ですね。

2002年の時点でも高齢化は顕著でしたが、それでも楽しんで参加を続けてくれるかたが多かったです。

しかし、近年は年に勝てず、体力面の問題から参加を辞退されるかたもおられます。新しく参加する若い世代もおりますが、このままではいずれ衰退していく懸念がありました。

そこで、開催エリアを従来のメイン会場だった本町通り・東町通りから、倉敷美観地区全体まで拡大してみたのです。

自主的に参加していただいて、最終的に30軒以上の展示を維持できました。

また私が屏風祭に奔走したことが知られて、私のところに、いろいろなかたが不要になった屏風を持ってくるようになりました。今、倉庫にたくさんしまってあります。

店舗を賃貸で利用している人のなかには、屏風祭に参加したい、場所を提供したいけど、飾る屏風がないかたもいます。

そこで、私が保管している屏風を貸し出すことで、参加しやすくできれば良いですね。

もともと屏風祭は、自然発生的に生まれたものと考えています。時代に合わせて柔軟に対応していくことも必要だと考えています。

地元の団体などとの連携は。

岡

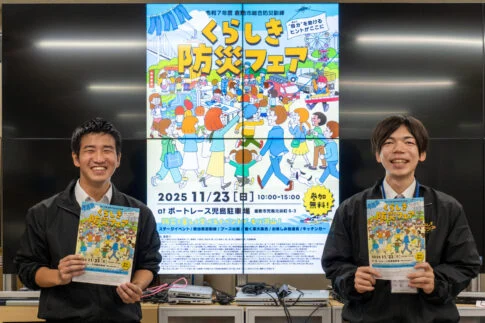

地元のソフトウェア企業や岡山大学、倉敷青陵高等学校などと連携し、2025年より二次元コードを読み込んでおこなう外国語での音声ナビゲーションを始めました。

近年は海外からの訪問者が急増したためです。

ほかに、倉敷芸術科学大学と連携しています。また、倉敷出身の日本画家・森山知己(もりやま ともき)さんも屏風祭に協力をしてくれています。

森山さんは、日本画・屏風の表装技術を後世に継承する必要性を感じているとのこと。

現代において屏風に関する技術を知る人が少なく、このままでは屏風づくり自体が消滅するという危機感を覚えているそうです。

そこで学生たちが作品を描き、屏風をつくって、屏風祭でそれを飾ります。

また卒業した学生が画家になり、描いた屏風を屏風祭に飾ったこともあります。

屏風祭を通じて、屏風文化、表装技術を伝えていきたいですね。

地元の尽力で復活した歴史ある倉敷ならではの風習・屏風祭

倉敷の風物詩だった屏風祭。約100年のあいだ途絶えていましたが、岡さんたち地元の人の尽力で復活し、20年以上が経過しました。

2025年の屏風祭の開催は、10月18日(土)・19日(日)の2日間。

当日は屏風祭以外にも、阿智神社の秋季例大祭をはじめ、御神幸行列や素隠居、千歳楽など、行事が目白押しで、倉敷の町が祭の雰囲気一色になります。

倉敷美観地区を訪れて、歴史ある文化や風習に触れてみてはいかがでしょうか。