目次

繊維関連企業が集積する児島は、倉敷を代表する「繊維のまち」

「繊維のまち」として国内外のファンを魅了する児島。

児島で作られている多彩な繊維製品を、企業とともに紹介します。

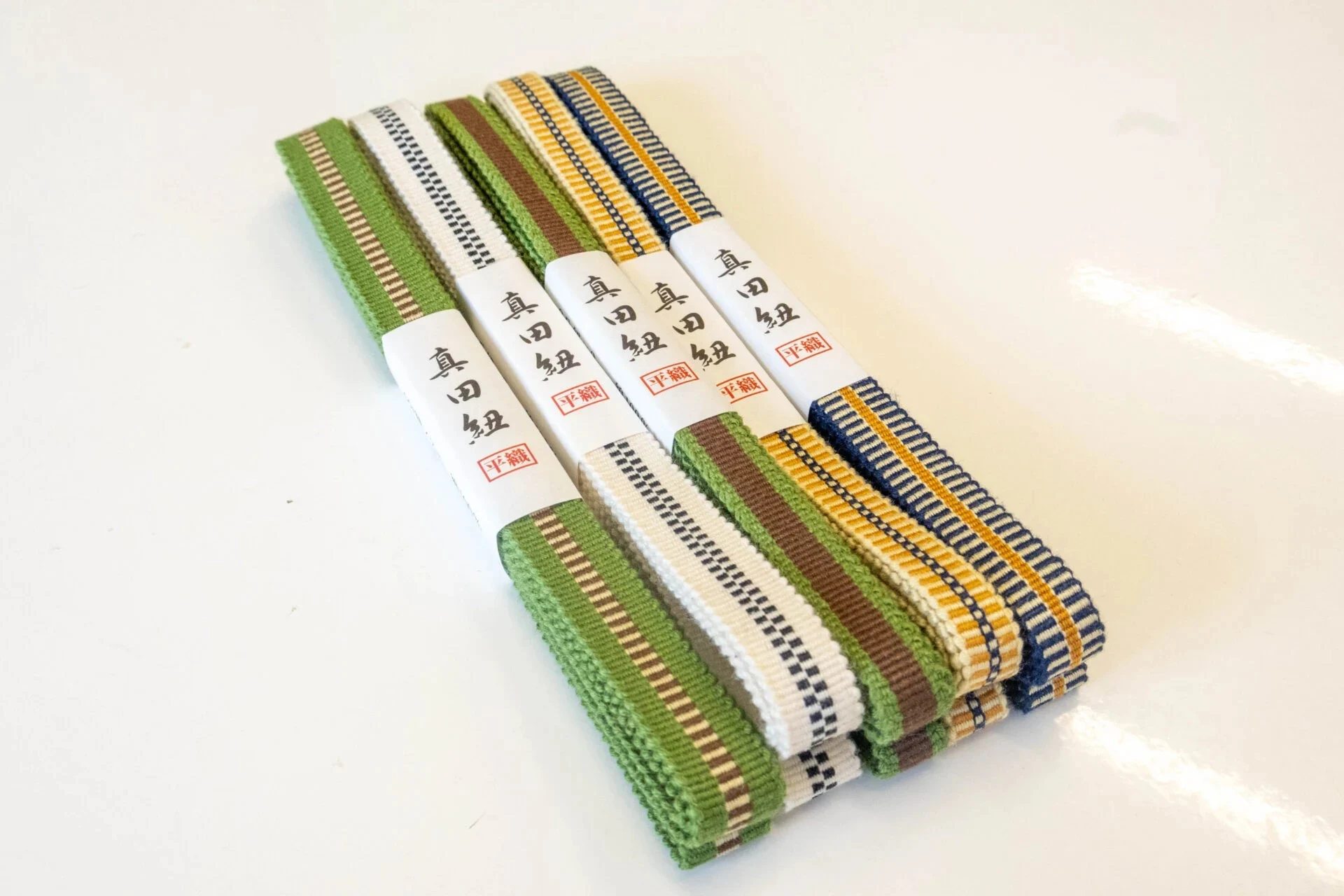

児島で最古の細幅織物「真田紐」

児島の繊維製品において、最古の歴史を持つのが真田紐です。

真田紐は、世界でもっとも細い織物とも言われており、重いものを吊っても伸びない丈夫さが特徴です。

かつては武士の甲冑(かっちゅう)をつなぐための防具や、刀の下げ紐、滑り止めとして使われていました。また、庶民の間でも、茶器をまとめる紐や、帯留めとして活躍していたそうです。

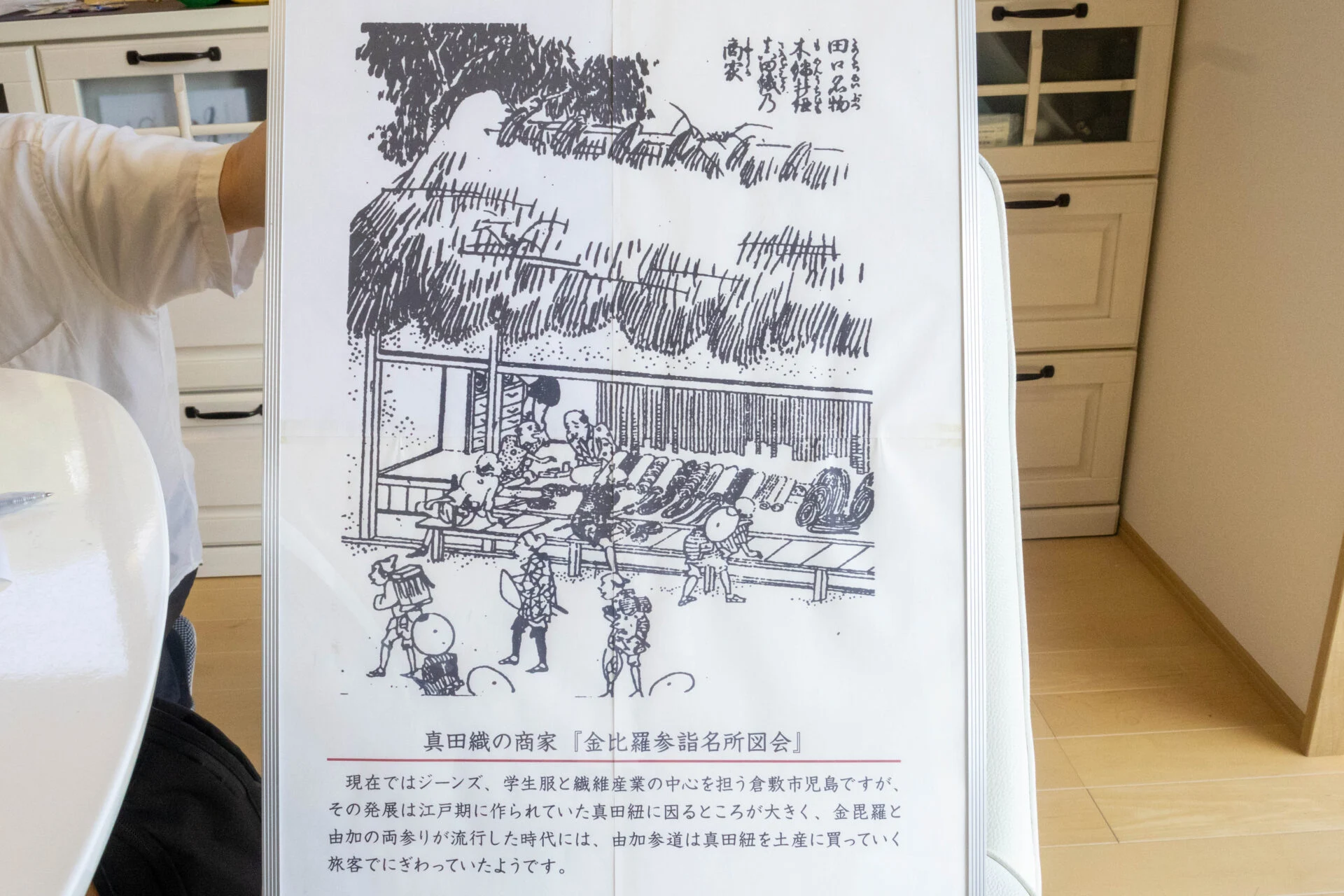

児島における真田紐は、1789年に田之口村で初めて作られたという記録が残っています。

真田紐は、金毘羅山と由加神社の両参りの土産物として流行し、児島が織物のまちとなる礎を築いていきました。

しかし、時代の流れとともに真田紐を製造する業者が減少し、2025年現在、児島真田紐を製造しているのは坂本織物有限会社(以下、「坂本織物」と記載)だけとなっています。

児島の真田紐も後継者不足で一時期、途絶えかけましたが、坂本織物の現専務取締役 坂本早苗(さかもと さなえ)さんによって、貴重な技術や真田紐を織るために必要不可欠な力織機が受け継がれることとなりました。

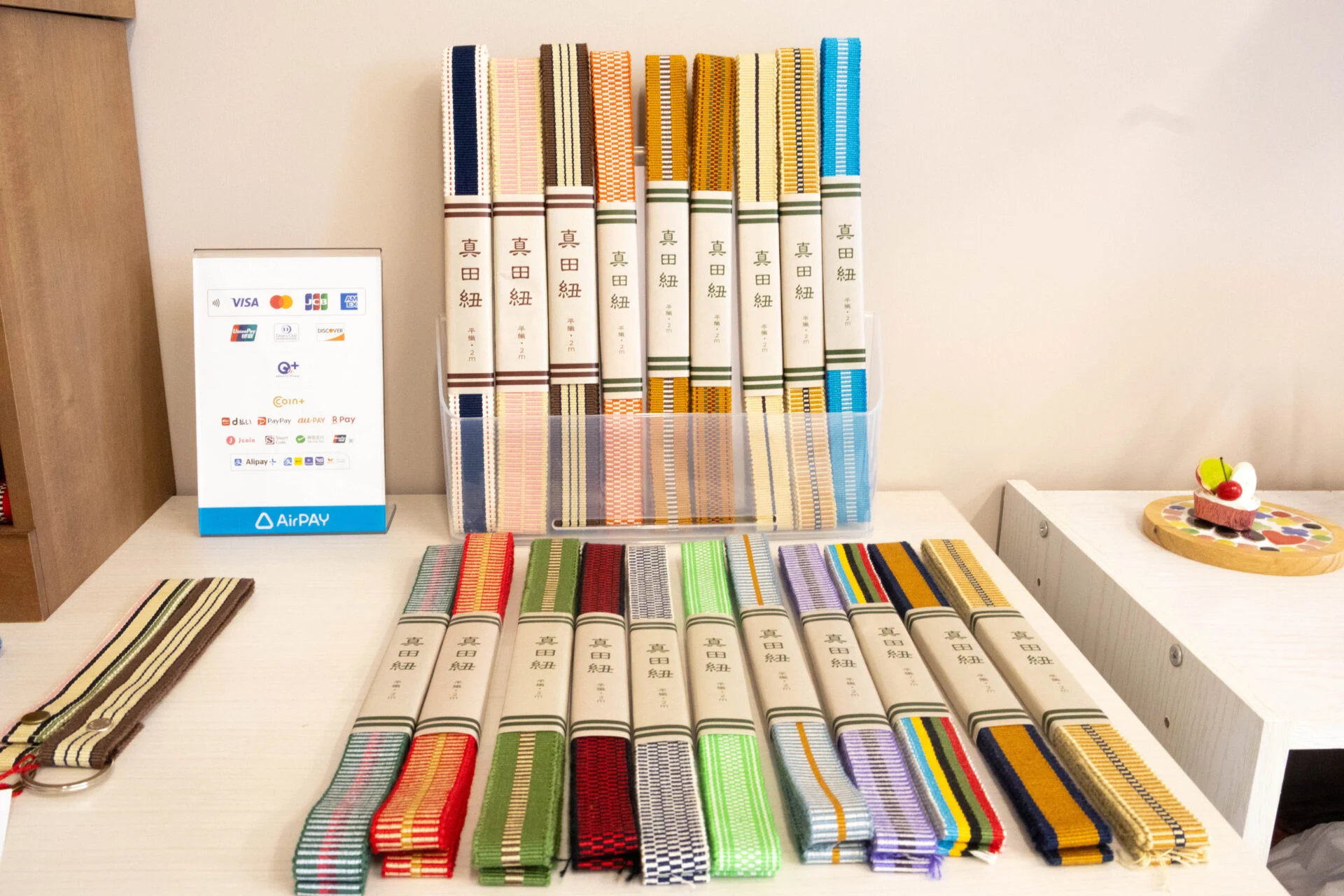

坂本織物では、現代のニーズに合わせて、小ロットのオリジナル真田紐の製造や、色とりどりの美しい商品展開に力を入れています。

今もなお進化する、国内シェア1位の「畳縁」

真田紐などの細幅織物(ほそはばおりもの)の生産は、児島のなかでも特に唐琴エリアで盛んだったそうです。

細幅織物は、真田紐の他にも畳縁(たたみべり)があります。畳縁は、畳の両端に使われている織物で、畳の保護や畳同士をつなぎとめる役割を持つ建材です。

畳縁自体は奈良時代からあるものですが、岡山で畳縁が作られるようになったのは大正時代。岡山の畳縁は質が良いと評判を呼び、国内屈指の畳縁の産地となりました。

なかでも、1892年(明治25年)創業の髙田織物株式会社(以下、「髙田織物」と記載)は、2025年現在も畳縁の国内シェア4割を占めています。

髙田織物はもともと真田紐を作っていましたが、時代の変化に合わせて昭和初期に畳縁の製造をスタート。現在は「伝統文化からポップカルチャーへ」を企業ビジョンとし、これまでの伝統的な畳縁だけでなく、多彩でデザイン性のある、選べる畳縁を展開しています。

2014年には、畳店を介さずにエンドユーザーへ直接畳縁を届ける直営店「FLAT」もオープンしました。

代表取締役の髙田尚志さんは、「繊維産業が盛んな児島には、ミシンを扱うかたが多かったこともあって、ハンドメイド品としての畳縁の価値が高まりました」と話します。

現在は、企業とのコラボレーションや、ハンドメイドのワークショップ、インバウンド向けの畳縁の製造などもおこなっており、新たな層に畳縁の魅力を届けています。

日本有数の畳縁の産地として、髙田織物は畳縁の認知度向上や価値の向上に尽力しています。

「足袋」と「学生服」で立体物の縫製技術が磨かれる

大正時代、内陸部では足袋も生産されるようになりました。

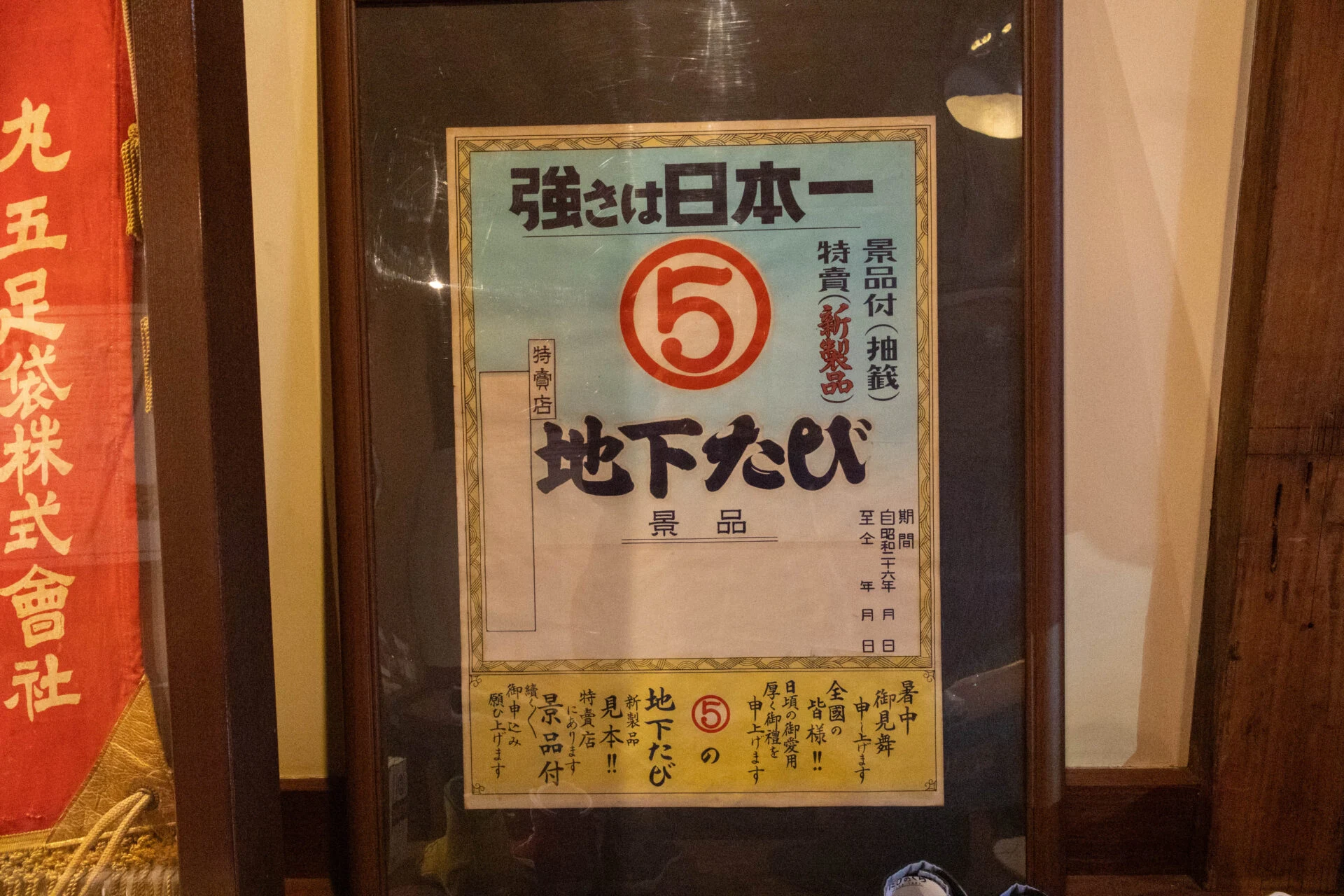

児島以外にも、茶屋町がひとつの足袋の産地として活躍し、さらに足底にゴムを付けた「縫い付け式地下足袋」も開発されます。

地下足袋を生み出した株式会社丸五は、現在も茶屋町を拠点に100年以上足袋を作り続けている老舗企業です。

足袋の生産が始まったことで、多くの繊維企業が立体物の縫製技術を得ました。

大正時代は、和装から洋装へと変化した時代です。

学生服を着用する文化も、徐々に日本に取り入れられていきました。学生服の需要が拡大するなかで、足袋生産で培ってきた立体物の縫製技術が、一気に開花したのです。

学生服ブームをビジネスチャンスだととらえた児島の繊維企業は、その多くが学生服の製造へと切り替えました。

昭和に入ると、児島の学生服作りは最盛期を迎えます。全国の学生服の約9割が児島で生産され、年間1000万着近くを超える生産量を誇りました。

第二次世界大戦後、「国産ジーンズ」発祥の地へ

第二次世界大戦後、東京・上野のアメ横商店街でおこなわれていた闇市をきっかけに、アメリカ産の中古ジーンズが日本に入ってきました。

闇市で出回っていたジーンズを見つけたのが、当時児島で学生服を作っていたマルオ被服(現株式会社ビッグジョン。以下、「ビッグジョン」と記載)の営業マンです。

ビッグジョンが、国内で初めてジーンズの製造・販売に踏み切ったことで、児島は「国産ジーンズ発祥の地」として名が広まっていきます。

それまで学生服を作っていた企業がジーンズを作るには、数々の苦労がありました。

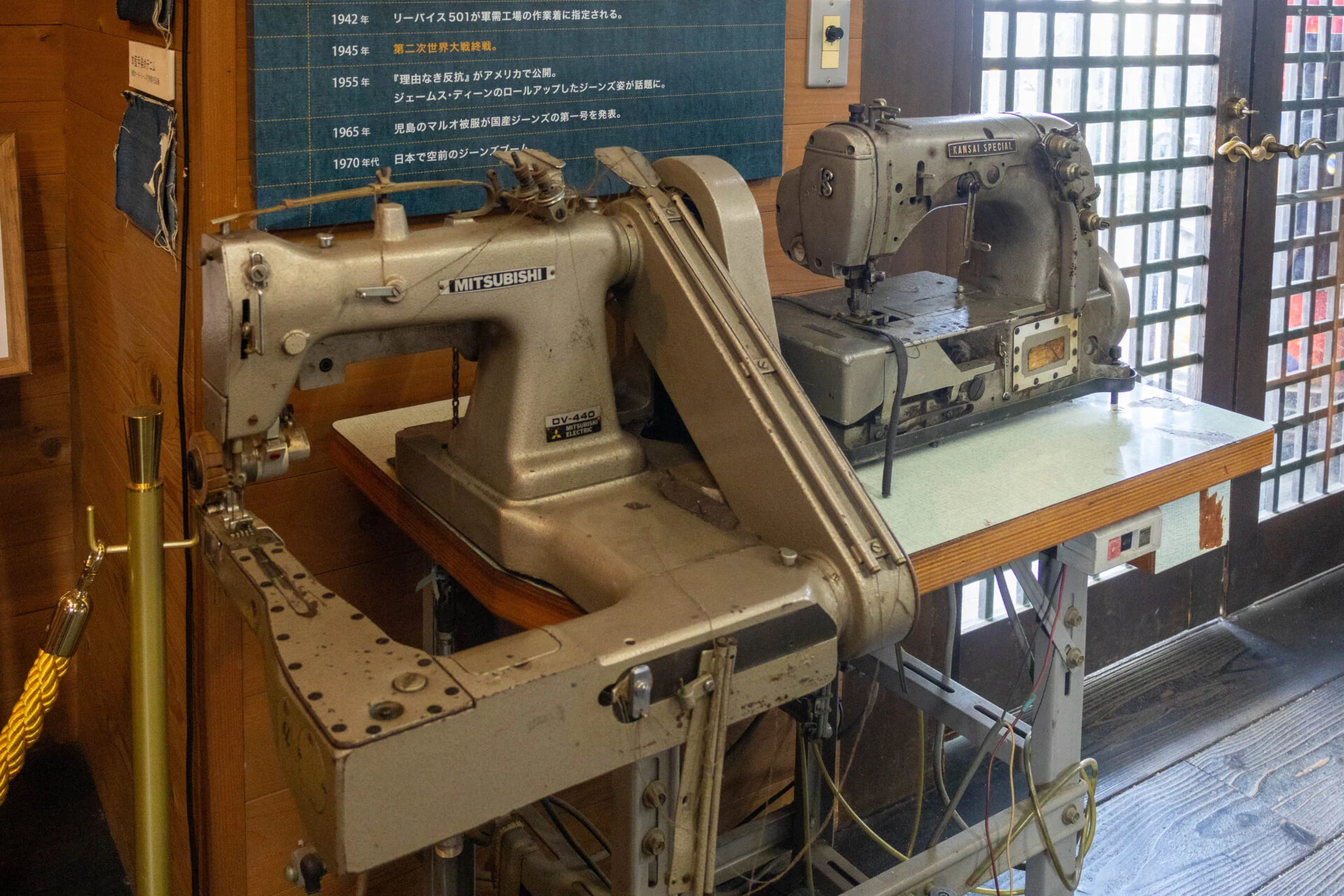

たとえば、デニムは生地が分厚いため、学生服作りに使っていたミシンでは針が通らなかったと言います。児島の人々は、ミシンを改良するところからジーンズ作りを始めて、日本を代表するジーンズの産地にまで育てていったのです。

また、拡大していくジーンズ産業に付随して、ミシン屋や、ボタン専門・ジッパー専門などの事業者も児島に増えていきました。

1970年には、株式会社ベティスミスが国内初となるレディースジーンズブランドとして立ち上がり、女性の履きやすさを追求したジーンズの製造・販売に挑戦します。

2025年現在、ベティスミスはジーンズの製造だけでなく、ジーンズミュージアムの開設による地元小学校の社会科見学への貢献や、ジーンズ作り体験による新たな楽しみ方の提案など、さまざまな形でジーンズの魅力を発信しています。

繊維業界を担える人材育成にも力を入れており、ベティスミスには繊維マイスターの資格を持つ職人が数多く在籍中です。

児島が繊維のまちとして輝き続けるために、ベティスミスは今後もジーンズの新たな価値を追求していきます。

このように、児島では数多くの繊維企業が、さまざまな繊維製品の伝統文化・技術を継承し、次世代へつないでいくための挑戦を続けているのです。