目次

倉敷川畔の見どころ

倉敷川畔に残る歴史ある建物で、着目すべきポイント、見どころになる点は何でしょうか。

さまざまな特徴的な部分があるうちから、澁谷俊彦さんは「倉敷格子(くらしきごうし)」「倉敷窓」「土蔵造(どぞうづくり)」「海鼠壁(なまこかべ)」の4点を挙げます。

また、澁谷さんは倉敷川畔の町並みの最東部に位置する「東町」も、ぜひ見学してほしいと言います。

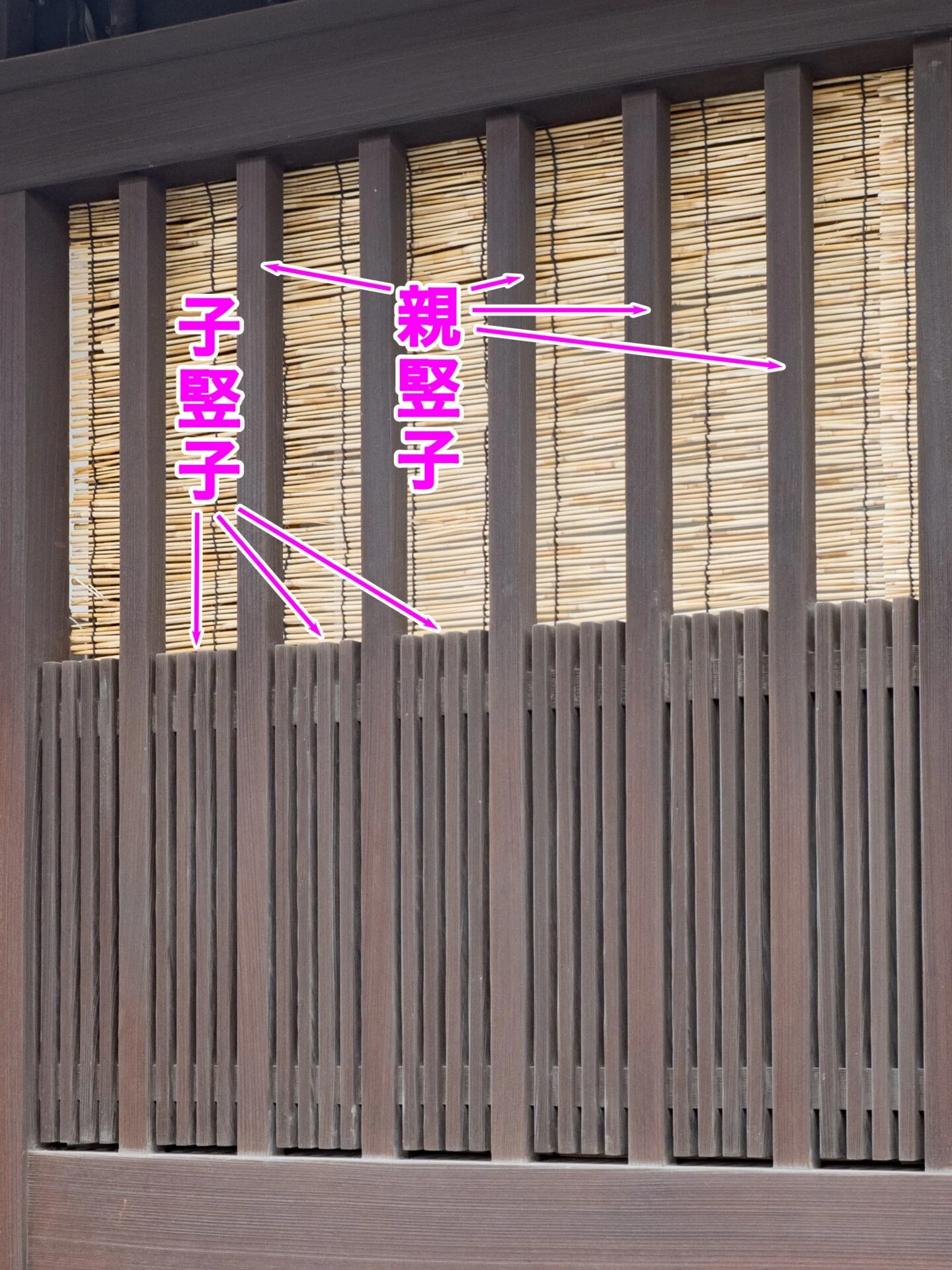

倉敷格子

「倉敷格子」とは、どのようなもの?

澁谷

倉敷格子は旧大原家住宅(国指定重要文化財)など、倉敷の町家に多く見られるものです。

倉敷格子は一般に「親通切子格子(おやどおし きりこごうし)」といって、倉敷独自のものではありません。

しかし倉敷川畔の町屋に多く取り入れられており、倉敷を代表する建築物の意匠といえるでしょう。

町家のおもに1階に部分に見られ、太い竪子(たてご。縦長の棒状の部材)の間に、長さが短く細い竪子を数本並べているのが特徴です。

太いのを親竪子、細く短いのを子竪子と呼びます。

短い子竪子は、外側から内部を見えにくくするもの。子竪子は短いため、上部が空きます。ここから日光が入り、室内が明るくなるのです。

倉敷格子はプライバシー保護と室内の採光を両立させた、実に機能的な工夫ではないでしょうか。

子竪子の数は家によって異なり、3本の場合が多いです。家によっては5本などの場合もありますね。また竪子の厚みにも違いがあります。

竪子は、釘で打ちつけたものが多いです。一部の家では竪子に貫(横棒)を通して固定させたものも見られます。

私は、親竪子と数本の子竪子が連続する倉敷格子が生み出す独特の”リズム感”に、非常に快感を覚えます。また、倉敷格子には一種の芸術性のようなものも感じており、見ていると圧倒されるんです。

倉敷格子は家によって微妙に特徴が異なっているのも、主(あるじ)のこだわりや生活環境などが垣間見えて面白いですね。

倉敷川畔を散策する際は、ぜひ倉敷格子に着目してみてください。

倉敷窓

「倉敷窓」の特徴は?

澁谷

倉敷窓は倉敷川畔の町家の2階部分に見られる、倉敷ならではの意匠です。

窓枠の隅の木が壁側に少し突出しているのが特徴で、さらに木地のままの竪子が3〜5本あります。

壁は漆喰(しっくい)で塗り固められており、本来ならば窓枠や竪子も漆喰で塗ってしまうのが通常です。しかし倉敷窓は窓枠を塗らないんですね。

これは火災が影響していると思われます。漆喰で塗り固めるのは、耐火の意味がありました。しかし倉敷の町には、大きな火災が発生しなかったという歴史があるんです。

そのため防火に対する意識が、ほかの地域と異なっていたのではないでしょうか。それが倉敷窓に現れているいわれています。

なお、本町通りにある、倉敷川畔で現存最古の町家である井上家住宅(国指定重要文化財)には、扉付きの倉敷窓があります。火災への警戒が強かった時代の窓です。

ぜひ注目してみてください。

土蔵造

土蔵造について教えてほしい。

澁谷

土蔵造は、建物の全体を土塗り白漆喰仕上げにより、木造の本体部分を覆ったものです。

土蔵造は全国各地に見られるものですが、「倉敷美観地区」と聞いて多くの人がパッと思い浮かべるイメージは土蔵造の建物かもしれませんね。

倉敷川畔では、大部分の蔵に見られます。土壁と漆喰を塗るのは、耐火性能を向上させるのが目的です。

壁が厚いので、火災が発生しても壁の外面近くは被害がありますが、内部は守られやすくなっています。

海鼠壁(なまこかべ)

海鼠壁の特徴とは。

澁谷

海鼠壁(なまこかべ)は外壁仕上げの一種です。正式には「海鼠目地瓦張(なまこめじかわらばり)」といいます。

壁に正方形の瓦を張りつけ、瓦同士の隙間の目地に、漆喰を盛り上がるようにして塗っているのが特徴です。この漆喰の盛り上がりが、ナマコを連想させるのが名前の由来とされています。

ナマコ状の漆喰を上手に施工するには、かなりの腕が必要です。海鼠壁のできる左官(さかん/しゃかん)は、かなり少なくなりました。

倉敷の海鼠壁には、漆喰部分が縦横十字型に交差するタイプの「芋張り」と、縦ラインをずらした「馬張り」、斜めに交差するタイプの「四半張り」などがあります。

倉敷では、特に馬張りと四半張りが多く見られます。

なお海鼠壁も全国的に見られますが、倉敷美観地区と聞いてパッとイメージされるものでしょう。

東町の町並み

澁谷さんが推す、東町の魅力とは?

澁谷

東町は、鶴形山の南側を東西に通る本町通りから東方面に続く町です。このエリアは、1998年に重伝建地区に追加選定されました。

かつての豪商の住まいが多く、重厚感のある趣(おもむき)が印象的です。市指定重要文化財である楠戸家住宅(はしまや)もあります。

あまり商業化されておらず、昔ながらの暮らしの雰囲気が残った静かな通りで、私の好きな場所です。

かつての倉敷らしさを今に残し、とても価値があり、魅力を感じます。

江戸時代からの歴史を感じる倉敷川畔の町並み

倉敷川畔の町並みは倉敷を代表する景観で、多くの人が訪れる人気の観光地です。散策して景観を楽しんだり、店や施設を訪れたりするのも魅力的だと思います。

加えて、倉敷格子や倉敷窓・海鼠壁などにも着目してみると、違った面白さがあるのではないでしょうか。

建物それぞれの個性を探しながら、倉敷川畔の町を歩んでみるのもおすすめです。