目次

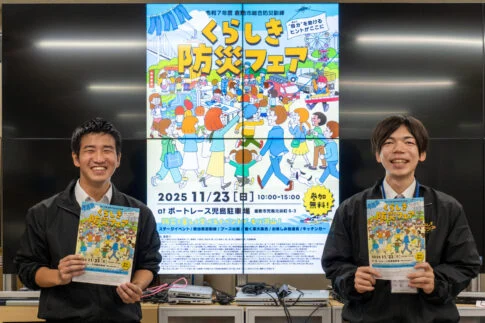

民謡歌手 津本ゆかりさんにインタビュー

下津井節の継承活動について、民謡歌手の津本ゆかりさんにインタビューしました。

津本ゆかりさんは岡山県津山市出身。

2010年の第25回下津井節全国大会で優勝し、現在は審査員を務めています。下津井節は、津本さんが最初に師匠から教えられた民謡だったそうです。

下津井節の継承活動をすることになった背景

約150年も引き継がれてきた下津井節を知る人が減ってしまったのは、なにか理由があったのでしょうか

津本

個人的には、民謡人口の減少と高齢化だと考えています。

人口減少はわかりやすく数字にも表れていて、毎年9月に開催している下津井節全国大会の参加者が年々減ってきているんです。

私が参加した2010年は、参加者が200人ほどいたのですが、2024年は80人以下にまで減っていました。さらに、少年少女の部、青年部の参加者がぐっと減って、高年の部は増えています。新たな担い手が入ってこない現状に強い危機感を覚えました。

下津井節に限らず、趣味程度に民謡を歌えるかたは全国にいらっしゃいます。ただ、その年代のかたがたが、SNSなどを使って表立って発信するのは難しく、若いかたに知っていただく機会が少なかったのではと思います。

津本さんが中心となって取り組まれている下津井節の継承活動は、どのようなきっかけでスタートしたのですか?

津本

一番は私のなかの焦りでした。

私は趣味で、日本全国のお祭りを見て回っています。年々盛り上がるお祭りがある一方で、「今年で最後です」と終わってしまうお祭りもありました。数百年と続いてきたお祭りが、パタッと無くなってしまうことが少なくないんです。

そのような歴史が終わる瞬間に立ち会ったとき、日本の伝統文化がどんどん失われるような焦りと危機感をもちました。

「元気なうちに自分ができることはなんだろう」と考えたときに、真っ先に思いついたのが、身近な下津井節を継承することでした。下津井節は、教えてくださるかたがご健在だったので、「まだ間に合う!今しかない!」と思いました。

下津井の皆さんも、津本さんと同様に危機感をもっていたのでしょうか?

津本

「なんとかしないといけない」と思われているかたは大勢いらっしゃったみたいです。ただ、ご年配のかたが多く、実際に活動するのは難しい状況でした。

なので、私が下津井節の継承活動をスタートしたときは、地元のかたから「頼むよ」「やってくれてありがとう」と前向きなお言葉をいただくことがとても多く、励みになりました。

下津井節を歌いつなぐことは、地域のかたにも望まれていたこと。下津井節が、皆さんにとって大事な存在であることを実感しました。

誰でも気軽に触れられる機会を

今と昔で、下津井節の違いはありますか?

津本

下津井節はもともと、人によって歌いかたが変わるような自由度の高い歌でした。なので昔と比べると、今の下津井節は歌詞が決まっていて、きれいに整えられていると思います。

私は形から少し外したい人間なので、下津井宵灯りの下津井節は、あえてゆっくりとしたテンポに変えています。しっとりとした色気や風情を感じられる雰囲気にしたかったんです。

下津井宵灯りの下津井節は、下津井宵灯りの開催日しか聴けないのでぜひ聴いていただきたいと思います。

最初に取り組まれた活動が、下津井宵灯りですか?

津本

はい。ただ、当日だけの活動というわけではなく、お披露目に向けて地域の皆さんと歌や踊りを練習し、練習会を開いてメンバーを増やす活動もしていました。

今後も、1年を通して下津井節を広める継承活動をおこない、その集大成が下津井宵灯りという形でお披露目していけたらと思います。

「下津井節あかでみぃ」について教えてください。

津本

「下津井節あかでみぃ」は、どなたでもご参加いただける下津井節の体験会です。歌はもちろん、踊りと演奏も体験できます。

いきなりお祭りで踊るのは、ハードルが高く感じられると思うので、まずは気楽に下津井節を楽しんでいただけたらという想いでスタートしました。

「下津井節あかでみぃ」をきっかけに、下津井宵灯りに参加してくれる人も増えています。

下津井節の価値をさらに上げていく

下津井節はどこで鑑賞できますか?

津本

現在、確実に観ていただけるのは、毎年10月に開催予定の下津井宵灯りです。また、児島のイベントに出演させていただくこともあります。

ゆくゆくは定期演舞を開催して、「ここに行けば必ず下津井節が見られる」という風にしていきたいです。お金を払ってでも見たいと思ってただけるように、箔をつけていきたいですね。

やはり活動を続けていくには、資金面も重要ですよね

津本

そうですね。伝統文化の継承は経済的な仕組みを作るのが難しいです。

「歌って楽しい」だけでは、やはり長期的に続けられないので、安定して活動を継続するためにも、資金を集める土台を作らないといけません。

その取り組みのひとつとして、グッズも企画していて、まずは下津井節のオリジナル手ぬぐいを作りました。

今の下津井節の踊りには、手ぬぐいを使う振り付けもあるので、ぜひ購入していただいて一緒に踊ってもらいたいです。今後、児島のお土産屋さんでも販売を予定しています。

下津井節の関係人口を増やして、未来に残す

津本さんが考える下津井節の魅力は何でしょうか?

津本

いろいろと思い浮かびますが、まずは下津井節そのものが、街と人、人と人をつなぐ中心的な存在になっていることです。

今の時代、人口過疎や少子高齢化が全国の課題となっていますが、その現状を変えていくことは正直難しいと思うんです。では、その状況でどうやって前向きにワクワクする地域にしていくか……そこで活躍するのが下津井節だと考えています。

下津井節には、地域を再び盛り上げる起爆剤のような可能性を感じていますし、そうなるようにしていきたいです。

下津井節は、地域のかたにとってどのような存在でしょうか。

津本

地元のかたとお話をしていると、下津井節は皆さんにとって生活の一部であり、ふるさとの思い出なのだと思います。

移住者の私は、外からの目線で「下津井節は歴史もあって、奥も深くて、こんなに素敵なものはない」と語るんですけど、下津井で生まれ育ったかたからすると、灯台下暗しで気が付かないそうなんです。

ただ、地元の文化とはそうしたものなのだろうとも感じています。

この活動が、地元のかたにとって下津井節の魅力を再発見するきっかけになればうれしいです。

今後の展望について教えてください。

津本

まずは、大勢の観客で町が過度に混雑することのないよう、下津井節を披露する機会を増やしていきたいです。長く継続していくためにも、改善しながら今後も取り組んでいきます。

またつながりの面でいうと、下津井エリアは意外に範囲が広いので、中心地よりも離れた下津井のかたにも、下津井節の輪を広げていきたいと思います。

最後に、外の下津井節サポーターをさらに増やしていきたいです。

活動をスムーズに進めるためというよりも、いちファンとして下津井節の推し活をしてもらいたいんです。

たとえば、「この人の踊りかたが好き」「この浴衣の柄が素敵」など、推し活のような視点で下津井節に楽しく関わっていただけたらと思います。

おわりに

日本全国で伝統芸能が消えかけている今、地域で団結して下津井節を残すムーブメントが起きていることが、非常に素敵だと思いました。

新しい人に下津井節を知ってもらうことはもちろん、地元の人に下津井節の良さを再発見してもらうことも、継承していくうえで大切なことだと思います。

実際に歌や踊りが得意でないかたでも、下津井節サポーターとして関われるのも魅力です。気になるかたは、ぜひInstagramをチェックしてみてください。

下津井節が、内からも外からも盛り上がるように、今後の継承活動を応援したいと思います。