歴史を振り返ると、現在の日本人の多くはかつてないほどの便利で快適な生活を送っているそうです。

しかしながら、高度経済成長や工業化が進んだ結果、経済競争や利便性のみが追及され、地域の文化や風土など、貨幣や便利さでは測れない価値が置き去りにされてきました。

また、日々の快適な生活は、文化や風土の消失だけでなく、経済格差の拡大や地球規模での環境変動を引き起こし、永久に続くことはないといわれています。

そこで国際連合は、持続可能な社会を実現するための17の開発目標としてSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)を提唱しました。

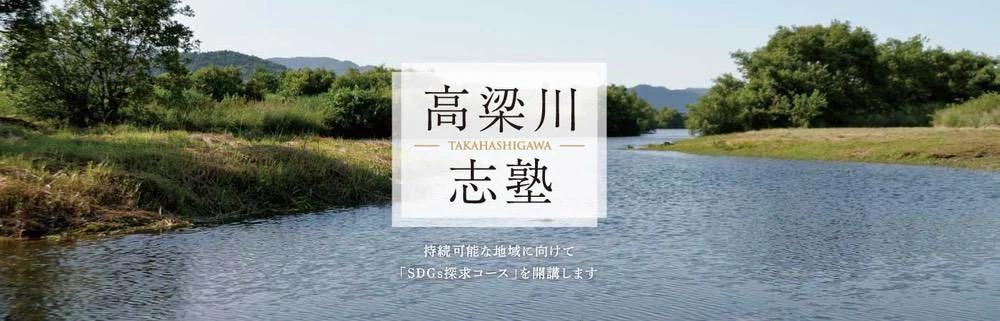

高梁川志塾は、地球規模で提唱されたSDGsを、高梁川流域という地域社会で捉え直し、忘れ去れつつある流域の文化や風土を再認識する学びの場です。

2020年11月から2021年2月に高梁川志塾 第1期が開講し、その後第2期〜4期を経て、2022年11月からは「高梁川志塾 第5期」が始まります。

第5期が始まるにあたって、第1期から修了生たちの学びをサポートしてきた事務局スタッフ山本 将徳(やまもと まさのり)さんと、第1期の修了生 梶谷 昌史(かじたに まさし)さんに話を聞きました。

また、第5期の内容について紹介とともに、山本さんと梶谷さんの高梁川志塾に対する思いを紹介します。

記載されている内容は、2022年10月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

高梁川志塾 第5期のデータ

| 名前 | 高梁川志塾 第5期 |

|---|---|

| 期日 | 高梁川志塾 第5期の期間:2022年11月6日~2023年2月19日 |

| 場所 | 主にコワーキングスペース「住吉町の家分福」、他に市内公共施設など |

| 参加費用(税込) | 詳細は高梁川志塾ホームページを確認。 1.SDGs探求コース受講生 一般 : 12,000円、学生 : 8,000円 (全プログラムヘの当日参加、アーカイブ視聴が可能) ※会場受講・オンライン受講に関わらず一律料金 2.聴講生(座学のみ参加) 会場受講:1,500円/回(人数制限あり) オンライン・アーカイブ受講:500円/回 ※後日参加者のみ閲覧できるページを案内予定。 ※講座によっては、別途、実費を徴収する場合があり。 ※講座によっては、無料公開の場合があり。 |

| ホームページ | 高梁川志塾 | 高梁川流域学校 |

高梁川志塾 第5期が開講

高梁川志塾 第5期について

高梁川志塾 第5期の概要

高梁川志塾 第5期の開講が決定しました。

2022年11月6日の開校式で第5期生の学びがスタートし、2023年2月19日まで約20講義が行なわれます。

高梁川流域で活躍する経営者や事業家による歴史や文化について学ぶ講義や、プレゼンテーションやITツールの活用方法など、地域活動を推進するためのスキルを身につける講義を実施。

また、倉敷市玉島・早島町のフィールドワークなど、体験型の実習も計画されています。

受講者たちは学びを受けるだけでなく、実習やレポートにより主体的に各自の取り組みや成果を報告。

2023年2月19日に開催される修了式では、各自の取り組みについての成果発表が予定されています。

講義

高梁川志塾で行なわれる講義は以下5つに分類されています。

| SDGsビジョン編 | 高梁川流域の2030年のビジョンと現状の取り組みを、実際に活動している講師から聞くことのできる講座 |

|---|---|

| 教養編 | 高梁川流域における、歴史や文化・産業などの知識を得るための講座 |

| スキル編 | プレゼンテーション、ITツールの利活用、ブログやSNSの活用など、地域で活動を遂行するうえで必要なスキル・ノウハウを習得する講座 |

| ローカルSDGsミッション編 | SDGsの17のゴールを高梁川流域として捉え直して目標設定するワークショップ |

| フィールドワーク | 高梁川流域における地域おこしの体験学習 |

講義は1コマ2時間10分です。

1時間の講演ののちに10分の休憩、その後1時間の質疑応答もしくはワークショップの構成となっています。

対面形式だけでなく、オンラインでも受講可能。

また、ほとんどの講義では動画のアーカイブが用意されているため、講義後でも動画を視聴して履修することができます。

学業や仕事のために出席できなかった場合でも、後から学習できる仕組みとなっているのです。

講師

登壇する講師については、高梁川志塾の公式ホームページに掲載されています。

第5期の特徴は以下のとおり。

- こどもの貧困対策や居場所づくりに関して、「水島こども食堂ミソラ♪&ハルハウス」の井上正貴さんから話しを聞きます。

- 「倉敷民藝館」の成り立ちや、民藝そのものについて、「暮らしのなかの美しいものたち」と題して、公益財団法人大原美術館 大原あかねさん、学芸員のから話しを聞きます。

- 里庄町では、物理学者仁科芳雄博士についての話や、株式会社アグリケイエル 荻野亮さんに、シェア日本一を誇る「まこもたけ」の歴史や実情について話を聞きます。

- 早島町のフィールドワークでは、株式会社キッカワ 吉川若菜さんに、公共的な施設の運営の在り方や地域との関わり方について話を聞くとともに、株式会社ぬか 中野厚志さんに、「ぬかつくるとこ」で大事にしている考え方などについて話を聞きます。

- 補助金申請などに役に立つ、「ロジックモデル」「ステークホルダー」「プレゼンテーション」などスキル講座も充実しています。

高梁川志塾 第5期の受講方法

高梁川流域学校では、高梁川志塾 第5期の受講生を募集しています。

募集の締切は2022年11月5日(土)です。

受講を検討しているかたは、高梁川志塾の公式ホームページに、より詳しい情報が記載されているので確認しましょう。

高梁川志塾とは?

高梁川志塾の概要

高梁川志塾は、高梁川流域におけるSDGsの達成を目指し、地域活動の中心的役割を担える人材を創出することを目的とした塾です。

高梁川流域におけるSDGsを考えるために流域の文化や風土を理解し、さらに地域活動を実践していくためにプレゼンテーションやITツールの活用方法などのスキルを習得します。

高梁川流域のSDGsについて考えるための教養を身につけ、実践できる人材を育てる塾なのです。

高梁川志塾 開講の背景

倉敷市は、優れたSDGsの取り組みを実施する地方自治体として、2020年に「SDGs未来都市」および「自治体SDGsモデル事業」として、国(内閣府)から選定されました。

高梁川志塾は「自治体SDGsモデル事業」のひとつで、倉敷市から一般社団法人 高梁川流域学校が委託事業として運営しています。

高梁川流域の持続可能な社会の実現にむけて、新たな事業に挑戦していける人材の創出を高梁川志塾は期待されているのです。

高梁川流域学校とは?

高梁川流域学校は、高梁川流域の自然や文化、産業を教材に、地域の文化や風土を次世代に語り継ぐ取り組みを行なっている団体です。

2015年に発足し、これまでに高梁川流域の歴史について学ぶ「備中志塾」や、高校生や大学生が年配のかたから話を聞く「備中聞き書き」などを行なっています。

詳しい事業内容については、以下の記事にまとめられているので気になる人は読んでみましょう。

高梁川志塾の開催履歴

高梁川志塾 第1期(2020年度)

高梁川志塾 第1期は、2020年11月から2021年2月の約4か月にわたり行なわれました。

開校式は、2020年11月3日に開催されています。

高梁川志塾のカリキュラムを修了した20名が、高梁川志塾 第1期生として卒業しました。

講義・講師

高梁川志塾 第1期では、全41講義が行なわれました。

いくつかの講義については、倉敷とことこでも取り上げているので、興味のある人は読んでみましょう。

- SDGsと企業の社会的責任~クラモクが参画するグローバル教育プログラム~

- 地域おこし協力隊 実践事例『日本の木を使うべき理由』

- 地域おこし協力隊 実践事例『地域密着・巻き込み型の場づくり・拠点づくり』

- 幸せなこども時代をすべてのこども達に ~北欧の2週間|現場で考え方を聴いた~

- 月間100万PVのブロガーが取組む地域メディアのビジョン

高梁川志塾 第2期〜4期

2020年11月に第1期がスタートした「高梁川志塾」は、これまで100名以上が参加しました。

2期以降は、高梁川流域の各地へ実際に足を運び、その土地の魅力を五感で学ぶ「フィールドワーク」を取り入れています。

また、企業の参加が増えたり、高校生も参加したりと、多様な年齢・立場のかたがたが一体となって学べる場にもなってきています。

| 期 | 開催時期 |

|---|---|

| 1期 | 2020年11月3日〜2021年2月14日 |

| 2期 | 2021年6月27日~2021年9月12日 |

| 3期 | 2022年11月7日~2022年2月20日 |

| 4期 | 2022年6月9日~2022年10月2日 |

第2期以降もいくつかの講義については、倉敷とことこでも取り上げているので、興味のある人は読んでみましょう。

- 高梁川志塾「フィールドワーク:児島の繊維産業を学ぶ」 〜 染色体験で感じる児島の服作り

- 高梁川志塾「倉敷薄荷ワークショップ」 〜 手作りアロマミストの香りを楽しむ

- 高梁川志塾「高梁市フィールドワーク」 ~ 町を歩いて「吹屋ふるさと村 令和産業革命」を体感するワークショップ

- 高梁川志塾「新見市フィールドワーク」 〜 ぶどう畑の風景とアマゴを育てる自然を学ぶ

- 高梁川志塾「高梁川流域の特長と持続可能性について」 ~ 歴史と文化から学ぶ備中一円

修了生のようす

修了生のなかからは、学んだことを活かして自ら団体を立ち上げたり、イベントを実施したりする人が現れ、高梁川流域の担い手が誕生しています。

講師や修了生のつながりも生まれ、高梁川流域を盛り上げる人たちとの関係を構築することができました。

続いて、高梁川志塾 第1期の事務局スタッフとして修了生をサポートしてきた山本 将徳(やまもと まさのり)さんと、第1期の修了生 梶谷 昌史(かじたに まさし)さんに話を聞いてみました。

高梁川志塾 第5期のデータ

| 名前 | 高梁川志塾 第5期 |

|---|---|

| 期日 | 高梁川志塾 第5期の期間:2022年11月6日~2023年2月19日 |

| 場所 | 主にコワーキングスペース「住吉町の家分福」、他に市内公共施設など |

| 参加費用(税込) | 詳細は高梁川志塾ホームページを確認。 1.SDGs探求コース受講生 一般 : 12,000円、学生 : 8,000円 (全プログラムヘの当日参加、アーカイブ視聴が可能) ※会場受講・オンライン受講に関わらず一律料金 2.聴講生(座学のみ参加) 会場受講:1,500円/回(人数制限あり) オンライン・アーカイブ受講:500円/回 ※後日参加者のみ閲覧できるページを案内予定。 ※講座によっては、別途、実費を徴収する場合があり。 ※講座によっては、無料公開の場合があり。 |

| ホームページ | 高梁川志塾 | 高梁川流域学校 |

高梁川志塾 事務局にインタビュー

高梁川志塾 第1期をよく知るふたり

高梁川志塾の事務局スタッフとして修了生をサポートしてきた山本 将徳(やまもと まさのり)さんと第1期の修了生 梶谷 昌史(かじたに まさし)さんに、高梁川志塾への思いについて話を聞きました。

梶谷さんは、第1期終了後に高梁川流域学校のスタッフとして働いており、第2期以降は山本さんとともに事務局スタッフとして受講生たちをサポートします。

インタビューは2021年5月の初回取材時に行なった内容を掲載しています。

高梁川志塾1期を振り返って

どのようなきっかけで高梁川志塾に関わるようになったのでしょうか?

山本(敬称略)

実は、私は岡山市内に住んでいるので旭川流域の人間ですが、仕事の関係で倉敷で活躍する人たちと会う機会が多くあり、高梁川流域という地域の捉え方に興味を持つようになりました。

2020年には、学生のころからお世話になっている坂ノ上 博史(さかのうえ ひろし)さんが高梁川流域学校の代表理事となり、また、戸井 健吾(とい けんご)さんのようなブログでの発信を生業とする若い人が理事に加わったことで、高梁川流域学校に一段と魅力を感じたのです。

高梁川志塾という新しい取り組みを始めるということで、面白そうだと感じ事務局として関わることを決めました。

梶谷(敬称略)

美観地区にある伝統的町家「旧大原家住宅(語らい座 大原本邸)」で働いている同僚から高梁川志塾が開講することを聞きました。

特別にやりたい地域活動があるわけではなかったので、受講するかどうかはかなり悩みました。

高い志があるわけではありませんでしたが、日頃、関わることのない人たちに出会う機会になると思い、新たな経験を得ようと飛び込んだのです。

実際に受講して新たな出会いはありましたか?

梶谷

実際に講義を受けてみると興味深い内容のものが多くあり、楽しく学ぶことができました。

初回の講義で登壇した民俗学者の神崎 宣武(かんざき のりたけ)先生の話が面白く、惹きつけられる内容だったため、受講を続けたいと感じたことを記憶しています。

高梁川志塾が開講したばかりのころは、知り合いも少なく、講義会場に行くことに緊張を感じていましたが、日が経つにつれて気軽に話せる同期が増え、講義を受けに行くことが楽しみになっていました。

仲の良い同期に恵まれたことが、最後までカリキュラムをやり通せた理由です。

第1期の事務局の仕事はどのようなものでしたか?

山本

事務局の業務は、主に講義の案内、アーカイブ用の動画編集、受講生の単位の管理。

また、事務的な仕事だけではなく、受講生のサポートも私の担当です。

実習内容についての相談を受けたり、最終報告会に向けての発表資料の作成を手伝ったりしていました。

高梁川志塾の運営側で、受講生と一番近い距離で関わっていたの人は私だと思います。

受講生たちと関わるうえで大切にしていたことはありますか?

山本

高梁川志塾を通じて、共に学び、成長していこうと考えていました。

受講生たちはそれぞれに得意とする分野や領域があり、私も受講生から学ぶことが多くあったと感じています。

高梁川志塾が終わったあとでも関係を続けていけるように、地域活動を実践する仲間として接するように心がけていました。

もっとも印象を受けたことは?

梶谷

講師や受講生たちの話を通じて、生き方の多様性を知ったことです。

特に驚かされた人は、講師として登壇した新見市の元地域おこし協力隊 松田 礼平(まつだ れいへい)さん。

あえて縁のなかった岡山県新見市という田舎で起業した話には、強烈な印象が残りました。

また、浅口市の元地域おこし協力隊の沖村 舞子(おきむら まいこ)さんも忘れられない存在です。

「大学は行きたくなったらいつでも行ける」と中退し、次々とやりたいことに突き進んでいく姿勢に勇気づけられました。

受講生のなかにも、転職ののちに岡山の自治体や地域おこし協力隊として活躍している人たちもいて、日々刺激を受けています。

高梁川志塾 第1期は成功でしたか?

山本

もちろん成功だったと感じています。

高梁川志塾 第1期では、経歴や職業もさまざまで、しかも10代から70代の人たちが受講していました。

修了生や講師、高梁川志塾の運営側を含め、多様な人材が顔の見える関係を構築できたことが一番大きい成果だと感じています。

高梁川志塾 第1期は、高梁川流域の持続可能な社会の実現に向けた、成功事例のひとつと言えるでしょう。

高梁川志塾 第5期に向けて

第5期生にメッセージをお願いします。

梶谷

高梁川志塾には目標を持って受講する人が多いと思いますが、高い目標は必ずしも必要ありません。

私の場合は、講師の話を通じて新たな学びがたくさんあったので、高梁川志塾を通じて刺激を受け、成長することができました。

また、高梁川志塾の講師や修了生とのつながりは、今後の事業やイベントを実践していくうえで、頼れる存在になるはずです。

大きな志がないからと悩むのではなく、まずは一歩を踏み出してほしいと思います。

山本

塾という名前がついているので、学ぶ場所という印象を受けると思いますが、自らが地域に向けた活動を実践するための出番を作る場所でもあります。

さらに、応援してくれる人にたくさん出会えるので、新たな取り組みへ挑戦するにはぴったりの場所。

未来に向けての挑戦にワクワクする人は、ぜひ高梁川志塾に参加して、持続可能な社会の実現へと導く人になってほしいと思います。

おわりに

実は、筆者も高梁川志塾 第1期の修了生です。

山本さんや梶谷さんが話すように、地域の文化や風土、自然保護について、真剣に語り合える友人に出会えたことはうれしいことであり、頼もしいことと感じています。

高梁川志塾を通じて、高梁川地域の歴史を知るとともに、頼もしい人たちと出会えたことで、高梁川の景色をさらに楽しめるようになりました。

一方で、持続可能な社会に向けて取り組みを実践していくことの難しさも感じます。

歴史を振り返ることで、現代の日本の衣食住に困ることない便利な生活が、当たり前ではないことを知りました。

明日がくるのが当たり前の時代に生まれたことを、感謝すべきなのかもしれません。

ひとりの人間にできることは限られていますが、持続可能な社会の実現に向けて少しでも貢献できるように、筆者は高梁川流域の魅力を言葉にして伝えることを始めました。

高梁川流域におけるSDGsという捉え方が多くの人に届き、持続可能な流域が少しでも早く実現されることを願っています。

高梁川志塾 第5期のデータ

| 名前 | 高梁川志塾 第5期 |

|---|---|

| 期日 | 高梁川志塾 第5期の期間:2022年11月6日~2023年2月19日 |

| 場所 | 主にコワーキングスペース「住吉町の家分福」、他に市内公共施設など |

| 参加費用(税込) | 詳細は高梁川志塾ホームページを確認。 1.SDGs探求コース受講生 一般 : 12,000円、学生 : 8,000円 (全プログラムヘの当日参加、アーカイブ視聴が可能) ※会場受講・オンライン受講に関わらず一律料金 2.聴講生(座学のみ参加) 会場受講:1,500円/回(人数制限あり) オンライン・アーカイブ受講:500円/回 ※後日参加者のみ閲覧できるページを案内予定。 ※講座によっては、別途、実費を徴収する場合があり。 ※講座によっては、無料公開の場合があり。 |

| ホームページ | 高梁川志塾 | 高梁川流域学校 |