倉敷川畔 伝統的建造物群保存地区(くらしきがわはん でんとうてきけんぞうぶつぐん ほぞんちく、以下「倉敷川畔」と記載)は、倉敷市の中心部にあるエリアです。

倉敷川沿いとその周辺の地域に、歴史的な建造物が多く建ち並んでいます。

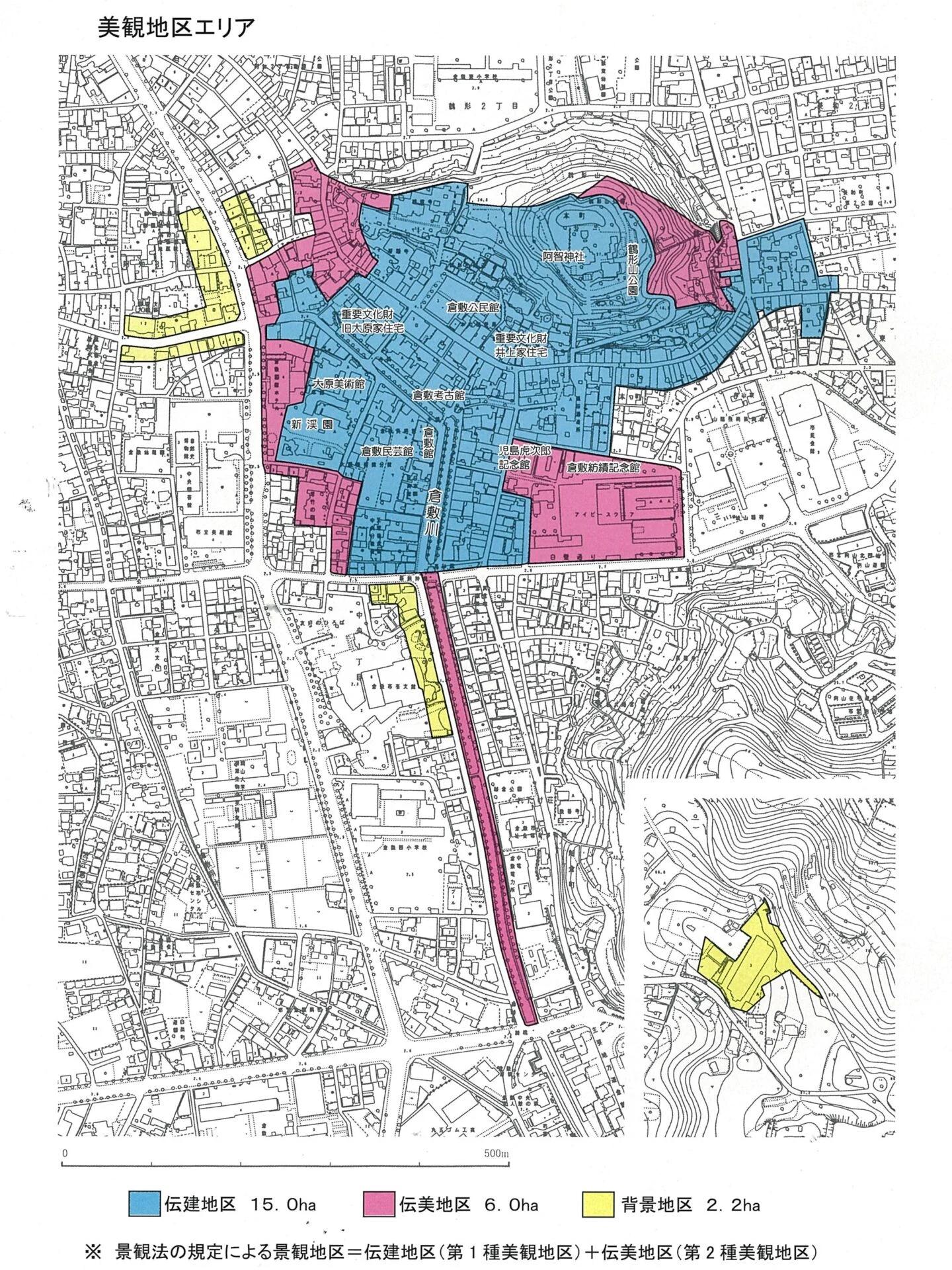

倉敷川畔では、倉敷市によって「伝統美観保存地区(伝美地区)」が定められ、早くから町並み保存の取組がおこなわれてきました。

約20.7haの伝統美観保存地区のうち、約15haが「倉敷川畔伝統的建造物群保存地区」として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。

「倉敷美観地区」は、伝統美観保存地区と重伝建地区を総称したものです。

国内外から大勢の人が訪れる倉敷川畔の町並みについて、歴史や町並み保存活動の歩み、町の魅力などについて深掘っていきます。

記載されている内容は、2025年7月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

倉敷川畔の成り立ち・歴史

倉敷川畔は、倉敷川の上流沿岸を中心にし、その周辺に広がるエリアです。歴史的な建造物が多く残り、町並み保存の取組がされています。

倉敷川畔の町並みの成り立ちや、歴史について紹介しましょう。

かつては海だった倉敷川畔周辺

倉敷川畔の町並みがある一帯は、かつて海でした。高梁川の河口沖にあたり、現在の倉敷川畔は島の一部だったのです。室町時代に、現在の鶴形山の周辺に集落が生まれたといわれています。

現在の倉敷川畔の町並みとその周辺は、いつしか倉敷と呼ばれるようになりました。

倉敷の周辺は、高梁川の運んだ土砂が長年にわたって積もっていき、「阿知の潟(かた)」と呼ばれる遠浅の海になっていました。安土桃山時代に、当時の岡山城主・宇喜多秀家(うきた ひでいえ)による干拓により、倉敷は陸続きになったのです。

なお倉敷という地名は、中世に「倉敷地」であったことが由来だという説があります。倉敷地とは、集めた年貢を移送するために、一時的に保管しておく場所のことです。

倉敷地は現在の倉敷市だけでなく、各地にありました。

江戸時代に幕府の直轄地に

江戸時代初期になると、倉敷は江戸幕府直轄地になります。

備中松山城を拠点にした備中国奉行(ぶぎょう)の小堀正次(こぼり まさつぐ)や小堀政一(こぼり まさかず/小堀遠州)が治めました。

1642年(寛永19年)には米倉平太夫(よねくら へいだゆう)が倉敷代官として倉敷に赴任し、支配したのです。

その後、倉敷の支配は備中松山藩〜幕府直轄〜庭瀬藩〜丹波亀山藩(京都府亀岡市)〜幕府直轄〜駿河田中藩(静岡県藤枝市)と変遷。そして、江戸時代中頃の1721年(享保6年)に幕府直轄となり、そのまま幕末まで支配が続いたのです。

1746年(延享3年)には、倉敷代官所(現在 倉敷アイビースクエアの敷地)が置かれました。

倉敷川の水運を使った商いで栄え、倉敷川畔の町が生まれる

倉敷は高梁川の河口近くにあったため、物資の集散地として繁栄しました。

江戸時代前期から、少しずつ倉敷の周囲の海が干拓されて陸地化されます。

干拓により生まれた倉敷周辺の新田は、海水の塩分が含まれていたため、塩分に強い綿花が盛んに栽培されました。

一方、倉敷は干拓地の拡大により、内陸の地になってしまったのです。そこで、海から倉敷までを運河でつなぎました。これが倉敷川です。

商人が多く集まり、干拓地で収穫された綿、周辺の村で収穫された米・イグサなど、さまざまな取引が活発にされます。

倉敷川は荷物の積み出し・積み上げの場所となり、倉敷川沿いには蔵が建ち並びます。商人たちは倉敷川の水運を利用して商いを盛んにおこないました。

倉敷には商取引で財を成した豪商が多く生まれ、町はにぎわいました。元禄時代(1688〜1704年)ごろが最盛期で、このころに倉敷川畔の町の骨格ができたといわれています。

現在の鶴形山の南を東西に通る「本町通り」が当時の倉敷のメインストリートで、町家が多く建ち並んでいたのです。

また本町通りの阿智神社南参道あたりは、職人の町でもありました。

現在、倉敷を象徴する景観となっている倉敷川沿いは蔵が建ち並び、荷役作業がおこなわれていた場所。現代風にいえば倉庫街で、いわば裏通りだったのです。

その後、明治時代中頃になると鉄道が開通し、倉敷駅が開業します。物や人の流れは、倉敷川の水運から鉄道を使った陸上輸送へと移りました。

倉敷川の船の運航は、明治以降衰退します。しかし旅客運航は、昭和前期ごろまで細々と続いていたそうです。

倉敷川畔の町並み保存の歩み

江戸時代に繁栄した倉敷川畔の町。

現代でも当時の町並みが多く残り、観光地としてにぎわっています。倉敷川畔の町並み保存がどのようにおこなわれてきたのでしょうか。

町並み保存の活動の歩みについて、倉敷市伝統的建造物群等保存審議会の会長を務める、澁谷俊彦(しぶや としひこ)さんに聞きました。