約1年前の2024年8月に、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表されました。

今思えば、「令和の米騒動」もこれがきっかけで表面化したのではと感じますが、これまでにない緊張感を覚えたことは記憶に新しいです。

ある程度予測ができる水害とは異なり、地震は突然発生するため、日頃からの備えと継続的な訓練が大切でしょう。

そこで、倉敷市が企画したのが「倉敷市一斉地震対応訓練」です。

2024年9月26日に第1回が実施され、約9万人が参加しました。さらに、2回目となる「倉敷市一斉地震対応訓練2025」の実施も決定しています。

「自分自身の安全は自分で守る」ことを身につけ、想定外の事態を少しでも減らし、日頃の防災対策を見直すきっかけとなる「倉敷市一斉地震対応訓練」を紹介します。

記載されている内容は、2025年7月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

「倉敷市一斉地震対応訓練2025」とは

「倉敷市一斉地震対応訓練」は2025年9月26日(金)午前9時から実施される、地震対応訓練です。

実施の目的は、地震発生時に「自分自身の安全は自分で守る」ことを身につけ、災害時にけがをしないことを基本とし、身近な人を助けるなど地域の防災力を高めることです。

「シェイクアウト訓練(ShakeOut)」と基本的には同じ内容

「倉敷市一斉地震対応訓練」は、他の地方自治体では「シェイクアウト訓練」と称して実施されています。

シェイクアウト(ShakeOut)は、アメリカのカリフォルニアで地震研究機関などが2008年に提唱し、始まった新しい地震防災訓練の名称です。

地震の際の安全確保行動「1-2-3」を、地域において日時を決めて、事前登録や事前学習をおこない、それぞれがいる場所で「一斉に」実施することを基本としています。

安全確保行動1-2-3とは以下のとおりです。

- まず低く(DROP)

- 頭を守り(COVER)

- 動かない(HOLD ON)

なおShakeOutの名称は発案者の造語です。

日本では「シェイクアウト」、または「シェイクアウト訓練」と表記するそうですが、「いっせい防災訓練」などの意訳も認められており、「倉敷市一斉地震対応訓練」はその意訳を用いたケースとなります。

前回(2024年度)との違い

「倉敷市一斉地震対応訓練」は2024年9月26日(木)にも開催されました。

参加方法・内容は基本的に同じですが、以下の点が前回と異なります。

- 災害用伝言ダイヤル「171」

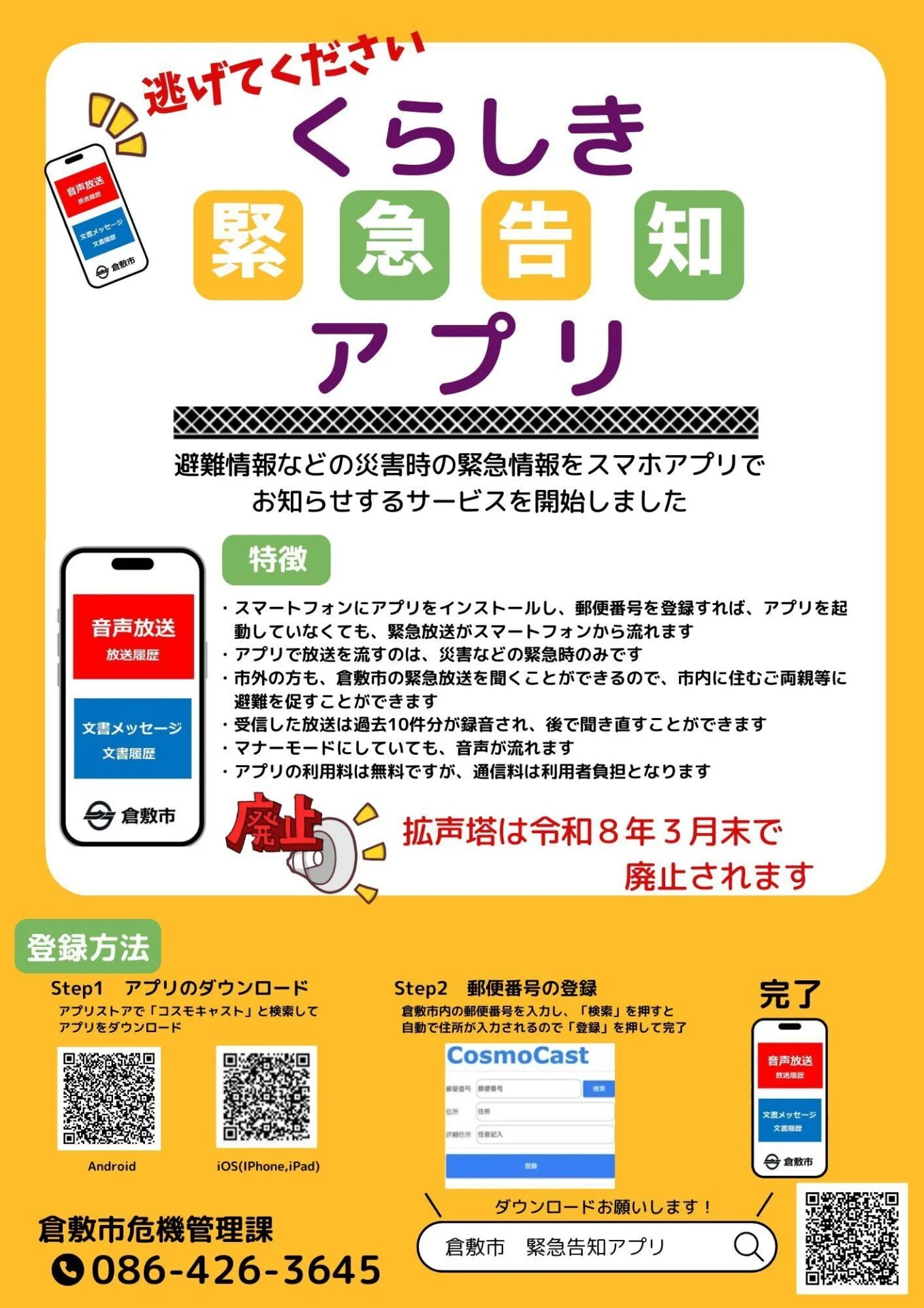

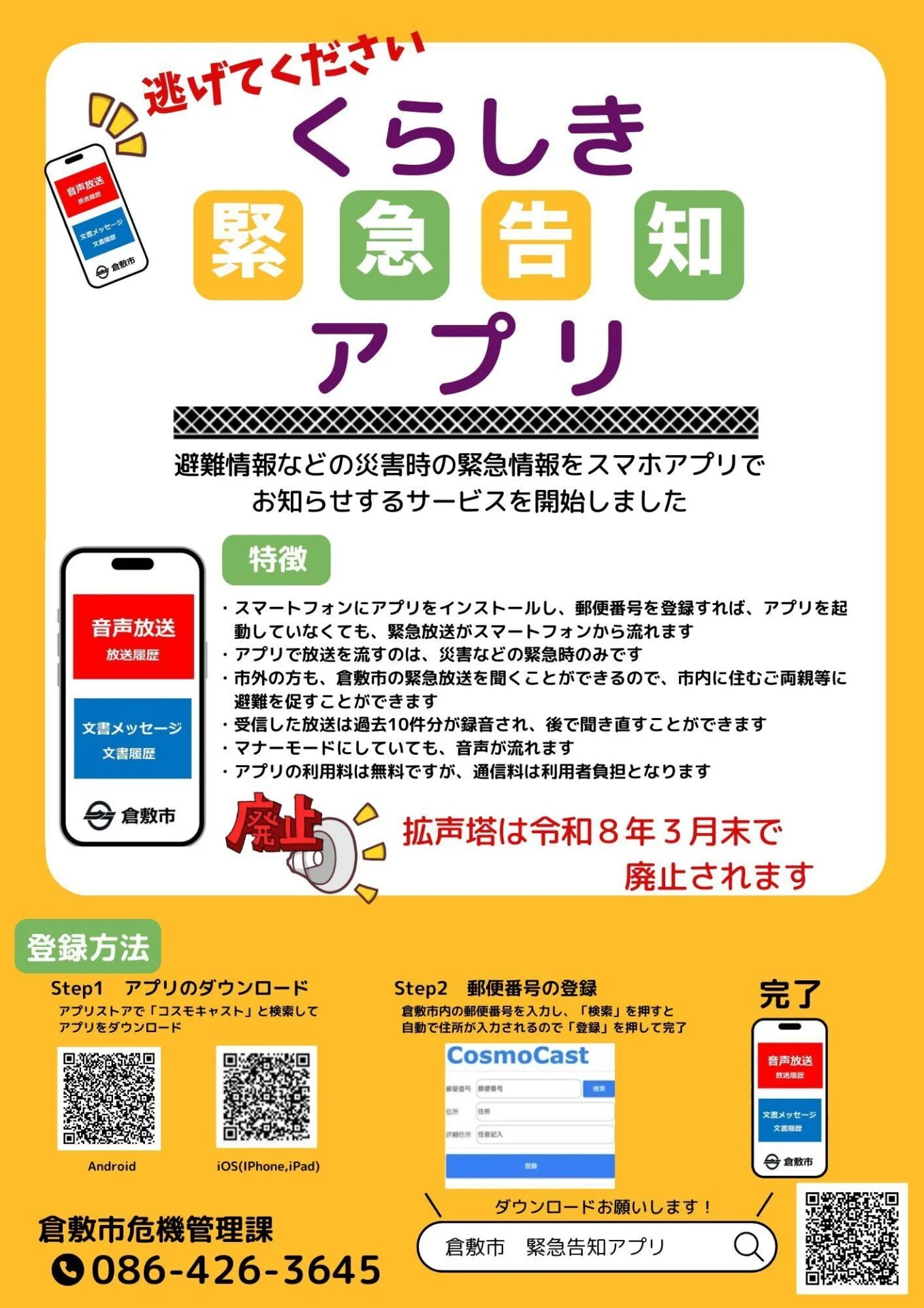

NTT西日本の協力で、災害用伝言ダイヤル「171」が利用できます。勤務中に地震が発生した想定で、家族に自分の安否を伝える方法の一つとして、ぜひ試してみてください。 - 「くらしき緊急告知アプリ」の導入と活用推進

防災拡声塔の運用が2026年3月末で終了することに伴い、避難情報など災害時の緊急情報をお知らせするサービスです。

緊急情報を受信すると、アプリが自動起動して音声が流れます。 - 訓練参加団体の受付柔軟性の向上

朝9時という時間に着目し、グランドゴルフや、テニスなどをしているかたを想定し、趣味のグループでの参加も受け付けています。

また、午前9時開始の訓練が難しい場合でも、「くらしき緊急告知アプリ」に流れた音声を利用し(履歴に残っています)、都合の良い時間に訓練を実施できるようになりました。

「倉敷市一斉地震対応訓練」の参加方法

参加方法はとても簡単です。

一般市民のかたは、参加申込みなどは不要で、事前学習として「倉敷市一斉地震対応訓練」の説明ページ・チラシなどを読んで訓練の目的や内容を理解しておきましょう。

団体(事業所、自主防災組織、自治会、学校など)については、参加登録を推奨しているそうなので、倉敷市ホームページを確認し参加登録をしましょう。

緊急告知FMラジオ「こくっち」があれば正常に動作することを確認し、スマートフォンに「くらしき緊急告知アプリ」をインストールしておけば準備は完了です。

あとは、当日(9月26日)の午前9時に訓練を実施しましょう。

訓練そのものは1分ほどで終了します。

気軽に参加するとともに、この機会に地震発生時の行動を見直しておきましょう。

「倉敷市一斉地震対応訓練2025」を企画・運営する倉敷市防災危機管理室 危機管理課の加来健吾(かく けんご)さん、矢野彰一(やの あきひと)さんにお話を聞きました。

倉敷市防災危機管理室 危機管理課の担当者インタビュー

2回目の実施ということで、前回の実施結果について教えてください。

加来(敬称略)

昨年度は実施前に、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発令されたこともあり、約9万人にご参加いただきました。

訓練を実施することで見えた課題もあり、市民一人ひとりの防災意識の向上、自主防災組織をはじめとする地域の協力が重要であると考え今年度も開催することにしました。

昨年度の実施で明らかになった課題には、どのようなものがあるのでしょうか。

加来

昨年度は約1,100団体(おもに事業者や学校)に参加表明をいただいたのですが、防災意識の差を感じることもありました。

ポイントとして、リーダー的なかたや防災担当のかたが、どこまで周囲を引っ張っていけるかが、取り組み(その後のプラスワン訓練の内容)の差として表れていたように思います。

この点をどこまで進めていくかは、行政も含めた課題だと感じました。

また、昨年度は事業者の参加表明が中心で、まちづくり推進協議会などコミュニティ系の参加は少なめでした。そのため、今年度は出前講座で参加を募るなどして、参加を促しています。

昨年度の訓練との違いはありますか。

加来

基本的には昨年度の訓練と同様です。

ただ、プラスワン訓練として今年はNTT西日本様のご協力で、「災害用伝言ダイヤル171」を利用いただけることになりました。

「災害用伝言ダイヤル171」は、自分の声で自身の無事を伝えることができます。大規模地震が発生した際は、まずは顔を見て家族の安否を確認したいはずです。しかし、液状化などで交通網が途絶すると、家に戻ることが非常に困難になってきます。

そういったなか、元気な声を聞くことができれば、安心感がグッと増すでしょう。

使いかたは、「171」に電話し、ご自身の電話番号を入力して伝言を吹き込みます。

逆に、吹き込まれたメッセージを聞きたい場合は171に電話し、相手の電話番号を入力して再生します。

災害時に直接電話がつながりにくい状況で、「無事だよ」などのメッセージを残すことができ、離れた場所にいる家族が安否を確認できるシステムです。

矢野(敬称略)

また、「くらしき緊急告知アプリ」を導入しました。

これは防災拡声塔の運用を2026年(令和8年)3月末に運用が終了することに伴い、避難情報などの災害時の緊急放送をスマートフォンから大音量で通知するための仕組みです。

市外に住んでいても倉敷市の緊急放送を聞くことが可能なので、倉敷市内に住むご両親などと離れて暮らすご家族のかたが、市の緊急放送を聞き、市内に住む家族に避難を促すことが可能です。緊急時におけるご家族のかたからの声かけは、行動変容のきっかけとして大変有効なものと期待しています。

サービス開始は10月1日からですが、今回の訓練で試験運用しますので、ぜひインストールしていただければと思います。

また、訓練は午前9時にスタートしますが、学校などこの時間はどうしても実施できないというケースもあるはずです。

受信した緊急情報は過去10件分がスマートフォンに自動保存され、あとで再確認できるため、それを利用してご都合の良い時間に訓練を実施することも可能です。

さらに、今年度の変更点として、朝9時という時間に着目し、グランドゴルフや、テニスなどをされているかたを想定し、趣味のグループでの参加も受け付けることにしました。

一斉地震対応訓練は、そのとき、その場所で地震が発生したと想定して、とっさに身を守るという地震の際の安全確保行動(まず低く、頭を守り、動かない)を身につける訓練です。

屋外の場合、どういった行動をすればいいのかをグループ内で話していただければと思います。

一度実施して、この訓練にはどのような意義があると考えていますか。

加来

この訓練は、「ドーンと(揺れたら)安全行動を取る」という非常に簡単な内容で、わずか1分程度で完了するシンプルなものです。大人から子どもまで、どなたでも参加できます。

なぜこのような簡単な訓練が重要なのかというと、実際に南海トラフレベルの大規模地震が発生した際、もしご自身が負傷してしまうと、その後の救助活動に多くの人手が必要となってしまいます。

しかし、この訓練を通じて自分の身の安全をまず確保できるようになれば、今度は自分が他人を助ける側に回ることができるんです。これは、まさに「マイナス」が「プラス」に転じるケースで、非常時には大きな意味を持っています。

逆に訓練をしていなければ、いざというときにきっと慌ててしまい、「どうすればいいのか」とパニックに陥ってしまうでしょう。そのため、このもっとも簡単な、しかし非常に大切な最初のステップを実際に経験し、体で覚えてもらうことが重要です。

この訓練を体験することで、実際に南海トラフ地震が起きた際に、「助ける側」に回れます。私たちは、この簡単な訓練が、皆さんが防災について考え、行動を始める「きっかけ」になってほしいと考えております。

訓練に参加した人からの感想はありましたか。

矢野

昨年度の参加者のかたからは、いくつか興味深いご意見をいただきました。

たとえば、意外な声として「机の下に入るのが難しかった」という意見がありました。

大人になると、普段なかなか机の下にサッともぐる機会ってないじゃないですか。いざやってみようとすると、「体が大きくなっていて、机が思ったより小さかった」とか、「膝が痛い」「腰が痛い」といった、ご自身の体調を把握するきっかけにもなったそうなんです。

あとは、「頭を守ることの重要性が分かった」という声も多く、なかには「ヘルメットの購入の必要性を感じた」というかたもいらっしゃいました。

こうしたご意見から、この訓練が、参加者の皆さんが「まず自分自身の身を守る」という意識を改めて高めていただくのに、非常に役立ったと認識しています。

とくに、日頃防災訓練をされていないかたも多かったなかで、この簡単な最初のステップである身を守る行動を体験してもらえたのは、良い経験になったようです。

最後に市民に向けてメッセージをお願いします。

加来

「倉敷市一斉地震対応訓練」は、南海トラフ地震を念頭においた訓練です。

万が一、実際に大規模な地震が発生した場合、消防をはじめとする行政のマンパワーは、絶対的に不足してしまうと考えています。そうなると、まずは市民の皆さまお一人おひとりの防災意識、そして自主防災組織をはじめとする地域の皆さんの協力が非常に重要になってくるんです。

倉敷市内でも、広範囲で震度6弱、場所によっては震度6強という強い揺れが想定されていますので、この訓練を通じて、「どのような備えが必要なのか」を改めて考えていただくきっかけになればと願っています。

この訓練はわずか1分程度でできる簡単な内容です。また、大人から子どもまで誰でも参加可能です。

自分の身を守ることで、マイナスをプラスに転じるように、今度は助ける側に回れるようになっていただければと思います。

ぜひ、多くの市民の皆さまに広くご参加いただけばと思います。

おわりに

関東から倉敷に移住してきた知人に、「倉敷は本当に地震が少なくて、防災意識が逆に緩んでしまう」と言われたことがあります。

確かに、倉敷では7年前に発生した「平成30年7月豪雨」の印象が強く、「災害=水害」とイメージしがちで、「地震」に対する意識は低いかもしれません。

それを痛感したのが、昨年(2024年)に発表された「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」です。正直なところ、備えは備蓄ぐらいしか思いつきませんでした。

災害への備えは、準備したら終わりではなく、定期的に見直すことも大切です。

9月26日午前9時は「倉敷市一斉地震対応訓練2025」に参加し、防災について考える時間にしてみませんか。

倉敷市一斉地震対応訓練のデータ

| 名前 | 倉敷市一斉地震対応訓練 |

|---|---|

| 開催日 | 2025年9月26日(金)午前9時 |

| 場所 | 自宅・事業所・学校など |

| 参加費用(税込) | なし ※団体(事業所、自主防災組織、自治会、学校など)については、参加登録を推奨 |

| ホームページ | 倉敷市一斉地震対応訓練(倉敷市公式ホームページ) |

※申込書はこちらを参照してください