目次

下津井の町並み保存・まちづくり活動の歩み

下津井の町並みを保存していくため、どのような取組がおこなわれているのでしょうか。

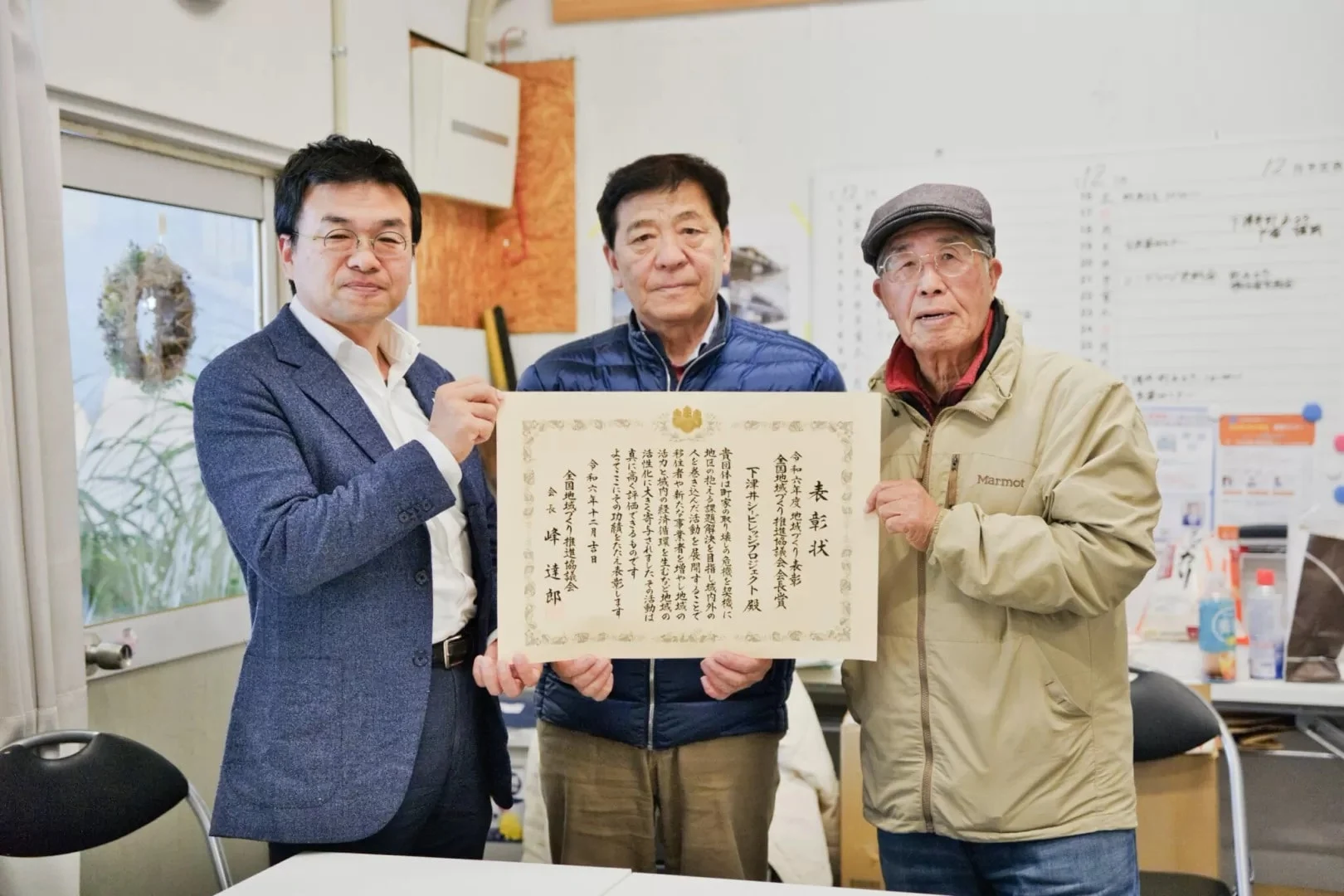

下津井で地域活性化の活動に取り組んでいる「下津井シービレッジプロジェクト」の副会長・矢吹勝利(やぶき かつとし)さん、運営責任者・正田順也(まさだ じゅんや)さんに話を聞きました。

きっかけは歴史ある商家の取り壊し問題

下津井シービレッジプロジェクトは、どのような経緯で始まったのか。

矢吹(敬称略)

きっかけは、2017年(平成29年)に下津井の町並みに残る旧中西家の住宅が、老朽化のために取り壊されるという話でした。

当時、私は「むかし下津井回船問屋」という施設の館長を務めていました。この施設は、かつて中西家が所有していた建物を活用したものです。むかし下津井回船問屋のすぐそばに中西家住宅があり、取り壊されるという話を聞いたときは大変驚きました。

またほぼ同時期に、かつて金融業・船問屋・蔵貸などで財を成した旧荻野家の住宅も、老朽化を理由に取り壊されるという話も出たのです。

中西家・荻野家とも下津井を代表する商家であり、下津井の港町としての歴史を語るうえで重要な建造物。地域の財産だと思っています。

だから、なんとしても取り壊しは防ぎたかったのです。

そこで中西家住宅は、現在遠方に住んでいる所有者と話し合い、1年の猶予をもらいました。その間に活用策を考えようと思ったのです。

一方で、荻野家住宅は対応策を模索している間に台風の被害にあい、取り壊さざるを得ない状態に。歩行者などにも危険がおよぶ状態だったので、残念ながら大部分が解体されることになってしまいました。

中西家のほうは何とか守りたい。その一心で活用策を考えていたところ、下津井出身で、企業を経営している牧信男(まき のぶお)さんが私を訪ねてきました。

「故郷のために協力したい」とのことでした。これは大変心強く感じましたね。

正田(敬称略)

そのころ私は、SNSで中西家の活用策のことを知りました。私は児島で「なんば建築工房」という工務店を営んでいます。

工務店という建物のプロの立場でお力になれることがあるのではと考え、矢吹さんたちに協力を申し出ました。その後、中西家の活用問題は地域住民や市役所などにも広まり、幾度も話し合いを繰り返しました。しかし、有効打はなかなか出ません。

一度は活用策が見つかったものの、事情によって白紙に。そこで私の工務店が中西家を買い取ることで建物は維持しつつ、活用策は今後見つけていく方針になりました。

町並みを守るためには地域や人に活気が必要

買い取りからシービレッジプロジェクトへはどのようにつながっていったのか。

矢吹

私(矢吹)と正田・牧の3人は、「建造物や町並みを保存しても、活用する人がいなければ後世に残らない」という考えに至りました。

下津井に残る古い建造物も町並みも、昔の人の暮らしそのものです。今の時代でも建造物を活用しなければ、のちの時代に継承していくことはできません。

しかし下津井は、人口減少・高齢化が深刻な問題になっていました。10年間で23%の人口減少、高齢化率は44.3%、空家率は約20%で市内最多地区という惨状。

また現代の下津井は、漁業が主要産業です。しかし、海の水質の変化や気候の温暖化などによって、漁獲高は減少傾向。地場産業である漁業の元気がなくなり、地域の活気は失われつつありました。

そこで下津井という地域を活性化し、元気にして盛り上げる必要を感じたのです。建造物・町並みという「ハード面」の存続のために、まずは人や地域の活気という「ソフト面」の充実を優先しようと考えました。

正田

「町並み保存」の考えから「町並みを含めた、町自体の保存」の考えに切り替わったイメージです。やがて私たち3人を中心に、下津井の地域活性化のための「下津井シービレッジプロジェクト」を結成しました。2017年10月のことです。

さらに2019年には運営母体となる「しもついシービレッジ株式会社」も設立しました。

地域活性化だけでなく後世に活動が続くように

プロジェクトのおもな取組内容は?

正田

「地域を元気にし誇りの持てる街にする」

「次世代を担う人材の育成をする」

「地域でお金が回るシステムをつくる」

「観光振興や移住促進に取り組む」

これをプロジェクトの4本柱としています。

単に地域を活性化するだけではありません。後世にも続くような活動にすることを頭に入れているのです。

おもな活動として月に2度の定例会議があり、プロジェクト開始時からずっと開催しています。

プロジェクトの開始当初は、「しもつい国際マルシェ」「 まだかな夜市」や「行商朝市」などのマルシェイベントを開催。

ほかにも地元物産の展示販売やアーティストによる作品・絵画の展示販売、映画鑑賞会、音楽イベントなど、いろいろなイベントの開催を実施しました。

矢吹

移住者支援などの取組もおこないました。移住者相談をしたり、空家や古民家を斡旋したりなどです。移住者交流会も開催しています。

2023年(令和5年)には、下津井の町並みにあった老舗の豆腐店跡地をリノベーションし、お試し移住住宅「下津井シービレッジハウス」をオープンしました。

下津井シービレッジハウスに実際に宿泊し、地域の人たちと交流するなどして、移住希望者と移住先がマッチングするか事前にテストできる「トライアルステイ下津井」というプログラムを始動したのです。

これが大変に好評です。

移住者増加や住民の自発的な活動などの成果が見えてくる

プロジェクトの現状は?

矢吹

ここ数年、下津井への移住者は増加傾向です。下津井、あるいは児島という地域が持つ地理的・文化的な魅力も大きいと思います。

私どもの移住支援の成果かもしれません。一方で、私どもの活動とは関係なく移住してきた人もいるようです。こちらで把握できていない移住者もいるので、正確な数字は分かりません。ですが、間違いなく移住者は増加していると実感しています。

下津井は古くから港町として、さまざまな他地域の人を受け入れてきた土地柄。下津井が持つ歴史的な風土も、移住者受け入れの土壌になっているのではないでしょうか。

また、私たちが始めたお試し移住住宅は2部屋あるのですが、毎月8〜10組の利用があります。ほぼフル稼働の状態に近いです。

下津井への移住を考えている人が、非常に多いと分かりますね。うれしいです。

正田

さらに近年では移住者、元からの下津井住民が、下津井の町おこしの活動を通じ、自発的に下津井を盛り上げる活動を始めるようになっています。

たとえば店舗の誘致では、古民家を改装したゲストハウス「下津井宿 風待汐待」、同じく古民家改装のジーンズ店「ダンジョデニム」。

老舗海産物店が改装した「しもつい横丁」、Uターン者による洋菓子店「エクラタン」などの店舗が生まれました。

またイベントでは、移住者と地元を結ぶ「下津井酒場」や「下津井宵灯り」、エフエムくらしきの誘致、その他の各種イベントなどです。

今では私たちシービレッジプロジェクトは、イベントなどの取組を始める人への相談・サポートや、移住者支援がメインになっています。自らイベントなどの企画を主催することは少なくなりました。

私たちがプロジェクトを始めたときに掲げた理想的な状況に近づいていると感じており、非常にうれしく思っています。

今後は中西家の活用にも力を入れていく

今後の展望や課題点を教えてほしい。

正田

やはり最大の課題は、シービレッジプロジェクトが始まるきっかけとなった旧中西家住宅の活用ですね。

ハード面を残していくためにソフト面の充実を図ることを目的に、プロジェクトを開始しました。そしてソフト面が充実し、自走してきた今だからこそ、いよいよ中西家というハード面に力を入れていきます。

実は中西家の活用策が決まり、動き始めます。サウナや温浴施設・宿泊施設・飲食店が一体となった複合施設になる計画です。

私は工務店の人間なので、中西家の活用のために工務店としていかに歴史ある町並みを整備していくかに当面は力を入れていきます。

古い時代の歴史ある建物です。メンテナンスだけでも費用がかかります。責任を持って進めていくよう、気を引き締めているところです。

矢吹

下津井西小学校が統合によって、使われなくなる予定です。西小学校跡地の活用方法を考えるのも、今後の課題と思っています。

あとは企業誘致なども考えていきたいですね。

今、下津井の地域のみんなが力を入れているのが「下津井宵灯り」と「花嫁道中」という行事です。どちらも新しいイベントですが、続けていけば伝統行事になります。

また宵灯りは下津井節、花嫁道中は昔の嫁入りという地元の文化を取り入れており、新しさの中に伝統が息づいています。こういった新たな切り口も、若者や移住者たちの提案です。

さらに「下津井といえば海・海産物」という強みを生かし、魚市場併設の海浜公園のような打ち出しかたもありかなと私は考えています。

さまざまな角度から活性化を図ることで、下津井の建物や町並みの保存へつなげていきたいですね。