かつて児島本荘(こじまほんじょう)地域の沖に、「高島」という島が浮かんでいたことを知っていますか。

2025年、この高島をめぐる2つの会が水島で開かれました。いずれも、水島を公害・環境学習のフィールドとするために活動している「みずしま滞在型環境学習コンソーシアム」が共催しています。

5月24日には「下山宏昭さんと語るTAKASHIMA―1950年代の児島本荘西沖に浮かぶ高島とエドワード・ノーベック」と題したフォーラム・トークを開催。岡山理科大学などの教員・学生が参加し、高島地区の調査をおこなったエドワード・ノーベック氏の思い出を、当時を知る住民のみなさんとともに振り返る会となりました。

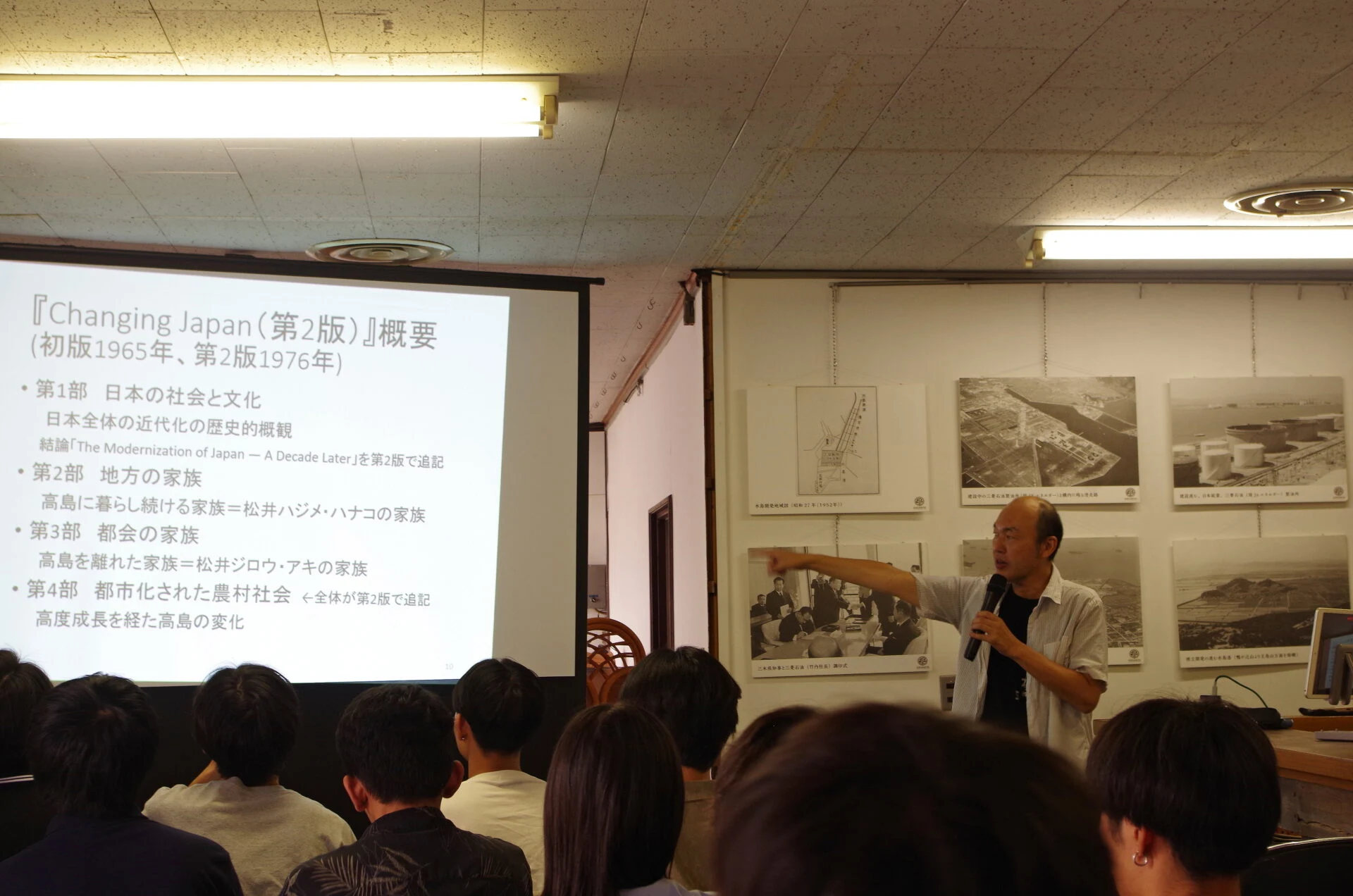

また、9月14日にはその第2弾を開催。「大阪公立大学・除本理史(よけもと

まさふみ)ゼミ」の学生が、エドワード・ノーベックの著作のなかから、高度成長期のなか、高島に住む人や、そこを離れて都会に出た人の暮らしなどが描かれている「Changing Japan(第2版)」の内容を検証することにしました。

ゼミ生(11名)が、2025年前期に同書の日本語訳に取り組み、章ごとに研究した成果を高島住民の皆さんに向けて発表する機会となった水島地域サロン「高島を語る 第2弾」について紹介します。

記載されている内容は、2025年11月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

高島とは

高島は、その名のとおり1950年代までは児島本荘の西沖に浮かぶ島でしたが、1958年ごろからC地区217万7,000平方mの埋立工事が始まり、1962年度に完成して本土と地続きとなりました。

高島の東側にあった漁村は、大規模な埋立工事により生計手段を失い、成人男性のおもな生業が漁業中心から工業中心の仕事へと変わるなど、大きく変貌しています。

著者 エドワード・ノーベックとは

エドワード・ノーベックはフィールド調査のため、1950~1951年および1974年の集中調査、1959年と1964年に短期間の計4回高島を訪問しました。

「Changing Japan(第2版)」の「著者について」から一部引用し、エドワード・ノーベックについて、紹介します。

エドワード・ノーベックはカナダで生まれ、ミシガン大学で東洋文化と人類学の訓練を受けた。彼はユタ大学およびカリフォルニア大学バークレー校で教鞭をとり、現在はライス大学の人類学教授である。

彼の日本文化への関心は、第二次世界大戦前にハワイに住んでいた頃にさかのぼる。その時、彼は多くの日本系の人々と接触した。戦時中には、日本に関する事柄で軍の情報部に勤務した。Edward Norbeck (1976) Changing Japan (2nd ed), Holt, Rinehart and Winston 全訳(仮訳) 大阪公立大学・除本理史ゼミ 翻訳より一部引用

「Changing Japan(第2版)」の日本語訳と研究成果発表

水島地域サロン「高島を語る 第2弾」では、大阪公立大学の環境政策論ゼミ学生11名が、「Changing Japan(第2版)」の内容に沿って研究成果を発表しました。

概要はつぎのとおり。この記事では、気になった第2部と第3部について抜粋して紹介します。

- 序文

監修者序文より、著者・本書などについて説明 - 第1部:日本の社会と文化

日本全体の近代化の歴史的外観 - 第2部:地方の家族

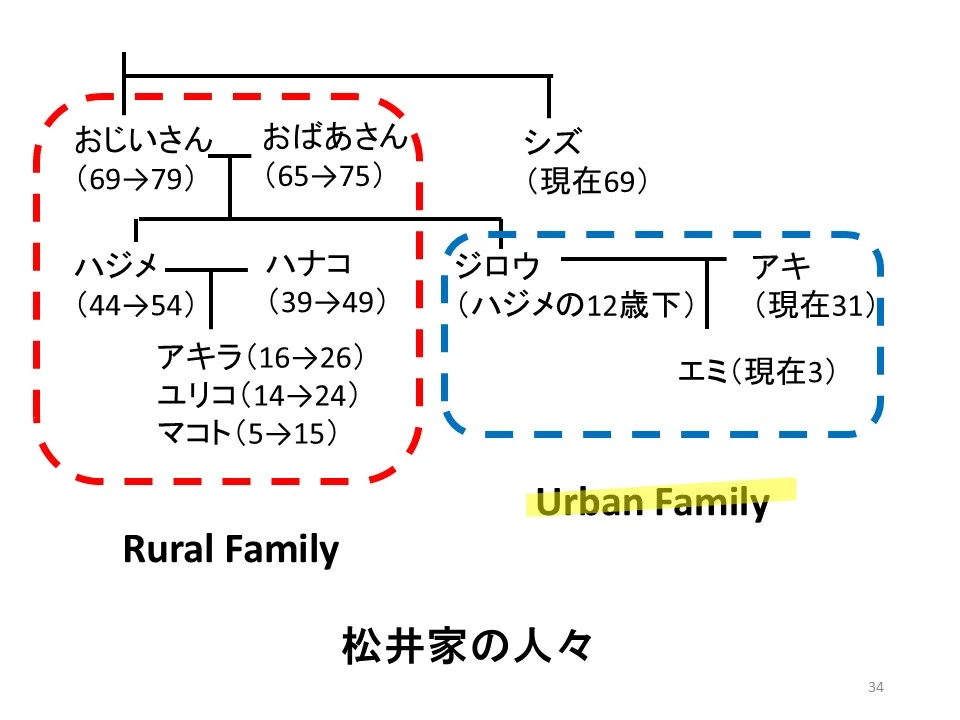

高島に暮らし続ける家族

松井ハジメ・ハナコの家族 - 第3部:都会の家族

高島を離れた家族

松井ジロウ・アキの家族 - 第4部:都市化された農村社会

高度成長を経た高島の変化

アキラの立場、シズ叔母の生き方

第2部:地方の家族 ハジメの家族

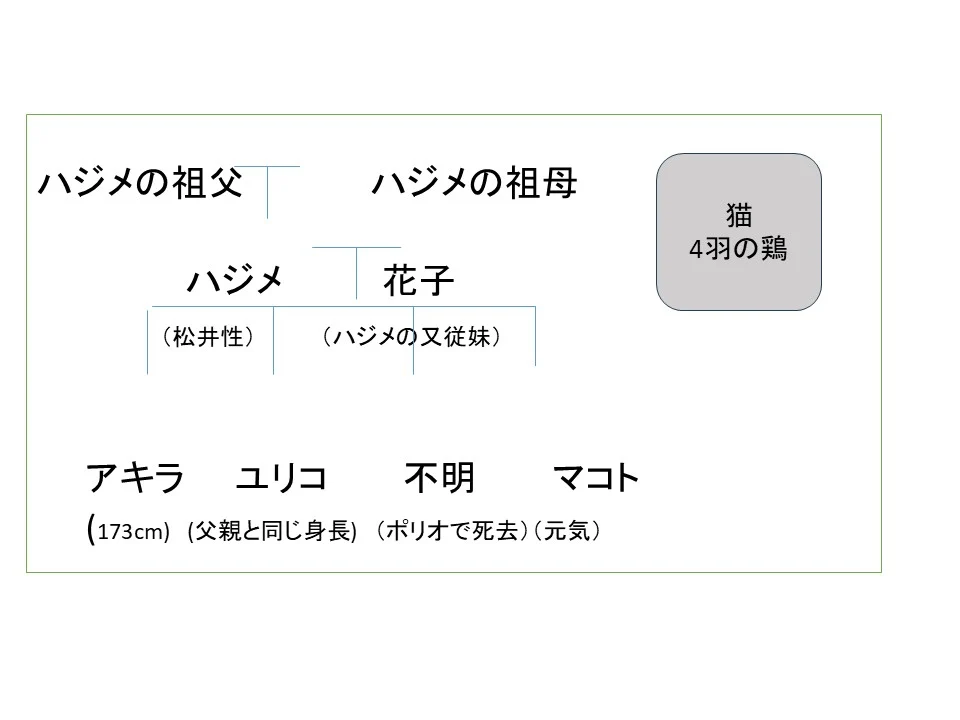

第2部の「地方の家族」について発表として、地方(農漁村)の家族の事例として、高島に住む松井ハジメさんの家族(8名、猫、4羽の鶏)の暮らしを紹介しました。

松井ハジメさんの家族構成は以下のとおりです。

印象に残った内容について、紹介します。

一つ目は「農漁村の暮らし」で、以下のような特徴があるそうです。

- 「家の財政」は、家族一体となって管理し生活を営む

- 息子アキラは、後継ぎではなく、都市での就職を望んでいる(世代間ギャップが発生)

- 葬儀組合や消防協会など、地域社会の支え合いが存在している

二つ目は「信仰」です。

- 伝統的な年中行事の多くは、形だけのものになっている

- 祖母は、「多くの神々に対して無関心であり、存在さえ知らない人がいる状態」や「出産時の禁忌、清めの儀式をおこなわなかったこと」などを深刻に捉えている

第3部:都会の家族 ジロウの人生

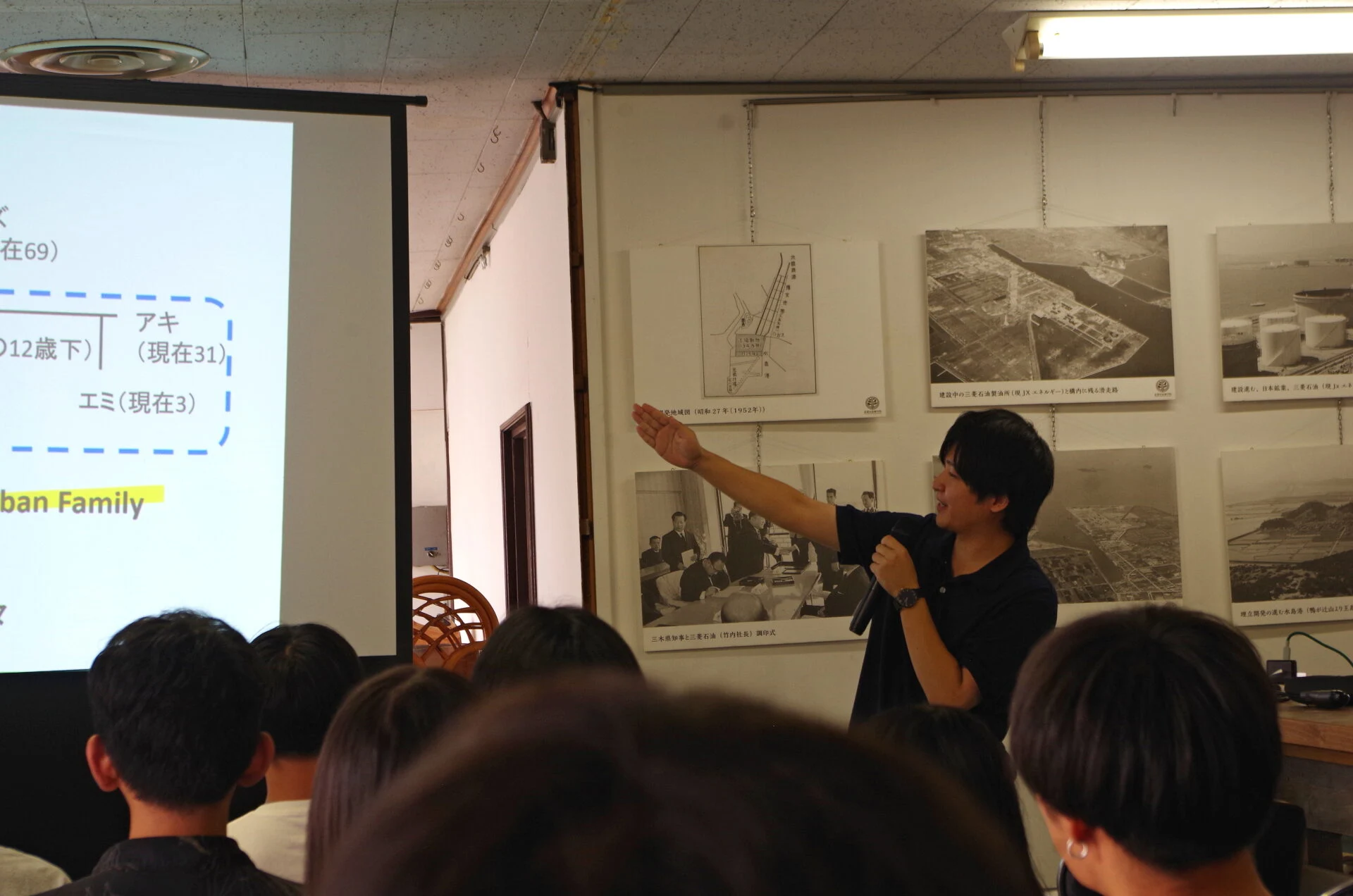

第3部の「ジロウの人生」では、第2部で紹介されたハジメさんの弟(ジロウ)の人生について分担して発表しました。

ジロウさんは、第2部の農漁村に住む家族の対比として、都会に住む家族として、ジロウさんの妻アキさんとの新婚生活などの暮らしを紹介しています。

「ジロウとアキの出会いから新婚生活」について、印象に残った発表の一部を紹介します。

- ジロウは、京都大学に進学後、会社員として就職。完全週休2日制、時差出勤を採用しているような会社。会社の後押しもあり弁理士に合格

- アキは、西宮生まれの商家の娘であり、育ちが良いお嬢様

- ジロウとアキは、伝統的な用意された結婚(=お見合い?)

- 結婚後は、同居することなく団地での自立した生活を二人ではじめ、数か月後には、娘のエミが誕生

- 団地の生活では、伝統的な神棚などは飾らず、娘エミの育児には、粉ミルクの使用など、これまでの世代との違いを挙げている

高島に関わるかたによる感想など

続いて、高島に関わる住民の皆さんや参加したかたがたなど、多くの感想などが語られました。

ここでは、2名の感想を紹介します。

松井さん(高島自治会副会長)

ノーベックさんが調査した当時の島民のことを知っているので、この「Changing Japan(第2版)」は、ノンフィクションではなく、高島だけでなく周辺地域の複数の人物や家族を組み合わせて描かれているのではないか、と感じました。

伝統的な行事として、島の荒神様については、今でも年末にはみんなで集まり餅を焼いたり、宴会をしたりするうえに、年に3回の草刈りなどの管理をしています。

また、ノーベックさんが調査してからの変化として、地域の盆踊りなども復活しました。

森さん(六地区安全安心まちづくり推進協議会)

高島の住民ではありませんが、学生の皆さんが十分に調べられて書かれたなあ、というのが第一印象です。

これを機会に高島、本荘地域を末永く見守ってもらえればと思います。今日はありがとうございました。

おわりに

約50年前に執筆された「Changing Japan(第2版)」をきっかけに、普段接することのない、大阪や神戸の学生と高島の住民のかたがたとの交流にもなったこの水島地域サロン。学生と高島の住民の皆さん、お互いが感謝にあふれていた会となっていたことが印象的でした。

高島は、今も住民が暮らしている地域です。

このため、「ぜひ訪れてみてください」と気軽には書けませんが、この記事が戦後日本の典型的な漁村であった高島の記憶に触れるきっかけになればと思います。

水島地域サロン「高島を語る 第2弾」のデータ

| 名前 | 水島地域サロン「高島を語る 第2弾」 |

|---|---|

| 開催日 | 2025年9月14日 日曜日 午前10時~午後0時 |

| 場所 | 岡山県倉敷市水島東常盤町10ー8 |

| 参加費用(税込) |