美術史家であり、長年にわたり大原美術館の館長を務められた高階秀爾(たかしな しゅうじ)氏が、2024年10月17日に92歳で逝去しました。

一周忌にあたる2025年10月17日、倉敷公民館にて大原美術館主催の追悼シンポジウム「高階秀爾館長と大原美術館」が開催されました。

生前の輝かしい功績や多くのエピソードに触れ、参加者それぞれが思いを巡らせたシンポジウムのようすをレポートします。

記載されている内容は、2025年11月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

目次

高階館長と大原美術館について

高階館長は、東京大学教授、国立西洋美術館館長などを歴任した後、2002年から2023年までの21年間にわたり、大原美術館館長を務めました。

在任中には、2005年に文化功労者、2012年に文化勲章をそれぞれ受章しています。

また、2024年4月からは新たに設立された大原芸術研究所の初代所長となり、最期まで第一線で大原美術館を支えていました。

館長在任中に始めた事業で、現在(2025年)まで続いているものも数多くあり、代表的なものとしては以下が挙げられます。

- 有隣荘特別公開

- ARKO(Artist in Residence Kurashiki, Ohara)

- AM(Artist Meets)倉敷

有隣荘特別公開

春と秋の年2回、大原美術館の向かいにある大原家旧別邸「有隣荘」にて開催される特別展。

複雑な構造や、和洋中の建築様式が混在しているなど、作品を展示するには経験が求められるため、おもにベテランアーティストを招聘(しょうへい)し、開催しています。

ARKO(Artist in Residence Kurashiki, Ohara)

若手作家を支援することを目的としたプログラムです。

大原美術館の礎(いしずえ)を築いた洋画家・児島虎次郎(こじま とらじろう)が使用していたアトリエ「無為村荘」での最長3か月間の滞在制作と、滞在制作終了後おおよそ2か月以内に完成した作品の展示公開がおこなわれます。

AM(Artist Meets)倉敷

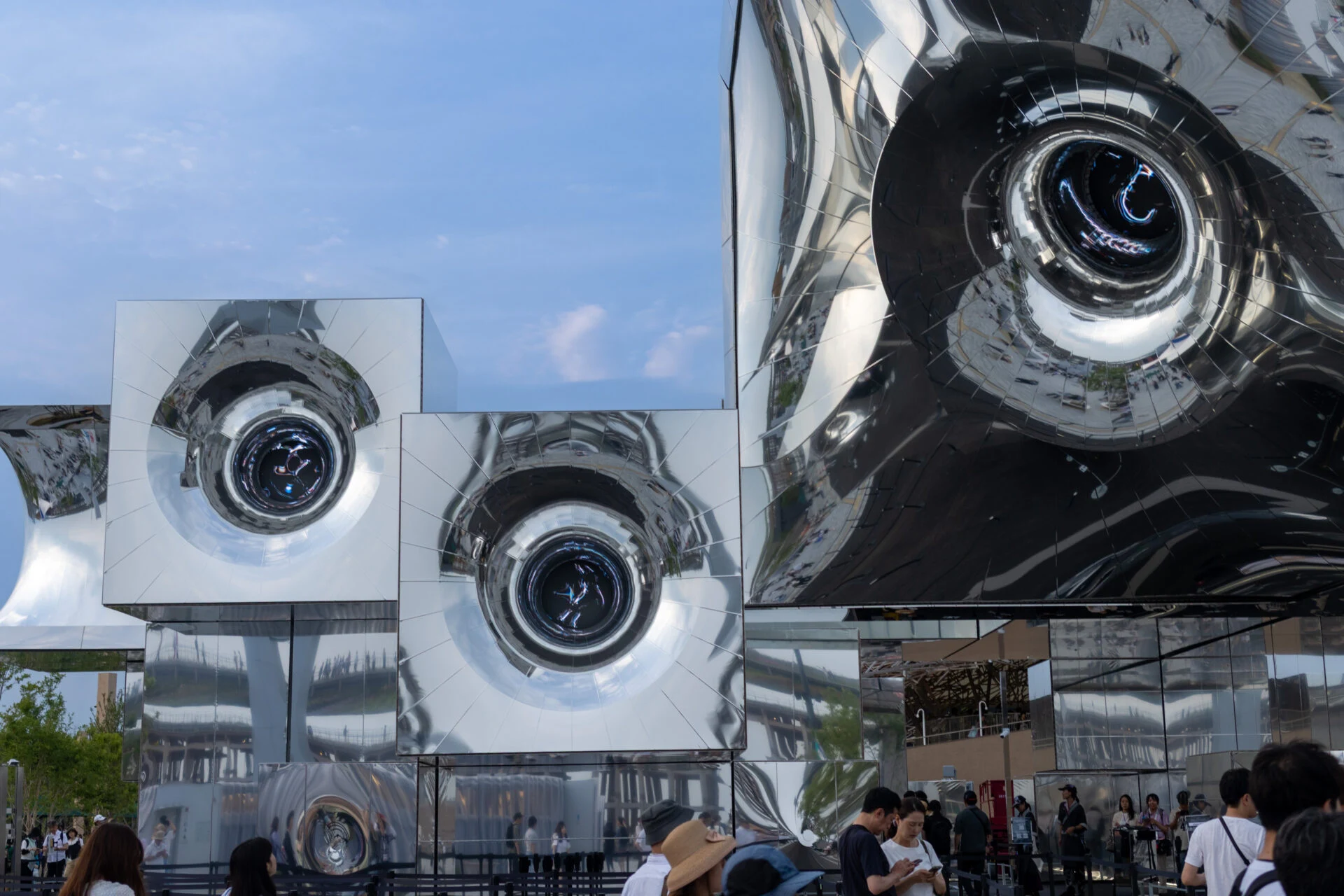

アーティストが倉敷との出会いをきっかけに作品を制作し、公開する事業です。

上記以外にもチルドレンズ・アート・ミュージアムや各種特別展、全国各地での大原美術館展の開催など、数多くの事業を手がけてきました。

シンポジウムについて

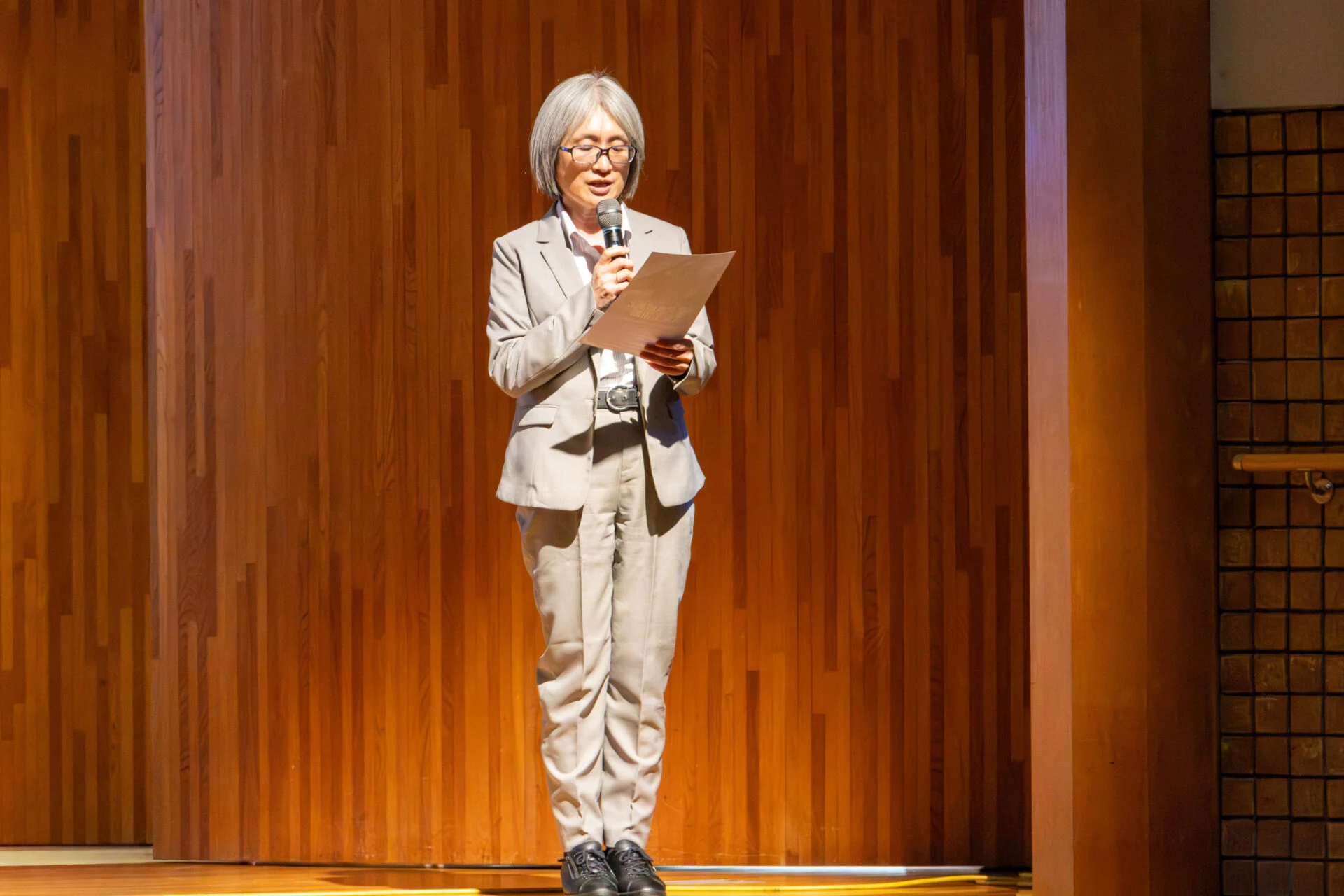

シンポジウムは、現・大原美術館館長の三浦篤(みうら あつし)さんが司会を務め、高階館長にゆかりのある以下のかたがたがパネリストとして登壇しました。

- 河野元昭(こうの もとあき)氏

東京大学名誉教授 - 津上みゆき(つがみ みゆき)氏

アーティスト - 柳沢秀行(やなぎさわ ひでゆき)氏

公益財団法人大原芸術財団シニア・アドバイザー

3名のパネリストのかたより、高階館長のさまざまなエピソードが紹介されました。

パネリストの一人である河野元昭氏は、高階館長とは東京大学時代から同僚として深い親交があり、そのご縁もあって、秋田県立近代美術館館長を務めていた際に「大原美術館展」の開催に尽力しました。

現在は「饒舌館長」ブログをはじめ、執筆活動も精力的に展開し、ブログ内でも高階館長への追悼メッセージを数回にわたり投稿しています。

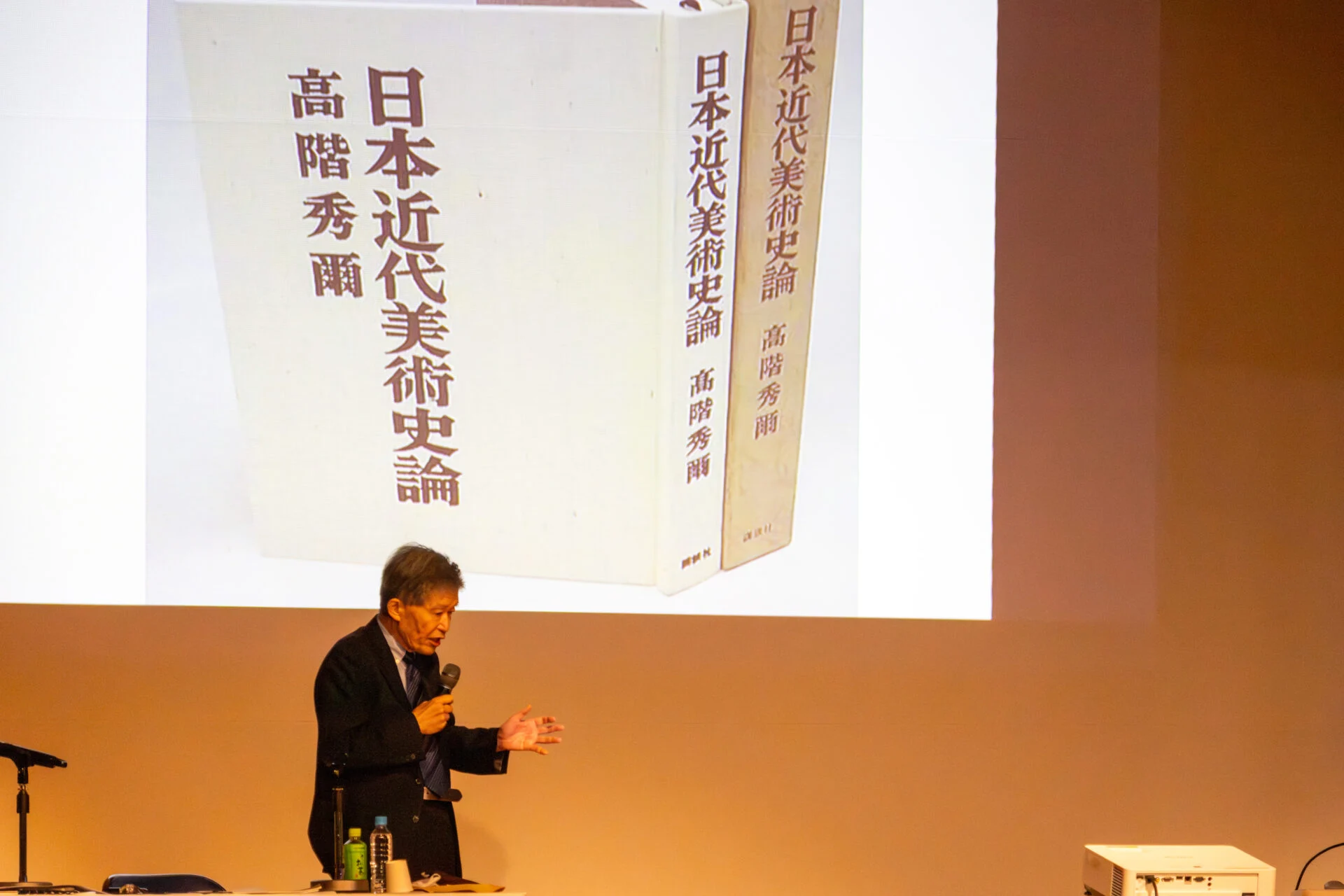

対談では、ご自身の選書として高階館長の著書「日本近代美術史論」を紹介していました。河野氏にとって、近代日本美術を学ぶうえでの指針となった一冊です。

また、高階館長は好奇心の塊のような人で「広い視野で物事を見ること」で「雅俗ともに精通」していたとのお話もありました。

専門の西洋絵画のみならず、芸能など大衆文化にも詳しかったエピソードなど、近しい関係ならではのお話は意外性もあり、とても興味深かったです。

2005年から始まったARKO(アルコ)、津上みゆき氏は第1回招聘アーティストとして、倉敷にて滞在制作に挑みました。

2003年に津上氏は、毎年上野の森美術館で開催されている若手アーティストの作品展「VOCA展」に出展、最高位の賞である「VOCA賞」を受賞しました。

そのとき審査員を務めていた高階館長と出会ったことがきっかけとなり、第1回のARKOに招聘。以降、大原美術館や倉敷とのつながりができたそうです。

対談では、現在第一線で活躍しているアーティストとして、大原美術館や倉敷への想いを率直に語っていました。

そのなかでも特に印象的だったのは、高階館長が「場」を作る人であったと語られていた点です。

ARKOも若手作家に創作の「場」を提供する事業であり、他の事業も美術館と人をつなぐ「場」として機能していて、コーディネーターとしての高階館長の足跡が感じられました。

大原美術館からは柳沢秀行氏がパネリストとして参加しました。

2002年に高階館長の着任と同時に、学芸員として岡山県立美術館から大原美術館に移籍し、現在は公益財団法人大原芸術財団シニア・アドバイザーを務めています。

もっとも近い場所で高階館長をみつめてきた一人として、館長着任時のエピソードを語ってくれました。

高階館長が大原美術館に着任したときに、以下の三つの基本方針を定めました。

- 歴史と作品の調査

大原美術館の歴史と所蔵作品をしっかりと調べること。 - 展示の活用

「出しっぱなし、しまいっぱなし」を避けること。 - 複数領域への関心

研究者として一つの領域だけでなく、複数の分野に目配りすること。

これらの基本方針をもとに、「展示の活用」をおこなうべく積極的にコレクションテーマ展をおこない、展示作品の「歴史と作品の調査」を同時並行で現在も進めています。

オーディエンスのかたからのメッセージ

そのほか、会場には高階館長と生前ご縁のあった多くのアーティストのかたがたが参加していました。それぞれのエピソードを一部紹介します。

美術家で金刀比羅宮文化顧問を務める田窪恭治(たくぼ きょうじ)さんからは、2020年に大原美術館の工芸・東洋館にて開催された、メディアアーティストの落合陽一(おちあい よういち)氏と高階館長との対談について、「孫ほど歳の離れた落合氏との対談に、人並みならぬ好奇心の強さと若さを感じた」と話してくれました。

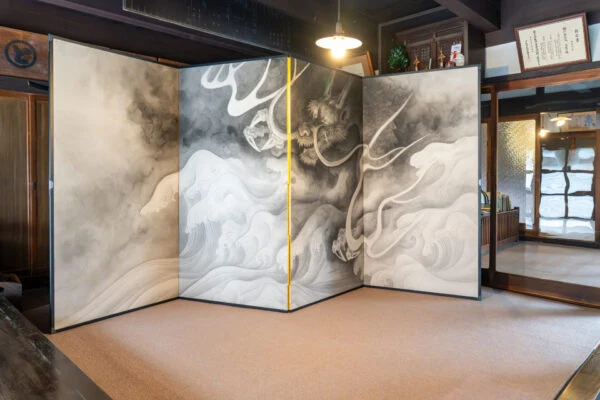

また、2014年春の有隣荘特別公開に参加し、現地でインスタレーション(空間芸術)を制作した現代美術家の松井智惠(まつい ちえ)さんは、以下のように話してくれました。

その他にも多くの関係者のかたがたより、高階館長との素敵なエピソードが紹介されました。

おわりに

開館時からその時代の生きた芸術作品を取り入れてきた大原美術館。

高階館長の大原美術館での活動は、かつて大原總一郎(おおはら そういちろう)氏の提唱した理念「美術館は生きて成長してゆくもの」をより具現化したものでした。

また、今回のシンポジウムを通じて強く感じたのは、高階館長が現在につながる数多くの事業を手がけただけでなく、それに携わる「人材を遺(のこ)された」ことこそが、何よりの功績だったのではないかということです。

これは生前に高階館長がよく話していた言葉「歴史の縦軸と、同時代の横軸」より、「同時代の横軸」をより強固なものとし、未来へ受け継いでいくことにつながると思います。

三浦館長をはじめ、多くのスタッフのかたがたの尽力により、未来の大原美術館へ「歴史の縦軸」をつないでいくことを願っています。

大原美術館に関する記事

追悼シンポジウム「高階秀爾館長と大原美術館」のデータ

| 名前 | 追悼シンポジウム「高階秀爾館長と大原美術館」 |

|---|---|

| 開催日 | 2025年10月17日(金) 午後5時30分〜午後7時30分 |

| 場所 | 倉敷公民館・大ホール |

| 参加費用(税込) |

有隣荘で作品を制作した際、「がんばりましたね」と声をかけてくださいました。作家として館長に直接お声がけいただけることはなかなかないため、うれしさとともに、温かな記憶として心に残っています。